1606年5月29日、ついに殺人を犯してしまったカラヴァッジョはローマから脱出し、生涯戻ることはありませんでした。壮絶な逃亡生活のなかでも、数々の傑作を残しています。しかし、その表現はしだいに闇を強めていきます。

文=田中久美子 取材協力=春燈社(小西眞由美)

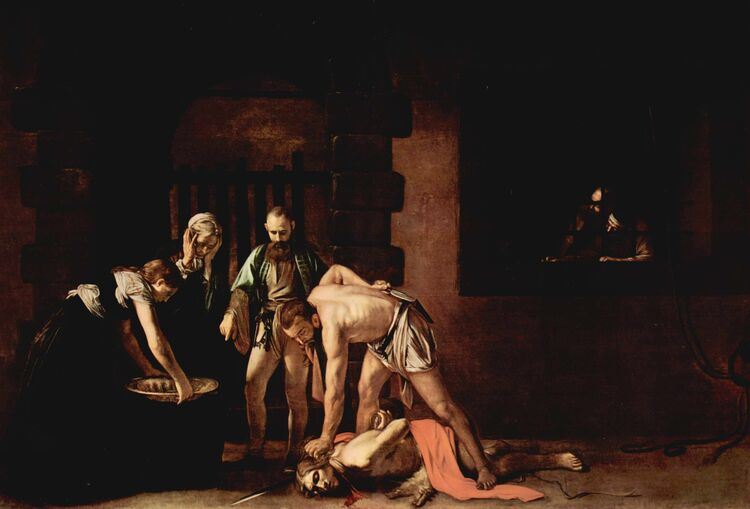

《洗礼者ヨハネの斬首》1608年 油彩・カンヴァス 361×520cm ヴァレッタ、サン・ジョヴァンニ大聖堂

《洗礼者ヨハネの斬首》1608年 油彩・カンヴァス 361×520cm ヴァレッタ、サン・ジョヴァンニ大聖堂

深く濃く広がる闇

まずは2枚のマグダラのマリアを描いた作品を比べてみてください。

《悔悛のマグダラのマリア》1595年頃 油彩・カンヴァス 122.5×98.5cm ローマ、ドーリア・パンフィーリ美術館

《悔悛のマグダラのマリア》1595年頃 油彩・カンヴァス 122.5×98.5cm ローマ、ドーリア・パンフィーリ美術館

《マグダラのマリアの法悦》1610年 油彩・カンヴァス 106.5×91cm ローマ、個人蔵

《マグダラのマリアの法悦》1610年 油彩・カンヴァス 106.5×91cm ローマ、個人蔵

《悔悛のマグダラのマリア》(1595年頃)は初期の宗教画で、新約聖書にあるイエスの足に接吻し、香油を塗って回心した元遊女マグダラのマリアを描いたものです。のちにイエス復活の最初の目撃者にもなりました。マリアのモデルは娼婦だったアンナ・ビアンキーニという女性で、《エジプトの逃避途上の休息》(1595年頃)の聖母マリアもアンナがモデルと言われています。床に置かれた香油壺はマグダラのマリアのアトリビュート(特定の人物を象徴する持物)でスカートにもその模様が描かれています。

斜めに差す光はカラヴァッジョを象徴するものですが、劇的というより抒情的な作品です。聖女であるマグダラのマリアに当時のローマの庶民のファッションをさせ、普通の少女として表現している点はまさにカラヴァッジョらしいでしょう。床に散らばっている装身具に細部表現が見て取れます。

一方の《マグダラのマリアの法悦》(1610年)はローマから逃亡し、ラツィオ地方の山中に身を隠していた頃に描いたとされています。いつも持ち歩き、死の直前まで手放しませんでした。この絵のマリアの表情をみてください。《悔悛のマグダラのマリア》の俯く姿とは全く違います。法悦とはエクスタシーのことですが、この時代の宗教の考え方に神と一体になる喜び=精神的法悦がありました。17世紀に法悦というテーマが流行しますが、カラヴァッジョがそのきっかけとなりました。

ここでは官能的なマリアの顔や肩に光が当たっていますが、背景は漆黒です。逃亡生活を送っていたカラヴァッジョが描いた闇は、深く濃く広がっていったのです。

1601年と1606年の《エマオの晩餐》を比べてみましょう。復活したキリストがエマオで弟子たちと出会い、夕食を共にするという「ルカによる福音書」の場面を描いた作品です。1601年の絵はデル・モンテ枢機卿の邸宅を出た後、しばらく世話になっていたマッテイ家の依頼で描いたもので、光と影のコントラストが見事です。キリストと知らずに食事をしていた男が驚いて広げた左腕や立ち上がろうとしている男の肘、椅子の角、テーブルの果物籠に「突出効果」がみられます。キリストの向かいの席が空いていることから、観るものがここに参加しているような、奇跡が目の前で起こっているように思わせる効果があります。

《エマオの晩餐》1601年 油彩・カンヴァス 141×196.2cm ロンドン、ナショナルギャラリー

《エマオの晩餐》1601年 油彩・カンヴァス 141×196.2cm ロンドン、ナショナルギャラリー

《エマオの晩餐》1606年 油彩・カンヴァス 141×175cm ミラノ、ブレラ美術館

《エマオの晩餐》1606年 油彩・カンヴァス 141×175cm ミラノ、ブレラ美術館

1606年の絵は《マグダラのマリアの法悦》同様、ローマから逃れナポリに移るまでの4か月間、身を潜めていた山中で描いたものです。前作に比べると人物の動きは抑えられ、筆致も荒くなっています。ここでも差し込む光はなく、漆黒が広がっています。得意とした静物の細部表現もありませんが、広がる闇が精神的な深みや瞑想性を感じさせる作品です。以後、このような様式の作品が亡くなるまで続いたのでした。