デル・モンテ枢機卿との出会い

そんなカラヴァッジョに初めてのパトロンが現れます。まじめな若者がトランプで二人のいかさま師に騙される様子を描いた風俗画《いかさま師》(1595年頃)に目を留めたのが、フランチェスコ・デル・モンテ枢機卿です。キリスト教主題の絵が多かった当時のイタリアでは、人物たちの心理を見事に表現したこのような風俗画はとても新鮮でした。作品を気に入った枢機卿は、カラヴァッジョを雇って自分の邸宅であるアダマ宮殿に住まわせました。

《いかさま師》 1595年頃 油彩・カンヴァス 94.2×130.9cm フォートワース、キンベル美術館

《いかさま師》 1595年頃 油彩・カンヴァス 94.2×130.9cm フォートワース、キンベル美術館

アダマ宮殿では住んでいた少年たちをモデルにして、見事な花や果物を描き入れた《リュート弾き》(1595年頃)や、《合奏》(1595年頃)などの群像表現の絵も描いています。

とくに《果物籠》(1597年頃)は、静物画がまだ確立されていなかったイタリアの美術史上、最も早い静物画と言われています。純粋に静物画というだけではなく、果実や葉に虫食いの跡があったり、枯れていたりすることから、「儚さ」など寓意的な意味も含んでいると考えられています。

籠が手前に飛び出して見える表現を用いていますが、カラヴァッジョ研究の第一人者・宮下規久朗氏はこれを「突出効果」と名づけました。「突出効果」はその後の作品でも効果的に用いられ、カラヴァッジョの大きな特徴となっています。

「突出効果」以外にもこの時期にすでに見られる特徴があります。《トカゲに噛まれた少年》(1593年頃)、《果物籠を持つ少年》(1594年頃)、《リュート弾き》(1595年頃)などの人物は全身像ではなく半身像で、半身像もカラヴァッジョの大きな特徴のひとつです。またこれらの作品にみられる背後の壁に斜めに差す光は、最大の特徴と言ってよいでしょう。カラヴァッジョの光の表現はバロックの特徴であり、ヨーロッパ中の新しい光の表現となります。カラヴァッジョの光の表現については次回、詳しく解説します。

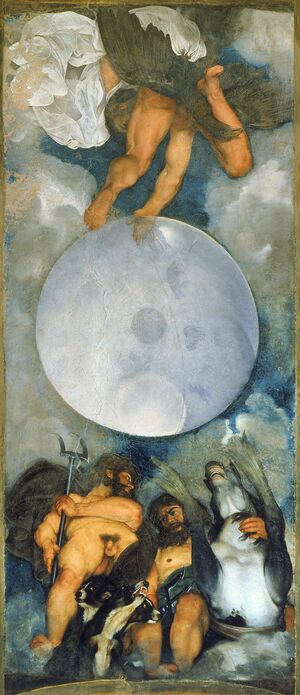

初期のエピソードをもうひとつ紹介しましょう。神話の神を描いた《ユピテル、ネプトゥヌス、プルート》(1596年頃)はカラヴァッジョ唯一の壁画です。デル・モンテ枢機卿が錬金術に熱中した別荘の部屋の天井に描かれていますが、フレスコではなく油彩です。カラヴァッジョはフレスコが苦手で、一度もフレスコ画を描いていません。フレスコ画は漆喰が乾かないうちに描く必要があり、そのため精密な下絵を用意しなくてはなりませんが、カラヴァッジョはデッサンもなしにいきなり描き、途中で大きな描き直しをしたためフレスコには向かなかったのです。

《ユピテル、ネプトゥヌス、プルート》1596年頃 油彩・漆喰 300×180cm ローマ、カジノ・ボンコンパーニ・ルドヴィージ

《ユピテル、ネプトゥヌス、プルート》1596年頃 油彩・漆喰 300×180cm ローマ、カジノ・ボンコンパーニ・ルドヴィージ

またこの作品の下から見上げる人物表現「仰視法」も成功しているとは言えません。カラヴァッジョが得意とする明暗表現もフレスコには適さず、以後、壁画に挑戦することはありませんでした。