9月20日から26日は動物愛護週間。1万1000年前の遺跡から人と犬が一緒に埋葬された墓が発掘されるなど、古くから犬はただの家畜ではなく、大切な家族でありパートナーだったことがうかがい知れます。狼を祖先に持ち、狩猟犬や牧羊犬、番犬、盲導犬そしてペットとして――。今も多くの人々の心を捉え、癒し、魅了し続ける、犬たちを主役にしたエッセイと小説をご紹介します。

選・文=温水ゆかり 写真=shutterstock

不自由だけれど、「生」があふれている。女ひとり、犬猫と生きる日々

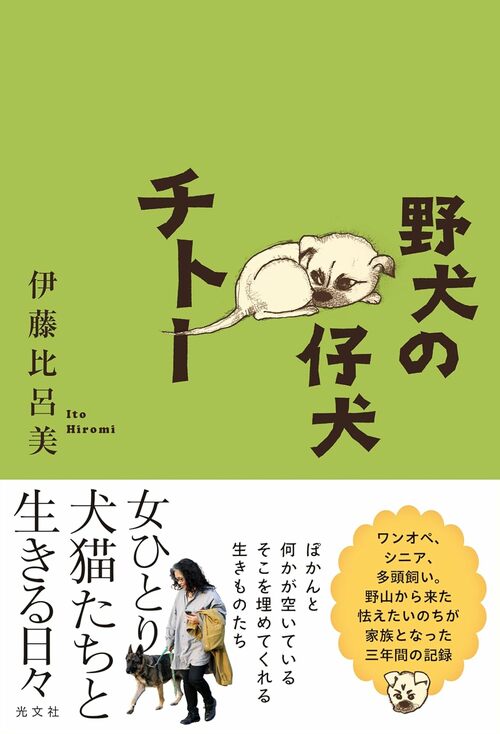

『野犬の仔犬チトー』

『野犬の仔犬チトー』著者:伊藤比呂美

出版社:光文社

発売日:2024年5月22日

価格:1,760円(税込)

【概要】

親を看取った、夫も見送った、子どもたちは独立した。根っこのない寂しさをひしひしと感じる六十代半ば。女ひとり、自然と寄り添い、犬猫と暮らす日々。生まれたり死んだり、咲いたり遊んだりする生きものたちの傍にいると、自分自身の「生きる」もしっかと受け止められる。そんな人生を楽しむ比呂美さんの家に、野犬の仔犬がやって来た。

表紙で丸っこくなっている犬がチトー。イラストは伊藤比呂美画伯の手になる。雌なのに、口の周りが黒くておっさんじみている。あんまし可愛くない。が、読んでいるうちにその頑固さ、頑なさが逆に笑えて可愛くなってくる。

もらうきっかけは、こうだった。仕事に煮詰まったときや手持ちぶさたのとき、動物愛護センターのHPをのぞくという「フシギな趣味」を持つ伊藤さんは、「保護犬猫」のページで暗い目つきでうずくまる、すさんだ表情の仔犬に目を留める。

殺処分されるなら引き取ろうと思った。熊本の家には、カリフォルニアの家から連れてきたおとなしいジャーマン・シェパード(クレイマー)が一匹、阿蘇の森で水源を守る役目を果たす池守さんのところからもらってきた若い兄弟猫(メイとテイラー ご存じクイーンのメンバー名だ)が二匹、植物はいっぱい。

「伊藤動植物園」と看板を掲げたいほど動植物が溢れた家に、もう一匹犬が増えても、特段の支障はないように思えた。

譲り受けたのは、不信感120%の目をした野犬の仔犬

とりあえず、保健所の担当者と電話で話す。野犬だというのは、そのときに知った。野犬とはなにか? 人に飼われているのは飼い犬、人間の生活圏を徘徊しているのは野良犬、人間とほとんど関わりを持たず、群れを作って山の中や林の中で生きているのが野犬だ。

ちなみに野犬は、みんな日本犬みたいで口が黒く、仔犬は捕まるが、母犬は捕まらないという。

車で隣の市の保健所に行くと、担当者は譲渡に及び腰だった。曰く、人馴れしていない、母犬から人間は怖いものだと教わっているなど。別の場所で捕獲されたもう一匹の野犬も見せられた。こちらのほうがまだ人に馴れそうですよ、と言われる。

悩んだ。が、やはり二匹とも引き取るのは無理だった。2週間前に捕獲され、檻に閉じ込められて陽にも当たらず、排泄物を垂れ流したまま、“こわいこわい”とうずくまり、実際に見たら不信感120%の目でこちらを見返した最初の仔犬を譲り受けて帰宅する。

これが2020年3月2日のこと。本書は2024年の3月直前までの「伊藤動植物園」のありさま(生態)を、日記形式で書く。

さて、同世代や周縁世代の女性達に圧倒的に支持されている伊藤比呂美さんが、働き盛りのビジネスマン達に知られているとはあまり思えないので、簡単な人物紹介をします。

伊藤さんは詩人である。80年代、女性詩ブームを牽引し、ポーランド文学者の恋人を追って戒厳令のワルシャワへ。帰国後入籍し、夫が大学人として職を得た熊本へ。二女を出産。両親も一人娘の家の近くに移住してくる。以後実家は東京から熊本に。

1990年代は離婚で幕を開け(離婚後も同居という関係)、イギリス人画家と知り合い、三女をアメリカで出産。熊本の家庭を解散し、三児を連れてカリフォルニアに移住する。

90年代後半に小説も書き始め、『ラニーニャ』などが芥川賞候補に。

2000年代、説教節、古典の新訳、詩集、現代詩としての説教節などに取り組み、高見順賞や萩原朔太郎賞と詩の賞を立て続けに受賞。4年半闘病していた母を看取る。

2010年代、熊本―カリフォルニアの遠距離介護を経て、2012年父を看取る。父の犬ルイを熊本からカリフォルニアへ“輸出”。カリフォルニアでの時間をほとんどともにした13歳の老犬ジャーマン・シェパード逝く。

結婚、離婚、出産、育児、介護に看取りと、女のライフステージにまつわるモロモロを、濃く深く経験していることがおわかりいただけると思う。数々の著作の中でも、近年の『切腹考』(森鷗外とイギリス人夫の他界/2017年)、『犬心』(老犬ジャーマン・シェパードのタケを通して見つめた生と死/2013年)は傑作だと思う。