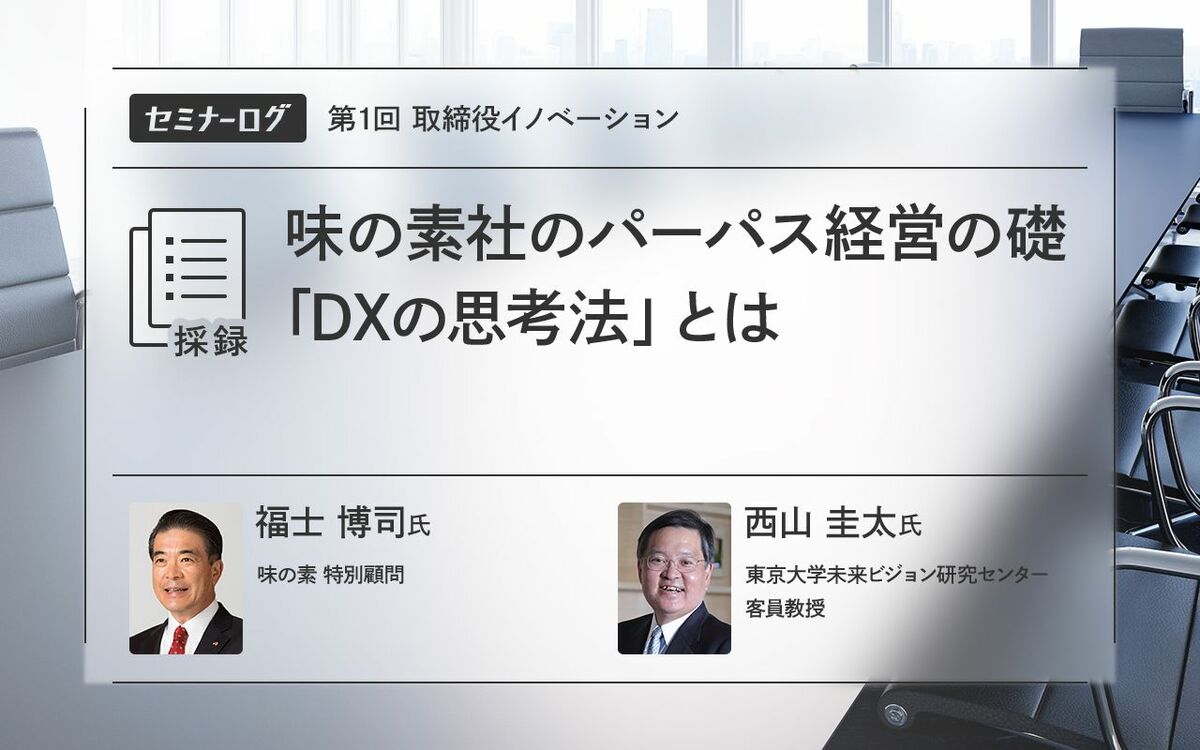

味の素株式会社において、取締役・代表執行役副社長Chief Digital Officer(CDO)としてDXを推進し、企業価値の向上に大きく貢献した、現・同社特別顧問の福士博司氏。過去の成功体験にとらわれ、規模だけを追い危機的状況に陥っていた同社を変革に導いた裏には、DXの本質への理解があった。『DXの思考法』(文藝春秋)の著者である、東京大学未来ビジョン研究センター客員教授西山圭太氏が、同社の変革ストーリーを通し経営トップに欠かせない「企業変革に臨む思考法」を読み解く。

※本コンテンツは、2022年8月26日に開催されたJBpress/JDIR主催「第1回 取締役イノベーション」の特別対談「取締役に求められる『DXの思考法』」の内容を採録したものです。

動画アーカイブ配信はこちら

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72510

味の素社のDX黎明期――既存ビジネスをいかに転換したか

西山 DXに取り組む中で、CDOの役職を設ける企業も多いことと思います。早速ですが、どのようにして福士さんがDXに取り組むことになったのか、お話しいただけますか。

福士 私は今年の6月の総会で引退するまでの3年間、副社長兼CDOとして当社のDX、言い換えるとパーパス経営への転換ですが、これをリードしました。私はもともと技術者でしたので、Chief Technology Officer(CTO)になるかと思っていました。しかし当時、当社の株価は5年間にわたって直線的に下がり続けており、危機的状況だったんですね。これを打開すべく変革をしようと決まったのですが、社会全体がデジタル変容している時代にCTOではないだろうと。「あなたがDXをやるべきだ」と、当社の社外取締役でもある一橋ビジネススクールの名和高司先生が強く勧めてくださったこともあり、取り組み始めたのです。

西山 CDOは、必ずしもITがバックグラウンドとは限りませんね。それまで積まれたキャリアの中から、生かされたものはありましたか。

福士 私は、当社の経営トップでは珍しく、食品ではない分野の技術者でした。バイオやケミカルの分野に25年ほどいた私からは、食品特有のビジネスモデルの欠点がよく見えました。生産設備への投資や、同種の事業を買うM&Aなど、単純な論理で規模だけを追う経営です。横から見ていて、そういう時代はもう終わりじゃないかと。これから伸びる産業セクターは、環境やヘルスケア、デジタルであって、投資は人材、マーケティング、R&Dといった無形資産を中心にしなければいけないと考えました。その代表がデジタルテクノロジーでありデジタル情報だと、そういう発想をしたのです。

西山 トランスフォーメーションには、組織の中の常識を疑うことが必要です。福士さんは、主流の食品ビジネスの既存路線が違うとお考えになり、取締役として別の仮説を立てられたのですね。デジタルへと発想が向かったのは、何か理由があったのですか。

福士 成長している産業を見て、利用すべきだと思ったデジタルの特性が3つありました。まず「狭い範囲にとどまらずにスケールできること」。そして「横の領域に展開してもシナジーが発揮できること」。最後に「汎用性があること」です。投資リスクマネジメントの観点から、いずれコモディティとなる商品への設備投資やM&Aはリスクがあるため、今後もスケールできるデジタルや知的財産に投資すべきだと見ていました。

デジタル活用の第一歩はビジネススキームの抽象化から

西山 食品ビジネスが追求していたスケールとは違う、デジタルの可能性を提示されたのですね。それによって、どのようなことが起きましたか。

福士 社内に「デジタルを使えば、自分たちもスケーラブルなサービスをつくれるのではないか」という発想が生まれました。モノをつくって売るという製造販売から、サービスの部分まで視野に入れて、新たなビジネスを興そうという思想に変わっていったのです。

西山 一方では、そんなことできるだろうかと、懐疑的な方も多いと思います。社内の人を巻き込んでいくにあたって、どのように説得し、浸透させていったのでしょうか。

福士 特にマジョリティーである食品から、強い反発がくることは分かっていました。そこで、理解してもらうためにビジネススキームを一般化して、「アミノ酸も、電子材料も、食品も、抽象化すれば同じプロセスだ」と説いたのです。

当社は元来ケミストリーやサイエンスが強く、商品開発は新たな素材の発明・発見から始まります。それがステップ1だとすると、ステップ2はいろいろな材料を配合し、優れた特性や付加価値をつけること、ステップ3はメニュー別にして、個別ソリューションにすることです。最初にうまみ調味料「味の素」を発明し、風味調味料の「ほんだし」、メニュー用調味料の「Cook Do」へと続き、ヘルス商品で減塩にもする。最近伸びている電子材料も、素材の発明から、接着剤になり、コンピューターに合わせて絶縁材にしていった。食品だって、それと同じことをやっているわけです。

西山 社内ではおそらく縦割りの部門毎に違うものとして捉えられていたビジネスが、原理的には同じだということですね。こうした「抽象化」は、取締役の人たちにとって、非常に大事なものの見方です。それぞれの部門にやり方があって「全部違う」となりがちですが、何か共通点があるはずで、それを見極める能力です。そうして抽出した原理とデジタルとは、すごく相性がいいはずです。

福士 その通りですね。私たちも長年の研究の末、成分の配合の具合によって、結果的にどのような特性を発揮するかの汎用的なデータを持っています。これを食品でも、アミノサイエンスでも使っています。

西山 しばしばDXといいながら、データの利活用が自己目的化しているケースがありますが、それとは全く逆ですね。手持ちの新しい素材やプロダクトからサービスをどんどんつくって、最終的にはカスタマイズする。そこにデジタルテクノロジーやデータを活用すると、変革がさらに加速されるということです。