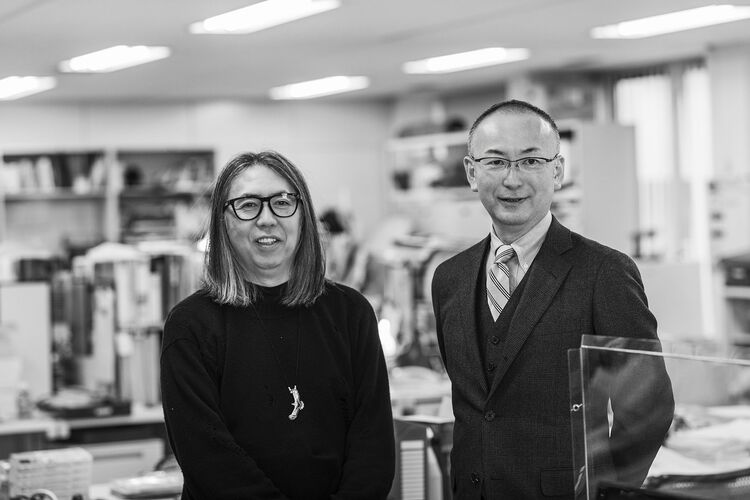

藤原ヒロシと新谷学。昨年1月に大反響を呼んだ、忖度ナシの対談企画が帰ってきた。今回もウェブマガジン『Ring of Colour』とのコラボレートで、ブランド論から天皇制に至るまでを語り尽くす〝究極の雑談〟。メディア論からから国家観へと、自由自在に転がるふたりのトークを、巨匠・立木義浩が撮りおろした写真とともにお楽しみください。

写真=立木義浩 構成・文=山下英介、高村美緒(Ring of Colour)

2021年はどんな年だった?

ふたりの近況報告

新谷 いやあ、今日は立木義浩さんに撮ってもらえるなんて、贅沢な取材だな。今日はこれで終わりでいいんじゃない(笑)? それにしても藤原さんとは、約1年ぶりにお会いしますね。去年は最終的にどんな年でしたか?

藤原 僕にとってはかつてないことなのですが、海外にも一度も行かず、ずっと日本で過ごしていました。なにか問題があるかなと思ったのですが、生活でも仕事でも、なにも変わらなかったですね。

新谷 でも、ブルガリやロロ・ピアーナをはじめとする海外ブランドとのコラボレートは、相変わらず積極的にやっていましたよね?

藤原 まあ、以前から進んでいた企画も多いので。でも、ブランドによっては一度も会社に行かず、社長にも会わず、スタッフともzoomのやり取りだけで完成させた仕事もあります。それでもできたわけだから、これから本当に仕事のやり方が変わるな、と思いましたね。新谷さんはいかがでしたか?

新谷 私は月刊『文藝春秋』の編集長になって、劇的に変わりました。『週刊文春』はある意味破壊的というか、批判的なメディアですよね。それに対して『文藝春秋』は、ダメなのはわかったけれど、これからどうすべきなの?という建設的な発信をするメディアなんです。まさに〝スクラップからビルド〟というか。だから今までとは全く違う筋肉を使って、気持ちいいな、という感覚がありますね。『週刊文春』的な動き方や働き方は自分のなかでもやりきったな、という思いもあったので、非常にいいタイミングだったような気がします。

藤原 やり残したことというか、後悔なんかはあるんですか?

新谷 いや、まったくありません。むしろ『週刊文春』はもっとフレッシュな気持ちで、世の中に厳しい目を向けられる人がやったほうがいいですし。人間関係もスクラップ&ビルドで、『週刊文春』では〝親しき仲にもスキャンダル〟を実践していたので、どうしても人間関係が壊れちゃうんですよね。今は再構築していて、菅元総理とも、ひさしぶりに食事に行きました(笑)。藤原さんは、『文藝春秋』は読んだことはありますか?

藤原 いや、これから読むようにします(笑)。でもおそらく若い人は絶対買わない雑誌じゃないですか。だから今後どうやっていくのか、気になりますね。ただ活字って中毒性があって、一度読んで面白いのに当たると、それが癖になりますから、若者層とうまいマッチングができればいいんでしょうけど。

新谷 デジタルを使うというのが、一番わかりやすいアプローチですよね。もともと『文藝春秋』は、当時の流行作家だった菊池寛が創刊したんですが、編集者や読者におもねってものを言うのではなくて、自分が言いたいことを自由に言いたい、ということから生まれたんですね。自分のためにも、芥川龍之介を代表とするまわりの作家たちのためにも、自由に発信できる場所として。創刊号なんて本当にペラペラだし、同人誌ですよね。だからもう一度その原点に立ち返りつつ、究極に進化させて、デジタルと誌面をリンクさせながら、自由にものが言える場所をつくりたいと思っています。