米著名投資家ウォーレン・バフェット氏

米著名投資家ウォーレン・バフェット氏写真提供:ロイター/共同通信イメージズ

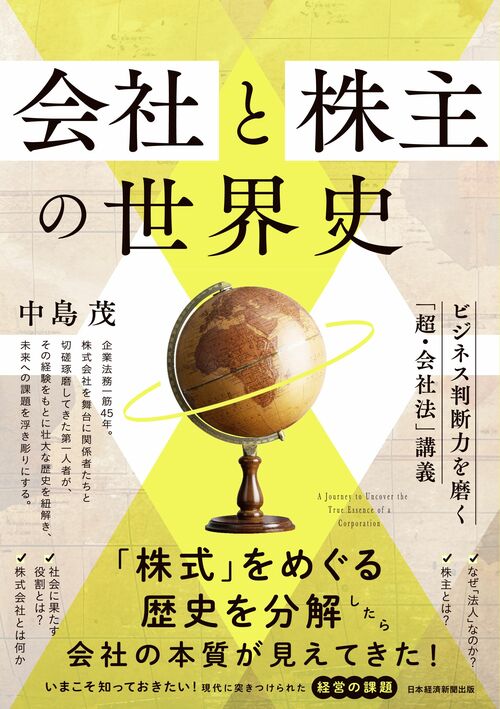

今日の株式会社の原型とされる「英国東インド会社」が設立されて400年あまり。地球レベルでの気候変動や人権問題、続発する紛争など、世界が大きく揺れ動く現代において、株式会社は社会とどう向き合っていくべきなのか。本連載では『会社と株主の世界史 ビジネス判断力を磨く「超・会社法」講義』(中島茂著/日経BP 日本経済新聞出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。「株式」を巡る歴史をひもときながら、これからの株式会社の在り方や課題を考える。

今回は、日本で株主総会が活発化しない理由について、一つのきっかけとなった「銀行・4大証券事件」の振り返りや、著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイとの比較を交えながら考察する。

株主総会の「不幸な歴史」

『会社と株主の世界史』(日経BP 日本経済新聞出版)

『会社と株主の世界史』(日経BP 日本経済新聞出版)

(2)立法による対策と、企業側の対策

① 決して許されない「利益供与」

株主総会は、会社の所有者である株主たちが集まって、会社の将来、自分の株式価値にとって何がよいことなのかを真剣に考えて審議し、投票する場です。会社は、株主は自由に質問し、意見を述べ、投票できるように保障しなければなりません。これを総会に関する「公正運営の原則」といいます。

会社法はこの原則について、前述したように「総会の招集手続きや決議方法が…著しく不公正なときは、その決議は取消すことができる」と規定しています(831条1項1号)。不公正な方法で決議された事項は、後々裁判で「取消し」になってしまうのです。

もし経営側が、自分たちに有利に総会が運営されるように特殊株主などにお金を出して頼むなら、それは「利益供与」であり、「公正運営の原則」に反するものです。他の株主全員に対する裏切り行為であり、決して許されないことです。

ところが日本では、先に述べた特殊株主らが活動する時代は1990年代まで続いていたのです。しかしそうした状況は1980年代から批判の的となり、国際的にも話題となりました。そこで、立法、刑事司法による対応と企業側の自助努力とで、多大な時間と労力をかけて対応し、次第に是正が進んできました。その結果、やっと今日の正常な株主総会の状況になったのです。