文と写真:金子 浩久

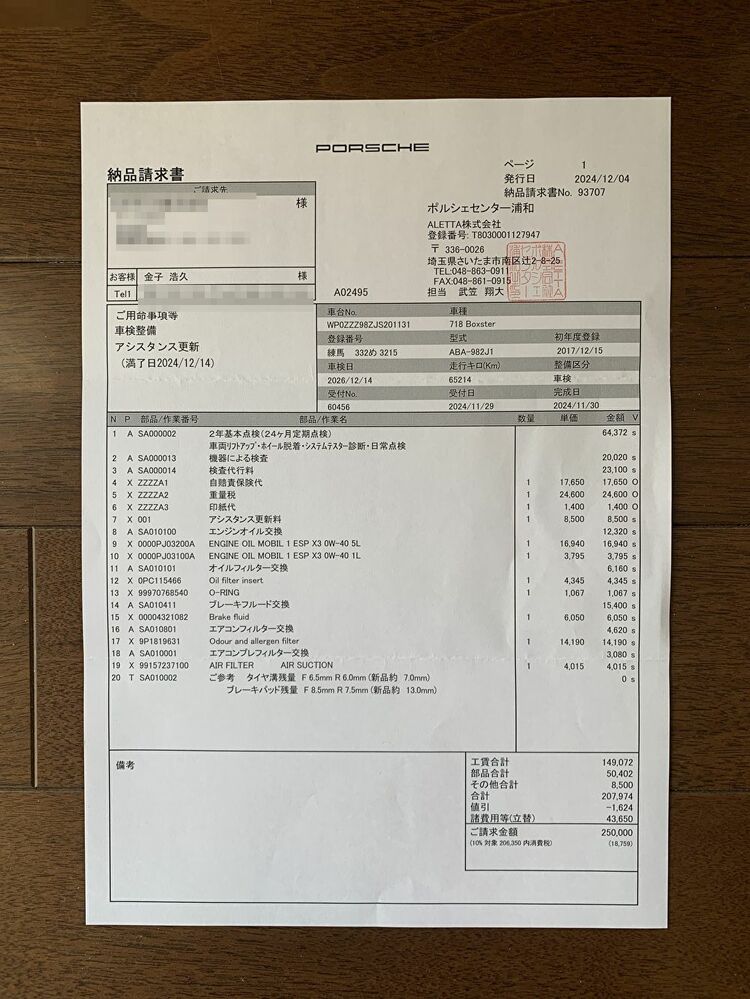

明朗会計25万円也

我が718ボクスターは3度目の車検を済ませました。

呆気ないくらいに早く終わりました。金曜日午前中にポルシェセンター浦和に入庫し、土曜日昼には「夕方までには終わりますので、今日取りに来られますか?」という連絡をもらったほどです。

まさかそんなに早く終わるとは考えていなかったので別の予定を入れてしまっていて、取りにいけません。翌日曜日も行けないので、受け取りは月曜日以降となりました。

電話をくれた工場長によると、今回の車検では修理や修復を要するようなところが何もなく、定期的な交換が定められている消耗品を交換しただけで済んだので早く終わったとのことです。

内容としては24か月の定期点検のほか、交換した部品はエンジンオイル、オイルフィルター、ブレーキフルード、エアコンフィルター、エアコンプレフィルターなど。部品合計金額が5万402円で、それらに要した工賃合計が14万9072円。そこには検査代行料2万3100円も含まれ、さらにトラブル時の工場までのトラック搬送などのサービスが行われる「ポルシェアシスタンス」更新料8500円が加えられ、保険と税金なども併せて端数を値引きしてくれた合計額が25万円。最小限の内容だったので、明朗会計そのものです。

これといって何もない平和な車検結果

これといって何もない平和な車検結果

最近はどこでもそうなのかと思いますが、こちらのポルシェセンター浦和も、作業に取り掛かる前にクルマの状況を説明してくれます。それぞれのパーツを使い続けることもできるけれども、安心のために早めに交換した方が良いのかそうでないかを決めるためです。タイヤなら乗る前に眼にしているので判明できますが、バッテリーなどは開けてみないとわからないものがありますからね。ブレーキパッドやディスクなどを交換する場合なども確認を求められたと思います。

持ち主の意向を確かめる必要があるものが複数ある場合には、程度別にまとめて“松”“竹”“梅”のような3コースから選ぶよう提示されたこともあります。それは、718ボクスターの前に乗っていた986型のボクスターの時でしたが。

つまり、松コースは「全部交換する」、竹コースは「遠からず必ず交換するものは、早めに交換する」、梅コースは「なるべく交換しない」でした。

986型と呼ばれるボクスターは初代モデルで1996年から2004年まで販売されたポルシェのヒット作。その後、987型、981型と続き現在の「718ボクスター」へと改名。従来式の呼び方では982型となる。写真はポルシェのメディアサイトから

986型と呼ばれるボクスターは初代モデルで1996年から2004年まで販売されたポルシェのヒット作。その後、987型、981型と続き現在の「718ボクスター」へと改名。従来式の呼び方では982型となる。写真はポルシェのメディアサイトから

費用が雪だるま式にかさんだ記憶から

今の718ボクスターは新車で購入して7年乗って6万5000kmを走りました。986型ボクスターは1年1万1000kmの中古車だったので単純には較べられませんかもしれませんが、走行距離と使用年数が増えていくのに加速度的に交換の必要性が高まっていったように憶えています。

前回はバッテリーを交換したので、その分が加算されていました。バッテリーの経年劣化は僕も感じていたので、車検の前から自分でも交換の必要性を感じていて、こちらからもリクエストしていました。

しかし、今回は何もありません。今まで自分が乗ってきたクルマの車検でこんなことはありませんでした。以前に乗っていたシトロエンCXやTVRグリフィス500などは車検のために預けている間にも次から次へと修理箇所や交換必要な部品が見付かって、なかなか作業が終わりませんでした。

シトロエン CXは1974年に登場したDSの後継車種で、1985年にビッグマイナーチェンジがあり1989年まで製造された。流麗なフォルムとハイドロニューマチック機構が特徴で、現在もファンがいるクルマ。ただし、壊れやすさには定評がある。写真はシトロエンのメディアサイトから

シトロエン CXは1974年に登場したDSの後継車種で、1985年にビッグマイナーチェンジがあり1989年まで製造された。流麗なフォルムとハイドロニューマチック機構が特徴で、現在もファンがいるクルマ。ただし、壊れやすさには定評がある。写真はシトロエンのメディアサイトから

TVR グリフィスは英国自動車メーカーTVRの代表的スポーツカー。本文で言及されているのは写真(23年前のもの)の2代目となるグリフィスの500と呼ばれるモデルで、鋼管チューブラーフレームにFRP製ボディというTVRならではの軽量な車体に5リッターのV8エンジンを搭載。電子制御等はなく、乗りこなすのが難しいクルマとして知られている

TVR グリフィスは英国自動車メーカーTVRの代表的スポーツカー。本文で言及されているのは写真(23年前のもの)の2代目となるグリフィスの500と呼ばれるモデルで、鋼管チューブラーフレームにFRP製ボディというTVRならではの軽量な車体に5リッターのV8エンジンを搭載。電子制御等はなく、乗りこなすのが難しいクルマとして知られている

しかし、今回は驚かされたと同時に考えてみれば大いに納得がいくことでもありました。車検が早く済んだ理由は、ふたつ考えられます。

ひとつは、クルマの製造品質が向上したことです。ポルシェの工場を取材したのはもう15年以上前のことになってしまいますが、最近ではフォルクスワーゲンのウォルフスブルグ本社工場をコロナ前に取材したことがあります。

ウォルフスブルグ工場はフォルクスワーゲンブランドの中心的工場。650万平方メートルの敷地と年間50万台規模の生産能力を誇る。写真はフォルクスワーゲンのメディアサイトから

ウォルフスブルグ工場はフォルクスワーゲンブランドの中心的工場。650万平方メートルの敷地と年間50万台規模の生産能力を誇る。写真はフォルクスワーゲンのメディアサイトから

もちろん、フォルクスワーゲンはフォルクスワーゲンでポルシェとは違います。でも、自動車の製造方法の進化の傾向は共通しているのではないかと想像することができます。

ウォルフスブルグで驚かされたのは、工作機械の自動化でした。ウォルフスブルグはボディを造るところからクルマを一貫生産していました。巨大なアームが3次元に動いてボディの各パーツを保持しながら次々と溶接していきます。人間の姿はありません。

ウォルフスブルグ工場の製造ライン。写真はフォルクスワーゲンのメディアサイトから

ウォルフスブルグ工場の製造ライン。写真はフォルクスワーゲンのメディアサイトから

製造ラインが流れていきながら、ボディにエンジンやトランスミッション、シートやインテリアパーツなどが組み込まれていくのも工作機械が行い、人間はいません。がらんどうの鉄の箱だったボディが長いラインを流れていくに従って、少しづつクルマの姿となっていきます。

ラインの中で人間の姿を見たのは、エンジン製造工程での、機械化できない細かな部品の取り付けプロセスに入ってからのことでした。

人間の出番はだいぶクルマが出来上がってから。写真はフォルクスワーゲンのメディアサイトから

人間の出番はだいぶクルマが出来上がってから。写真はフォルクスワーゲンのメディアサイトから

「約70%の工程が自動化されています」

フォルクスワーゲンの担当者は教えてくれました。最新の工作機械は自動化することによって精度が向上して組み付け不良が激減し、同時に組み込みミスが皆無となったと強調していました。

ドアの内張が左右で違っているジャガーXJやパワフルなガソリンエンジンを搭載したスポーティグレードなのに、4000回転からレッドゾーンに表示されているディーゼル用タコメーターが組み込まれたアルファロメオ156に、どちらともメディアイベントで乗ったことが懐かしい思い出となっていきました。

デジタル化によって、そのような人間の愚かなミスは発生しなくなりました。でも、ミスがドアの内張やタコメーターだけで済んでいたとは思えませんよね?

走行に直接関係しなくても、間違って取り付けられたり、取り付け方が悪かったりして、その後のトラブルを引き起こしていただろうことは十分に想像できます。