文・写真=三村 大介

《メゾン・エルメス》 柿代, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

《メゾン・エルメス》 柿代, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

建築は”読む”ことで一層楽しくなる

先日、本屋の店内をブラブラと散策していた時、一冊の本にハッと目が止まった。なんとタイトルが『名画は嘘をつく』(木村泰司著/大和書房)・・・ん!?嘘?

その文庫の表紙にはダヴィンチやレンブラント、ルノワールやモネなど、誰もが一度は目にしたことがある名画が並んでいたのだが、帯には「巨匠たちが絵に込めた素敵な嘘を解き明かす」とまで書かれていた。

この「嘘」というインパクトのあるタイトルとコピーについ惹かれ、ワクワクしながら手に取り、さて名画たちの裏の顔をこっそり拝見・・・と思ったのだが、

せっかくなので、ここでこの著書の中で取り上げられている作品を2つ、紹介しておこう。

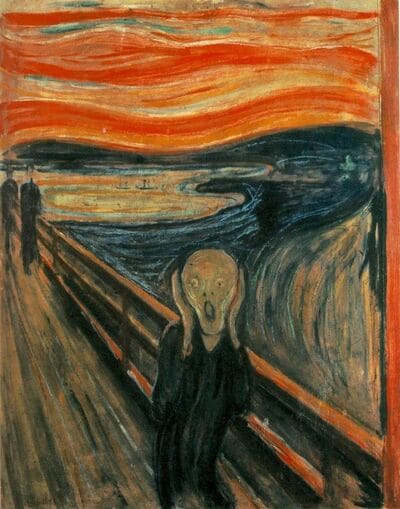

1つ目は、ムンクのあまりにも有名な傑作《叫び》。この画はタイトルからして、中央の人物が「叫んでいる」画だと思われがちだ。しかし、実際はそうではなく、この人物が「自然を貫く叫び」から耳を塞いで自身を守ろうとしている姿が描かれているのだ(確かにそう言われてみれば、両手は耳にあてがわれている)。

エドヴァルド・ムンク《叫び》1893年 オスロ国立美術館

エドヴァルド・ムンク《叫び》1893年 オスロ国立美術館

また、青いターバンと真珠のイアリングを身に付け、魅惑的な微笑を浮かべる少女を描いたフェルメールの《真珠の耳飾りの少女》。「北のモナリザ」とも称される誰もが知る名画だが、実はこの画、肖像画ではないのだ。実際はトローニーといわれる不特定の人物を描いた習作で、実在のモデルがいるわけではなかったのだ(ただ、これについては諸説あるようだが)。

ヨハネス・フェルメール《真珠の耳飾りの少女》1665-66年 ハーグ、マウリッツハイス美術館

ヨハネス・フェルメール《真珠の耳飾りの少女》1665-66年 ハーグ、マウリッツハイス美術館

このように、『名画は嘘をつく』では名画のトリビアが、見開き2ページにフルカラーの絵画と合わせて紹介されており、解説も500字程度で簡潔に書かれているので、西洋絵画に苦手意識がある人でも、どこからでも目に止まった画から読み始め、へぇ〜そうなんだ、おぉ〜それは知らなかったと気軽に楽しめる内容となっている。

私もふむふむ、なるほどなどと思いながら興味深くページを繰ったのだが、実は私がこの本で一番グッと来たのが、著者である西洋美術史家の木村泰司氏がまえがきで次のようなことを書いていたことだった。

木村氏曰く、そもそも、美術の近代化が起きる以前の西洋絵画には宗教的な教えや神話、政治的なメッセージ、日常生活の戒めといった当時の文化や思想が表現されている。なので、その真意や含意を知性によって読み解くことが本来の鑑賞方法、すなわち、「西洋絵画は”見る”ものではなく”読む”もの」であり、一枚の絵画を見たときに、そこに秘められたメッセージを解読することなく、「感性だけで鑑賞することは非常にもったいない」と。

私は思わず本屋で大きくうなずいた(もちろん心の中で)。

というのも、私がこの連載でこれまで書いていること、そして今後も書きたいと思っていることは、まさしく「建築は”読む”ことで一層楽しくなる」ということだからだ。

古今東西、世界中に傑作と称される名建築が多数存在する。そして、それらを目にした(実際に訪れたか、画像や動画で見たかを問わず)多くの人たちが、「おぉ美しい!さすが有名建築家が創った建築だ!」とか「なんと気持ちのいい空間だ!なるほど名建築と言われるだけある!」といった感想を抱く。確かに、それだけでも充分それらの建築作品を知ること、楽しむことになるとは思うのだが、ただ、それだけではもったいないと私は思う。

いかなる建築も、そのウエイトの占め方は様々であるものの、機能や構造といった工学的な側面はもちろん、経済的、文化的そして美学的など多元的な側面を持っており、建築家はそれらにいかに”意味”や”意義”を持たせ「作品」として昇華、成立させるかに苦心する。

なので、感性だけではなかなか捉えられない、これら作品の裏に隠れた”意味”や”意義”を知り、建築を“読む“ことができれば、その作品をより深く理解し、知的好奇心を満たしてくれるだけでなく、日々の生活までも豊かにしてくれるのではと思っている。

私のこの連載が『東京建築物語』というタイトルであるのも、このように建築作品を、建築家が紡ぎ出した1つの「ストーリー」として読み解いてほしい、という思いと願いを込めてのものである。

さてそれでは、今回も傑作と呼ぶに相応しい『物語』をご紹介したいと思う。