2024年5月17日に日本公開の『ボブ・マーリー ONE LOVE』(レイナルド・マーカス・グリーン監督作品)は、タイトルからわかるようにジャマイカの国民的アーティストであり、その音楽とメッセージが世界に大きな影響を与えたボブ・マーリーの伝記映画。全米および14の国と地域で初登場ナンバー1を記録した大ヒット作の上陸ということで、規模の大きい完成披露試写会が開催されたのも話題になった(このときは駐日ジャマイカ大使の挨拶もあった)。ボブ・マーリーの妻、リタ・マーリーや息子のジギー・マーリーがプロデューサーとして深く関わり、またボブ・マーリー役を演じたキングズリー・ベン=アディルの違和感のない佇まいも印象的なこの作品にちなんで、今回はボブ・マーリーとレゲエについてを考えてみよう。

最初の録音はジャマイカ独立の年

ボブ・マーリーは1945年ジャマイカ生まれで1981年5月11日にこの世を去っている。亡くなったのが36歳なので実に短い人生だったといって差し支えないだろう。

イギリス人の父とジャマイカ人の母とのあいだに生まれたボブだったが、父は離れて暮らしており、実質母子家庭のような状態だった。父の死後、一家は貧窮からキングストンのスラム街、トレンチタウンに移り住む。10代のはじめ頃の話である。

1494年、コロンブスの第2回航海中に「発見」されたジャマイカは、当初はスペインが入植、1670年のマドリッド条約以降は英国領となる。ほかの多くの植民地同様、スペインや英国領だった時代にはアフリカからの奴隷が使役され、こうした奴隷制度は1807年の奴隷貿易禁止令と1834年の奴隷制廃止令により表向きはなくなったが、実態としては「その後も契約労働制の名の下に、期限(6年間)付きながら、引き続きアフリカ系労働者が使役された」(「平成30年9月 在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ概要」)。

それからのジャマイカは、1944年、選挙による議会が設置され、1957年に自治政府となり、1962年8月に晴れて独立を果たすこととなるわけだが、これはボブが生まれてから17歳までの時期と重なっている。

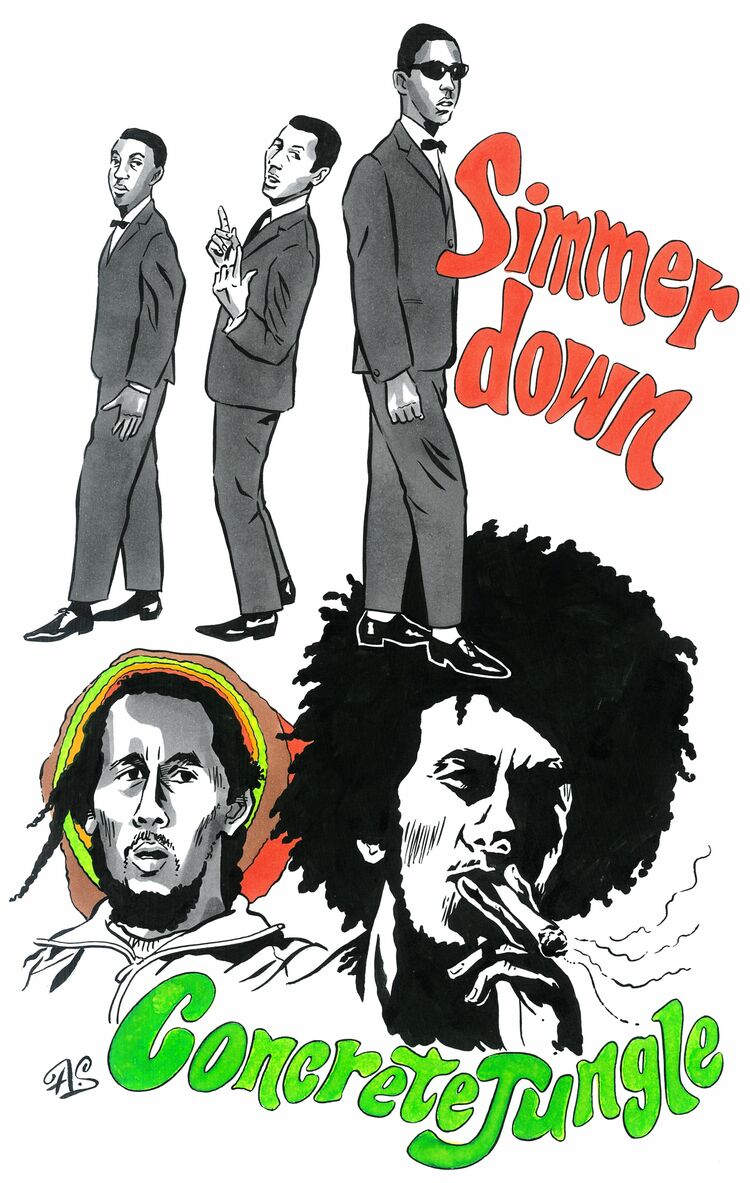

トレンチタウンに移ってからのボブは、アメリカ産のソウル・グループの音楽に傾倒し、自らも音楽を志すようになる。先に触れたジャマイカ独立の年、1962年には最初の録音を経験。その後、ボーカル・グループを結成、これがのちにピーター・トッシュ、バニー・ウェイラーとの「ウェイラーズ」(オリジナル・ウェイラーズ)へと発展し、ジャズをジャマイカ的に解釈したようなスカ、それからアメリカのリズム&ブルースやソウルに影響を受けた、スカよりもゆったりとしたリズムのロックステディと称される音楽を展開した。

今でこそボブ・マーリーの初期作品として世界中で聴かれているこれらの音源だが、ウェイラーズは当時はまだまだジャマイカ・ローカルの1グループ、ボブはそのなかのひとりといったところであり、ボブの名前が広く知れ渡るのはもう少し先のことだ。

ラスタファリアニズムと音楽

ロックステディが流行を見せていた1966年、それ以降のジャマイカの文化に大きな影響を与える出来事が起こった。当時のエチオピア皇帝、ハイレ・セラシエ1世のジャマイカ訪問である。

この訪問に際して、皇帝を歓迎し一目見ようと空港には数万人が押し寄せたという。なぜこのような事態が生じたかといえば、ハイレ・セラシエ1世が「救世主」と目されていたからだ。ジャマイカのなかでもキングストンの都市貧困層を中心に生まれた「ラスタファリアニズム」という宗教色の濃い社会運動では、エチオピア皇帝のハイレ・セラシエ1世を救世主と考えており、アフリカ回帰が唱えられる。

このラスタファリアニズムの影響により、ハイレ・セラシエ1世のジャマイカ訪問は熱烈に歓迎されたのだった。「ラスタファリ」とは「至上の神」を意味しているが、これはハイレ・セラシエ1世の幼少期の名前(ラス・タファリ)に由来しているもの。先に引いた「平成30年9月 在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ概要」によれば、この運動はかつては政府が弾圧したり市民間で差別があったりしたそうだが、現在はジャマイカ固有の文化遺産として理解されているということである。

ラスタファリアニズムの高揚は、当然ながら当時のジャマイカ都市部の失業率の高さやそれにともなう貧困が背景にあったわけだが、こうした事情は音楽にも影響を及ぼすこととなる。スウィートなラブ・ソングが多かったロックステディは次第にリアリティを失い、それにとって代わってラスタファリアニズムの考えを反映したプロテスト色の強い音楽が台頭しはじめる。これがレゲエである。

ボブはボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ名義で『Soul Rebels』(1970)、『Soul Revolution Part Ⅱ』(1971)の2作をリー・ペリーのプロデュースで発表するが、これらはそれまでのコーラス主体の作品とは趣を異にする「重さ」が感じられる内容の”Rebel Music”。各国各地で反戦運動や学生運動、権利獲得のためのアクションが盛んに行われていた1960年代終盤からのムードともシンクロしているかのようである。

いよいよ世界で聴かれるように

1970年代に突入し、先に挙げた作品で国内での人気は高まっていったが、ボブ・マーリーの名前が世界に届くようになるにはもうしばらく時間を要する。まず1973年にイギリスのレコード・レーベル〈Island Records〉からアルバム『Catch A Fire』と『Burnin’』がリリース。これによってボブの音楽はより幅広く聴かれるようになった。

〈Island Records〉は1959年にジャマイカでクリス・ブラックウェルらによって設立され、その後イギリスに拠点を移してレゲエやロックのレコードを制作、発売。ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズのほか、グレース・ジョーンズやロバート・パーマー、マリアンヌ・フェイスフルといったアーティストの作品でも知られているレーベルである。

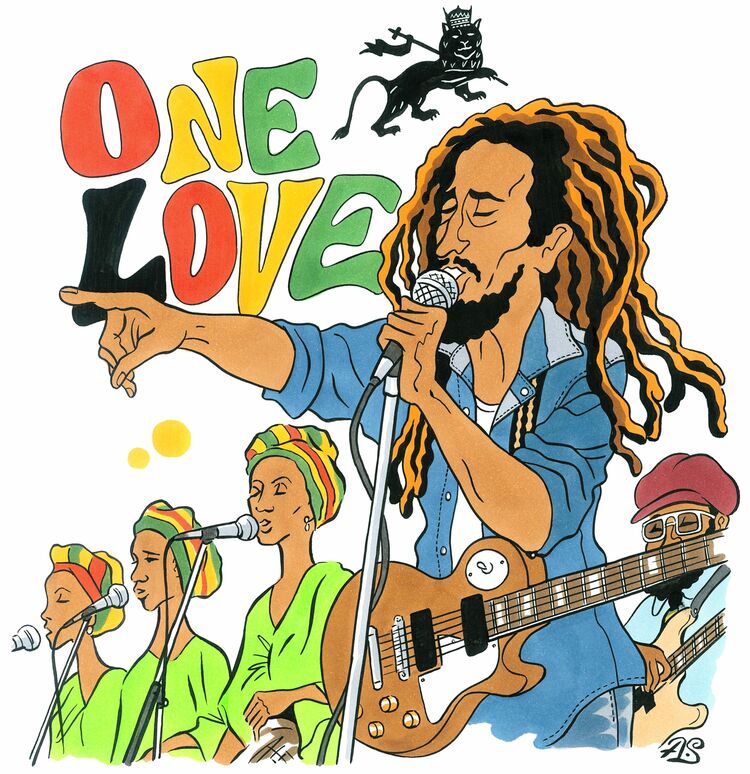

『Burnin’』に収録の「I Shot The Sheriff」をエリック・クラプトンがカバーし、同曲が全米シングル・チャートで1位を獲得したことからさらにボブの知名度は高まりをみせる。1975年にはロンドンのライシアム・シアターで行ったライブの模様を収めた『Live!』が発売され、シングル・カット曲「No Woman, No Cry」が大ヒット。その人気を不動のものとした。

『Live!』は日本でも同じ年に国内盤としてリリースされており(『Catch A Fire』と『Burnin’』は本国発売からやや遅れて日本盤が出ている)、その帯には「このライヴを聴かずして、ロックを語るなかれ!!」との惹句が記されているのは興味深いところだ。レゲエもロックも反骨の音楽という点においては同一と考えられていたのだろう。

飾り気のないボブ・マーリーのいでたち

映画『ボブ・マーリー ONE LOVE』は、前述の『Live!』よりもさらに1年経った1976年からの話。1962年の独立以降、人民国家党(PNP)とジャマイカ労働党(JLP)の二大政党が交互に政権を握るという不安定な内政状況が続くジャマイカでは、政治的対立のなかにあって先鋭化し過激な行動に出る者も少なくなかった。

ボブはそんな政治抗争に巻き込まれるかたちで銃撃を受けてしまう。「スマイル・ジャマイカ・コンサート」を2日後に控えた日の出来事である。命に別状はなかったものの、怪我の状況やステージでさらなる身の危険にさらされる可能性を考えればコンサート出演は困難かと思われたが、ボブは予定どおりコンサートで8万人を前に演奏を披露。喝采を浴びた。

とはいえそのままジャマイカにとどまるのは得策ではないとロンドンに飛んで、アルバム『Exodus』(1977)の制作に入る。映画ではその後のヨーロッパ・ツアーでの成功、そして混乱状態のジャマイカへの帰国が描かれているのだが、どのシーンでも飾り気のないボブのいでたち––––デニム・シャツやミリタリー系のアウターなど、我々がよく知っているボブ・マーリーのそれ––––を見ることができる。

また画面の随所には、当然ながら黒、赤、緑、金色(黄色)を組み合わせたいわゆる「ラスタ・カラー」も頻繁に登場する。ラスタ・カラーはラスタファリアニズムを象徴するもので、黒は独立のために戦った黒人戦士、赤はその戦いで流された血、緑はジャマイカの豊かな自然、金色はジャマイカ国旗と同様輝かしい太陽をそれぞれ表している。

現在、多くの人が思い浮かべるレゲエやレゲエ・ファッションのイメージはこのラスタ・カラーだろうが、ラスタファリアニズムの考えを音楽に投影したものがレゲエであるから、色の組み合わせが何を象徴しているかは知らなくとも、その輪郭はある意味正しく伝わっているといえそうである。

ボブ・マーリー楽曲の解像度が上がる映画

ボブの音楽が世界中で支持されたことにより、レゲエという音楽やそれに付随するファッションは今やポピュラー・ミュージック、ポピュラー・カルチャーのジャンルのひとつとして認識されている。

レコードが売れてゆくことでラスタファリアニズムの考えがジャマイカだけでなく世界に広がる––––ボブがそれを目指していたことを思えば、ある側面では成功であるが、彼が36歳の若さで亡くなりその存在が早くに「伝説」となってしまったことと、レゲエがポピュラーになってしまったがために思想うんぬんは置き去りにされて音楽的なスタイルやサウンドだけが一人歩きする運命を辿ったことは忘れずに記しておきたい。

映画では作中の楽曲の歌詞対訳が字幕化されており、それを読むとプロテスト・ソングだろうがラブ・ソングだろうが、根幹にはラスタの思想がしっかりと流れていることがよくわかる。「みんな知っていて盛り上がる曲」とか「ゆるいムードでチルできる曲」などという表層的な認識だけではない、ボブの楽曲に対する解像度が上がる『ボブ・マーリー ONE LOVE』、ぜひスクリーンで体験いただけたらと思う。