文=青野賢一 イラストレーション=ソリマチアキラ

トーキング・ヘッズがアルバム発売に合わせて1983年に行ったコンサート・ツアー「Speaking In Tongues」の模様をジョナサン・デミが撮ったコンサート・フィルムの傑作『ストップ・メイキング・センス』(1984)。先ごろ、この『ストップ・メイキング・センス』が4Kレストア化され公開となるニュースが流れてきた。これによれば、『ミッドサマー』(2019)や『カモン カモン』(2021)などの製作・配給で知られる「A24」がワールドワイドの上映権を獲得し、2023年の後半に世界で再公開されるそう。また、コンサート全篇を収録したデラックス・エディションとして同名のサウンドトラック・アルバムも新たにリリースされるという。このアナウンスとともに公開された予告篇では、トーキング・ヘッズのボーカル、ギターのデイヴィッド・バーンが同作のなかで着用している「ビッグ・スーツ」をクリーニング店に引き取りにゆく––––ツアー後、長らく預けたままだったのだ––––という何とも気の利いた映像を観ることができる。トーキング・ヘッズ自体は1991年に解散しているわけだが、各メンバーは現在もそれぞれに活動を続けている。そこで今回はバンドのフロントマンであるデイヴィッド・バーンにフォーカスしてお届けできればと思う。

コンサバ・スタイルがかえって個性的に映る

トーキング・ヘッズの結成は1974年。ロードアイランド・スクール・オブ・デザインの学生だったデイヴィッド・バーン、ティナ・ウェイマス(ベース)、クリス・フランツ(ドラムス)の3名からなるこのバンドは、1970年代半ばにはニューヨークのライブハウス「CBGB」で演奏の機会を得て力をつけてゆく。アート・スクール出身ということもあってか、前衛的な現代音楽とロックやポピュラー・ミュージックの垣根を取り払うようなプログラムを組んでいたニューヨークの「ザ・キッチン」でもギグを行うことがあったという。

1977年にハーバード大学出身でモダン・ラヴァーズのメンバーであったジェリー・ハリスン(ギター、キーボード)が加入し、4人編成のバンドとなったトーキング・ヘッズは、同年デビュー・アルバム『TALKING HEADS: 77』を〈SIRE〉よりリリースする。今ではバンドの代表曲のひとつとなっている「Psycho Killer」や「Don’t Worry About The Government」はこのアルバムに収録されているのだが、耳の早いリスナーやミュージシャンらのあいだでの評価は高かったものの、アルバム・セールスはあまりパッとしなかったようである。

余談だが「Psycho Killer」のセッションには先に触れた「ザ・キッチン」の音楽監督を務めたこともあるチェロ奏者のアーサー・ラッセルも参加していた。しかし1977年リリースのこのバージョンでは彼の演奏はカットされ、そのテイクが日の目を見るのは2006年のリマスター盤CDまで待たねばならない(ボーナス・トラックとして収録されたアコースティック・バージョンがそれ)。

レコード・デビュー前のトーキング・ヘッズを「CBGB」で観たDJのニッキー・シアーノは「彼らは全員ラコステのテニス・シャツを着て、みんな保守っぽいシャギーの入った髪型をしていた」と述べているが(ティム・ローレンス著、山根夏実訳、野田努監修、P-Vine BOOKS刊『アーサー・ラッセル ニューヨーク、音楽、その大いなる冒険』)、1970年代の彼らのいでたちはセカンド・アルバム『More Songs About Building And Food』(1978)のジャケット––––500枚を超えるポラロイド写真によって構成されている––––に見られるようなもので、取り立てて奇抜なものではない。

原文にあたれていないので推測になってしまうが、先に引用したニッキー・シアーノの言葉における「保守っぽい」とはおそらく「コンサバティブ」というニュアンスであり、ようはコンサバなルックスだったといいたかったのではないだろうか。この時代のデイヴィッド・バーンのステージでのパフォーマンスも、のちのエキセントリックな匂いはあまり感じられず、全体的にシャイなロック・バンドという印象だ。グラム・ロックともパンクとも異なるトーキング・ヘッズの雰囲気は、この時代にあってはかえって個性的に映ったのではないかと思うが、ともあれそうした印象がグッと洗練されるのは1980年前後のことである。

ダダとポリリズミックな躍動感への関心

ブライアン・イーノをプロデューサーに迎えた『More Songs About Building And Food』からシングル・カットされたアル・グリーンのカバー曲「Take Me To The River」がヒットしたことで、トーキング・ヘッズの存在はより多くの人の知るところとなるのだが、同じくイーノが共同プロデューサーを務めたスタジオ録音3作目『Fear Of Music』(1979)でバンドのサウンドは大きな変化を示す。

アルバム1曲目の「I Zimbra」はコンガにジーン・ワイルダーとアリ、ギターにロバート・フリップを加えた編成で、翌年リリースされるアルバム『Remain In Light』のポリリズミックな世界を予見させる重心の低い漆黒のグルーヴを展開している。この曲の歌詞はトリスタン・ツァラと並んでダダの創始者とされる詩人のフーゴ・バルのナンセンス詩だが、それを前のめりな調子でリズムにのせて最高にダンサブルに仕上げた素晴らしいナンバーだ。

『Remain In Light』(1980)ではギターにエイドリアン・ブリュー、トランペットにジョン・ハッセルが参加し、アフリカン・テイストとアヴァンギャルドなアプローチをポップ・ミュージックとして提示。内容としては1981年にイーノとデイヴィッド・バーンの名義でリリースされた『My Life In The Bush Of Ghosts』と対をなすような作品ともいえるだろう。

この頃からライブにエイドリアン・ブリューが参加、お家芸とでもいうべきハウリング技を披露しているほか、パーカッションやベース、キーボード、コーラスも加わって、ライブ形態が『ストップ・メイキング・センス』で観られるような大人数のアンサンブルへと変化していったことがわかる。ステージでのファッションも初期に比べて洗練された印象であるが、極端にファッショナブルなものではなく、あくまでもコンサバなムードを残しつつというところがこのバンドらしい。

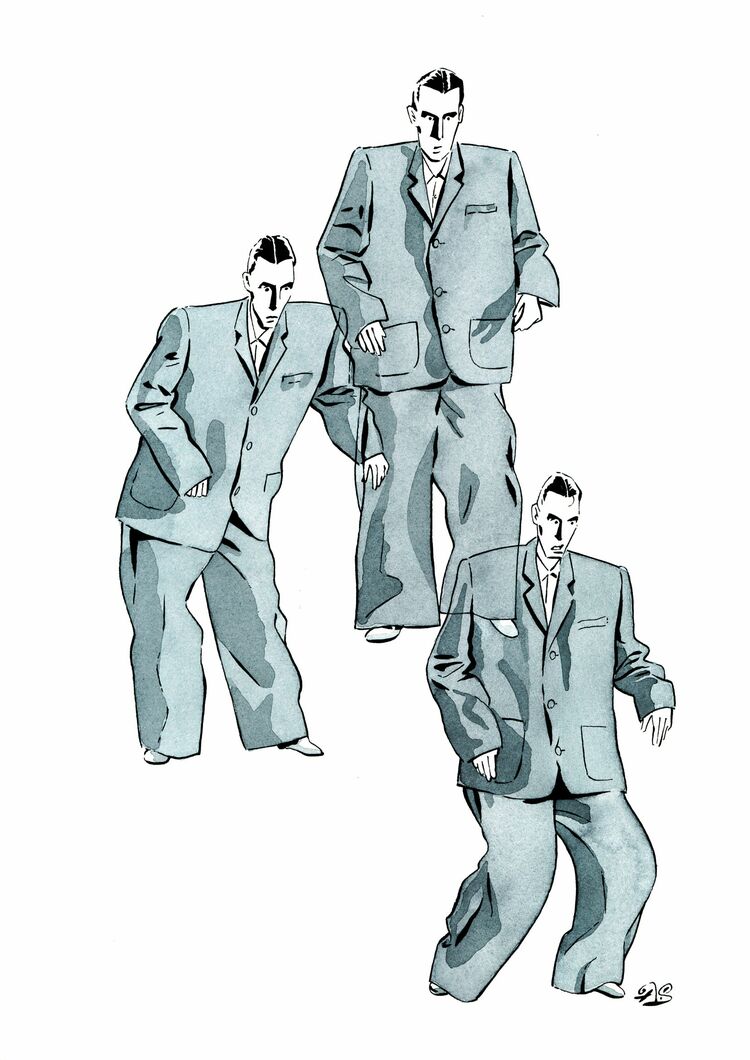

『ストップ・メイキング・センス』のビッグ・スーツ

セルフ・プロデュースにて制作した『Speaking In Tongues』(1983)は、これまでに比べスッキリとしたビート感のあるアルバム。数々のディスコ・サウンドを生み出したボブ・ブランクの「ブランク・テープ・スタジオ」でベーシックな部分を録音、オーバーダビングを「シグマ・サウンド・スタジオ」とナッソーの「コンパス・ポイント・スタジオ」で行っているからか、全体にニューウェーブ・ディスコといった質感のある作品だ。なお、このアルバムは通常盤のほか、現代美術家のロバート・ラウシェンバーグがアートディレクションとデザインを担当したリミテッド・エディションも有名である。

冒頭で述べたように、本アルバムのタイトルを冠したツアーの模様を収めた映画が『ストップ・メイキング・センス』。オープニングは〈Roland〉の名機「TR-808」によるビートとアコースティック・ギターの弾き語りで演奏される「Psycho Killer」だ。

この時点でのデイヴィッド・バーンはライトグレーのスーツに同系色のレギュラーカラー・シャツ、足元は白いスニーカー––––〈Top-Sider〉のキャンバス・オックスフォードだろうか––––という装いで、スーツのサイズはいたって普通である。この映画に収められているのは1983年12月にハリウッドの「パンテージ・シアター」で行われたライブ。1日でなく3日分の模様が使われており、ヘア・スタイルや衣裳に多少のばらつきがあるのはそのせいだ。セット・リストはバンドの代表曲を網羅したもので、後半にティナとクリスのグループ「トム・トム・クラブ」のコーナーも設けられていた。

トム・トム・クラブのヒット曲「Genius Of Love」を演奏しているあいだにデイヴィッド・バーンは一度舞台からはけて、例のビッグ・スーツに着替えて再登場するのである。このビッグ・スーツ、バンドがツアーで日本を訪れた際にデイヴィッド・バーンが鑑賞した「能」の装束が着想源なのだそう。確かにあのスクエアでたっぷりとした感じは能の装束に通じるものがある。

『アメリカン・ユートピア』のグレー・スーツ

バンドはこのツアー以降、スタジオ録音としては3作(1985年の『Little Creatures』、1986年の『True Stories』、1988年の『Naked』)を発表したが、コンサート・ツアーを行っておらず結果的に「Speaking In Tongues」ツアーが最後となってしまい、1991年には事実上解散となる。

デイヴィッド・バーンの意向によりパリで録音されたラスト・アルバム『Naked』は、当時パリを中心に盛り上がっていたワールド・ミュージック––––マグレブ系のライやカリブ海のアンティル諸島のズークなど––––のエッセンスを取り入れており、そうした興味は1989年に自身のレーベルとして立ち上げた〈Luaka Bop〉に引き継がれてゆくこととなる。かつてイーノが主宰していたレーベル〈Obscure〉がポピュラー・ミュージックのリスナーに現代音楽を浸透させることに貢献していたのと同様、〈Luaka Bop〉はワールド・ミュージックの面白さや奥深さをポピュラー・ミュージックの土俵において提示したという意味で重要な存在である。

イーノとの共作『Everything That Happens Will Happen Today』(2008)や、セイント・ヴィンセントとの『Love This Giant』(2012)を発表するなど、21世紀に入ってからも精力的に活動を続けるデイヴィッド・バーンの近年の大きな話題は『アメリカン・ユートピア』だろう。

2018年の同名アルバムのリリースと翌年秋に行われたそのワールド・ツアーに端を発するブロードウェイ・ショー、そしてそれをスパイク・リーが映画に仕上げた『アメリカン・ユートピア』は、トーキング・ヘッズ時代の曲やジャネール・モネイ「Hell You Talmbout」が12名編成のマーチング・バンド・スタイルで演奏されているが、それだけでなく差別や政治による社会の分断について語られてもいる。

全員が同じグレーのスーツとグレーのシャツを着ているが、それぞれ実に個性的であり、そうしたひとりひとりの個性が「バンド」でなく「マーチング・バンド」形式––––この形式ではドラムは複数人で担当せざるを得ない––––で音楽を奏でている姿は実に美しいものである。この映画は日本では2021年5月に公開され、またいくつかのサブスクリプション・サービスで配信もされているので、ご覧になった方も少なくないだろう。

『ストップ・メイキング・センス』のスーツ––––巨大になったおかしみはあるがいってしまえば単なるライトグレーのスーツだ––––や、さかのぼってトーキング・ヘッズ初期のコンサバなファッションは、あの時代において逆説的にバンドやデイヴィッド・バーンのエキセントリックな個性をあぶり出していたわけだが、『アメリカン・ユートピア』で見られるグレー・スーツは、違ったひとりひとりを尊重するような印象だ。着ている服がなんらかの記号、意味を持っていることと、それを制服的に無効化させて上も下もない個人の関係性を表すこと。デイヴィッド・バーンのグレー・スーツは今も昔も実に示唆に富んでいるように思う。