今、日本企業は生産性に対する意識の次元を変えるべき時期に来ていると感じている。「意識の次元」というと漠然としているが、これまでの考えで生産性を向上させても、従業員の福利厚生や幸福度は向上しないのではないかという問題意識を持っている。

なぜこのような問題意識を持つに至ったのか、私のコンサルタントとしての経験を振り返りながら述べていこう。

日本の生産性の歴史(バブルの崩壊から耐え忍ぶ時期の到来まで)

(1)バブルの崩壊時期(1990年ごろ~)

私が日本能率協会コンサルティングに入社し、コンサルタントとしての活動を開始したのは、まさにバブル崩壊寸前の1990年であった。

当時、私は製造業を主なクライアントとする部門のコンサルタントとなり、日々、製造現場の生産性向上活動に取り組んでいた。当時の日本企業はそれまで続いてきた成長・発展のフェーズから、いわゆる「事業のリストラクチュアリング」へと方向転換せざるを得ないフェーズに直面していた。

クライアントが抱える問題は、バブル時代に膨れ上がった余剰な生産財、労働力の扱いであった。「生産性向上」というスローガンの下で行われた経営改革とは、事業からの撤退、海外移転、人員削減などが主である。従業員を解雇することの代名詞として「リストラ」という言葉が生まれたのもこの時期だ。この時期の生産性向上活動の目的は、経営陣にとっては「企業の生き残りと継続」であり、従業員からすれば「職の確保」であったともいえる。

(2)QCDを追求した時期(2000年ごろ~)

バブル崩壊の危機を乗り越えた企業の競争が激化し始め、企業はいかに自社の「競合優位性」を生み出すかということが必須となってきた時期であった。消費者が企業に求めることは、良いものを(Q)、より安く(C)、より早く(D)提供することだ。

製造業ではISO認定取得、QCサークル活動、TPM活動、BPR活動など、さまざまなマネジメント手法が取り入れられ、現場は一丸となって生産性向上に取り組んだ。その目的はQCDを向上させ、自社製品やサービスの品質を向上させ、競争力を強化させることにあった。多くの企業が「トヨタ生産方式」に学び、リーンな生産システムを追求し、技術的な生産性向上活動やマネジメント手法の改革に取り組んだのである。しかし、これらの企業努力をもってしても、さらなる苦境が待ち受けていた。それが「リーマンショック」と「東日本大震災」であった。

(3)耐え忍び続ける時期(2010年ごろ~)

競争力強化を目的として取り組んできた企業の経営革新活動は、徐々にマネジメントの仕組みとして定着してきた。しかし、リーマンショックが日本企業に与えた影響は深刻で、さらにこれに追い打ちをかけるように、2011年に「東日本大震災」が発生した。しかし、これらの大きな環境の変化によって引き起こされた問題は、もはや企業のマネジメントレベルで解決することは難しく、事業再編や経営レベルでのソリューションが企業の存続を大きく左右したのである。

労働生産性と国民の幸福感の関係

上に述べたように、これまで私たちはお客さまへより良い製品やサービスを提供できるようマネジメント改革や経営改革に取り組んできた。しかし、会社は成長し発展したとしても、従業員の豊かさや幸福感は向上していると言えるであろうか? 私は個人的には、そうは言えないと感じている。

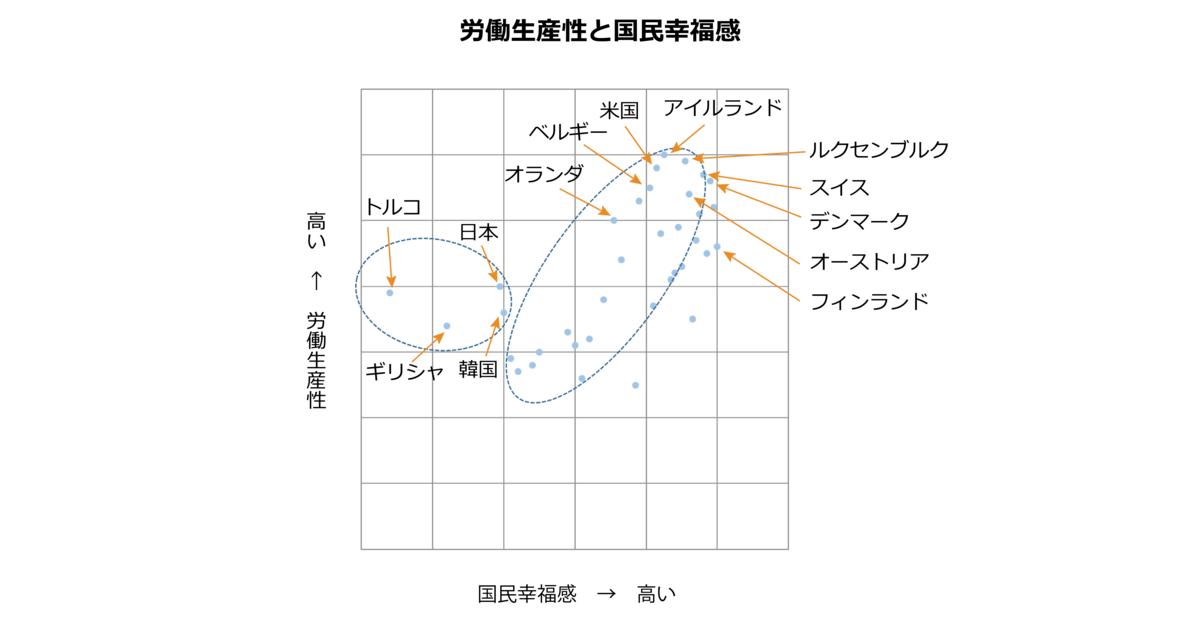

ここに興味深いデータがある。日本生産性本部が出している『労働生産性の国際比較(2019)』と国連の関連団体が出している『ワールド・ハピネス・レポート(2019)』から、労働生産性が高い上位35カ国について、国民の幸福感との関連を調べている。

この図から次のことが分かる。

・労働生産性と国民の幸福感は相関関係にあると見なせる

労働生産性が高くなるにつれ、国民の幸福感も相関して高くなっている傾向がみられる。特に欧米諸国においてこの傾向は顕著である。

・日本はこの相関から外れている

残念ながら、わが国日本は、労働生産性においても国民幸福感においても、上記の欧米諸国と比較すると低い位置にある。また、私が最も懸念するのは、労働生産性と国民幸福感が相関した関係になっていないのではないか、という点だ。

仮にそうであれば、これから私たち日本人がどれだけ生産性向上の努力をし続けても、幸福感は向上しないかもしれない。

この相関から外れている韓国、トルコ、ギリシャは最近、経済・通貨危機に直面した国であり、日本は少子高齢化に伴う社会保障費の負担増、財政危機に直面している国であることを考えると、国の政策面に原因があるかもしれないという疑問点は免れない。しかし、労働生産性の向上が国民幸福感に結び付いていないことは大きな問題であると考える。

従って、これから日本企業はマネジメント改革や経営改革による企業の成長・発展、継続が従業員の福利厚生や幸福感の向上につながるよう、もっと真剣に考え、新しい施策を打ち出していくべきではないだろうか。

経営者の本当の役割とは何か?

経営学の古典中の古典として知られるバーナードの『経営者の役割』において、著者チェスター・I・バーナードは、次のような主旨を述べている。

・・・人は「公式組織としての側面」と「非公式組織」としての側面を合わせってもっている。つまり、会社員として公的な動機や心理の側面と、個人としての私的な動機や心理の側面という相対立する2つの側面である。「経営者の役割」はこの相対立する2つの側面を調和させることにある・・・・、と。

日本もここにきて、「働き方改革」が声高に叫ばれている。この改革を通して従業員一人一人が真に豊かになり、高い幸福感を持てるように、経営者の役割を改めて考え直す時期に来ているのではないだろうか。

コンサルタント 小田哲(おだ あきら)

株式会社日本能率協会コンサルティング

ラーニングコンサルティング事業本部

センター長/チーフ・コンサルタント

事業開発ユニット

ISEセンター センター長

チーフ・コンサルタント 認定人間工学専門家

1990年 日本能率協会コンサルティング(JMAC)に入社。以降、IE(インダストリアル・エンジニアリング)を専門に企業や団体の生産性向上、コスト・ダウン活動などに取り組んでいる。また日本の労働人口減少、職場の高齢化に危機感を覚え、2000年ごろより人間工学(エルゴノミクス)の導入と普及活動にも取り組む。インダストリアル・エンジニアリング、エルゴノミクスを中心に、日本人間工学会の認定人間工学専門家、MOSTインストラ クター(標準時間設定)としても活躍している。