イノベーションに取り組む日本の姿勢とは

イノベーションに取り組む日本の姿勢とは

人口が減少し、経済の停滞に苦しむ日本が持続可能な社会を創っていくためには、経営資源を効率化してイノベーションに取り組む姿勢が欠かせない。企業においても、オープンイノベーションを重視した研究開発拠点の開設が相次いでいる。今回は、日本のイノベーションを取り巻く環境について考察する。

イノベーションの脱・自前主義が迫られる日本企業

イノベーションは企業の競争力に大きく関わるだけに、従来企業が自前主義で取り組んできたのは当然の選択ともいえる。ではなぜ自前主義を捨てなければならないのか。これまでのイノベーション創出の変遷を見ていこう。

エジソンやベルが活躍した1900年代前後では、個人の研究成果を大企業が買い取り、ビジネスに仕立てる流れが一般的だった。しかし、1980年代になると、顧客ニーズの多様化、製品サイクルの短期化、グローバル展開による競争構造の変化により、基礎研究から製品開発までを自社内で行う自前主義では対応しきれなくなった。

そのためアメリカでは急速に自前主義が衰え、イノベーションの場が大企業中心から大学とベンチャー企業中心にシフトしてきた。大学が研究したシーズをベンチャー企業が産業化し、そのなかから見どころがありそうなものを大企業が取り込んで製品化する垂直連携の形態だ。

アメリカの通信大手AT&Tのベル研究所の研究開発機能を継承したセント・テクノロジーは内部資源に依存した結果、シスコシステムズに追い越されてしまった。シスコシステムズはスタートアップへの出資やM&A、協業関係を積極的に築くといった方法で外部資源を活用し、自社内に研究拠点を持たずに新技術の開発やマーケット獲得に成功した。

さらに1990年代以降はインターネットが飛躍的に発展したことにより競争構造が激変する。需要が供給を下回るようになり、製品寿命も短くなり、どんなに良い商品でも共感できるものでなければ買ってもらえなくなった。どのような商品であれば市場を作れるのかが不透明な時代となり、この状況下で商品開発を行うためには、研究開発のコストを抑えつつスピードを高める必要が出てきた。

そのため大企業が同じバリューチェーンの企業や大学・公的機関と組む垂直連携のモデルでは、長期的に利益を出し続けることがいよいよ困難になった。アメリカの経営学者ヘンリー・チェスブローが「オープンイノベーション」を提唱したのもこの時代だ。

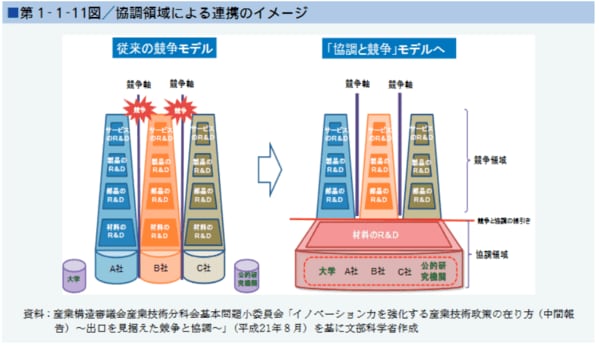

オープンイノベーションの特徴は、「シーズを競合他社と共有する」「企業の研究するアイデアを発展させ企業外部に提供する」という点だ。とはいってもすべての技術やノウハウをオープンにするのではなく、コア技術は内部にとどめ、自社のみではビジネスが行えない技術をオープンにするスタンスが求められる。こうして自社の技術を活用して世界で商品化を図り、最終的にはエコシステムを形成していくのがオープンイノベーションの目指す姿だ。

協調領域による連携のイメージ(画像:文部科学省 平成29年版科学技術白書 第1部 第1章 なぜ今、オープンイノベーションなのか)

協調領域による連携のイメージ(画像:文部科学省 平成29年版科学技術白書 第1部 第1章 なぜ今、オープンイノベーションなのか)拡大画像表示

オープンイノベーション重視の研究開発拠点が増加

日本では垂直連携が多く、オープンイノベーションの活動実施率は低く、特に起業家・スタートアップとのオープンイノベーションが進んでいないとされている。

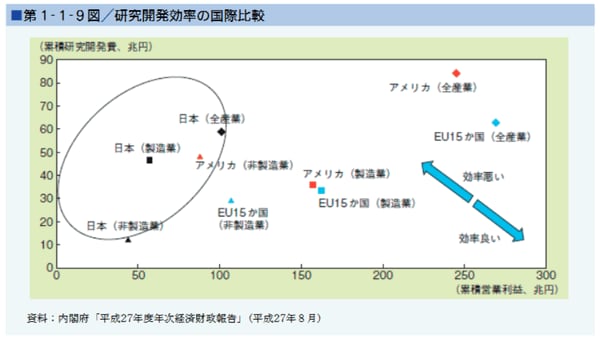

内閣府の「平成27年度年次経済財政報告」によると、研究開発効率は、アメリカ、EU15カ国と比較して非常に低い。ベンチャー企業との協業が不足しているということが指摘されている。日本ではベンチャー企業よりも歴史ある中堅企業と連携する傾向が根強く、また、大企業からスピンオフして起業し、連携する事例もアメリカと比較して少ない。

研究開発効率の国際比較(画像:文部科学省 平成29年版科学技術白書 第1部 第1章 なぜ今、オープンイノベーションなのか)

研究開発効率の国際比較(画像:文部科学省 平成29年版科学技術白書 第1部 第1章 なぜ今、オープンイノベーションなのか)拡大画像表示

昨今では日本企業の成長が停滞している。中国、アメリカでは、2000年から2017年で時価総額上位企業の顔ぶれが様変わりした。中国では2000年の1位がペトロチャイナ、2位が中国商工銀行だったのに対し、2017年の1位はアリババ、2位はテンセント。アメリカでは2000年の1位はマイクロソフト、2位はゼネラル・エレクトリックで、2017年の1位はアップル、2位はグーグルとなっており、それぞれ成長力著しい企業が上位にランクインしている。それに対して日本では上位3社トヨタ自動車、NTT、NTTドコモは2000年と顔ぶれがまったく変わらない。新しい企業の成長を促し経済を活性化させるには、既存の枠組みの中で規模と効率を追求するのではなく、既存の枠組みを超えて社会をアップデートすることが求められる。

日本が抱える課題を解決するべく、昨今ではオープンイノベーションを重視した研究開発施設を設立する企業が増えている。その一例を紹介しよう。

●島津製作所

2019年6月に医薬分野の研究開発拠点「ヘルスケアR&Dセンター」を設立した。島津製作所は中期経営計画において、ヘルスケア分野を最重点分野と位置付けており、計測と医療の融合による新事業を創出し、特色ある新製品開発を強化するとしている。その足掛かりとして、オープンイノベーションを促進するべく約93億円を投資して設立した。

ヘルスケアR&Dセンターは、京都市にある本社三条工場の敷地内にあり、地上4階建ての1階部分は、大学や他社と協業するフロアになっており、ノーベル賞を受賞した田中紘一シニアフェローの研究室も入る。新拠点により、がんの早期発見や認知症の原因を探る技術開発を進め、早期の事業化を目指している。

●富士フイルムホールディングス

2014年に同社が設立した「Open Innovation Hub」ではパートナー企業向けに自社の技術を外部へ提供する取り組みを行っている。富士フイルムグループが開発した優れた材料や基盤技術をパートナー企業に提案し、他社の課題やアイデアを自社技術と積極的に結びつけている。

富士フイルムのかつての主力製品であるカラーフィルムは、非常に高度な技術が必要だ。カラーフィルム開発で培った粒子形成やナノ分散等の世界トップレベルの技術と、それらを活用した材料・製品・サービスを外部の企業に提供し、新たな価値を「共創」することを目的としている。

オープンイノベーションのマッチング促進を目的とした企業も出てきた。epiST(エピスト)では、企業のニーズを把握して適切なマッチングを行うとともに、アクセラレーターとして大学や研究者発のスタートアップへの投資を開始。ベンチャーとの連携が不足していると指摘される日本において、「産学連携支援事業」とのシナジーによって投資先の発展をサポートする「投資育成事業」でオープンイノベーションを促進している。

オープンイノベーション取り組み例

実際に、成果を生み出しているオープンイノベーション事例も出てきている。2019年3月には内閣府による第1回日本オープンイノベーション大賞の授賞式が行われた。受賞した事例のなかからベンチャー企業へのスピンアウトや企業の水平連携の事例を紹介しよう。

●ミツバチプロダクツ

パナソニックからのスピンアウト事例だ。パナソニックで市場規模が小さいという理由でお蔵入りしたホットチョコレート事業を社外事業として独立させた。パナソニックのスチーム技術をベースにホットチョコレート機器・サービスを独自開発。他社との連携も独自の判断で行っている。パナソニック側もスピンアウトを支援するなかでチャレンジ文化が生まれる効果があった。

●基礎研究段階の産学共創

中外製薬、大塚製薬という創薬分野の企業とダイキン工業の情報分野の企業が、大阪大学と基礎研究から応用研究までシームレスに連携し、新たな価値の創出に取り組む。大阪大学が研究活動費の提供を受けることで、長期的な基礎研究を安定的に推進する仕組みを確立した。

●スマート治療室SCOT

自動車部品製造における世界トップレベルの自動化技術を治療室に導入し、医療機器をIoT化するためのプラットフォームを構築する。手術を映像で記録するほか、手術のナビゲーションや高精度な手術に必要な情報・画像の提供により、治療効果の向上とリスク低減を目指す。これまで34例の導入実績があり、AI搭載の高機能版が東京女子医大に導入される予定だ。知財戦略を明確化し、「知財合意書」をもとに自動車部品メーカー、医療機器メーカー11社5大学が連携し、シームレスな開発を実現した。

日本企業は社会をアップデートできるか

日本オープンイノベーション大賞での受賞事例を3つ紹介したが、これらの事例からオープンイノベーションを実現するヒントが見えてくる。

ひとつはミツバチプロダクツの事例や富士フイルムのOpen Innovation Hubの取り組みのように、市場化されなかった事業や、製品開発を支える基盤の技術をパートナー企業と共有する必要性だ。これらが一般的に流通するようになれば、イノベーションが活性化するだろう。今後の脱バリューチェーンが求められる。

もうひとつは企業が水平連携するための仕組みの確立だ。スマート治療室SCOTのように知財戦略を練ること、基礎研究段階の産学共創の事例のように大学の研究活動費を民間企業が提供する、といった方策が参考になるだろう。

前述したように、研究開発拠点が増え、ロールモデルと成り得る施策は少しずつ芽が出始めている日本。それらを上手く取り込み、日本の社会を大きくアップデートするイノベーションが今後生まれてくるのか、これからが正念場だ。