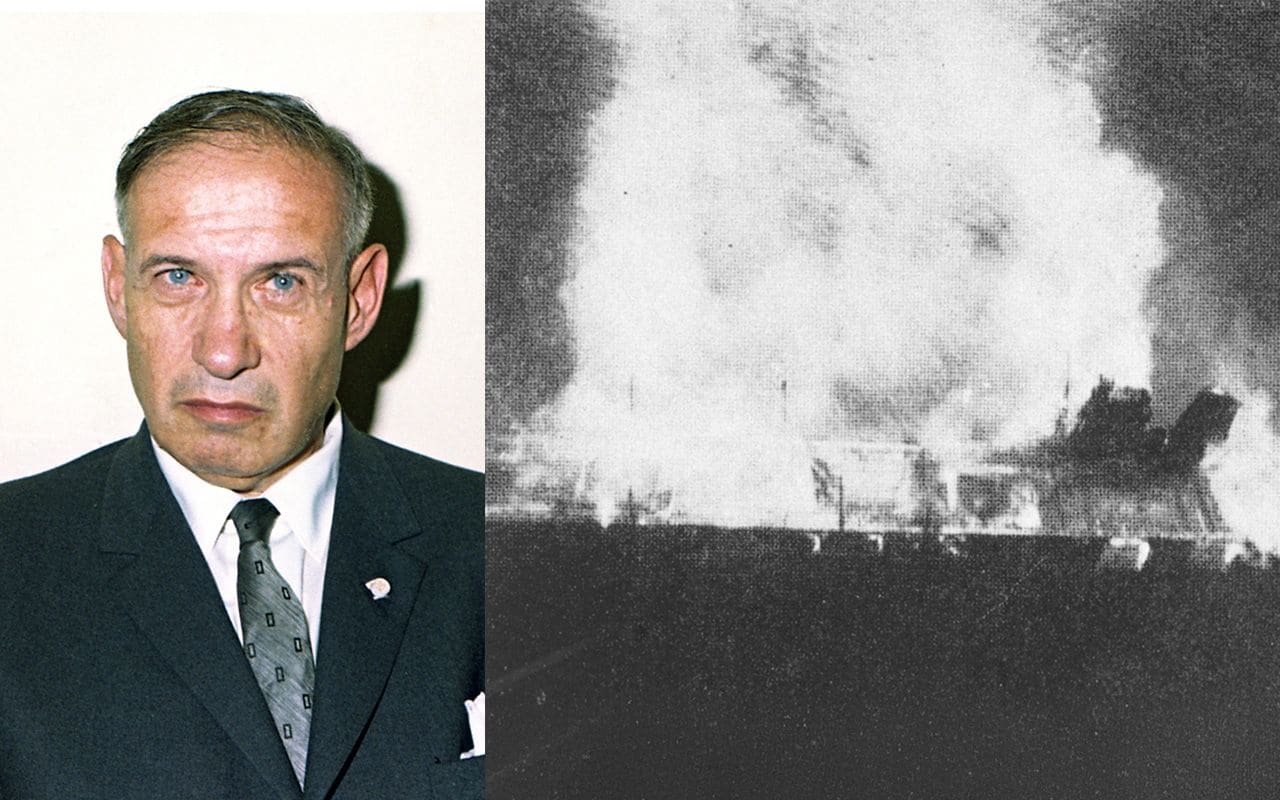

1942年のミッドウェー海戦で沈没する直前の空母「飛龍」(右)。『失敗の本質』では、この戦いが大東亜戦争のターニングポイントとなったと指摘されている。

1942年のミッドウェー海戦で沈没する直前の空母「飛龍」(右)。『失敗の本質』では、この戦いが大東亜戦争のターニングポイントとなったと指摘されている。写真提供:共同通信社

『マネジメント』(ダイヤモンド社)をはじめ、2005年に亡くなるまでに、39冊に及ぶ本を著し、多くの日本の経営者に影響を与えた経営学の巨人ドラッカー。本連載ではドラッカー学会共同代表の井坂康志氏が、変化の早い時代にこそ大切にしたいドラッカーが説いた「不易」の思考を、将来の「イノベーション」につなげる視点で解説する。

失敗を恐れる空気が広がれば、人は挑戦を避け、組織は静かに停滞していく。今、求められているのは、強みに目を向け、失敗から学ぶ勇気だ。ドラッカーの提言は、変革への道を照らすものとなり得るのか?

なぜ挑戦できなくなったのか

「また新しい挑戦をして、失敗するわけにはいかない」

「下手に動いて評価を下げられるくらいなら、現状維持が賢明だ」

組織にこのような空気が蔓延しているなら、それは危険な兆候だ。

変化への挑戦をためらう組織に未来はないことくらい誰もが頭では理解している。だが、一度染み付いた「失敗を恐れる文化」の呪縛は強力だ。挑戦する人材は育たず、組織は静かに萎縮し、人事評価は減点主義となる。そしていつしか、誰もが「失敗しないこと」を目的に行動するようになる。

この病理は、現代特有のものではない。半世紀以上前、国家の存亡を懸けた戦いに敗れた旧日本軍という巨大組織が、まさにこの病によって自壊した。名著『失敗の本質』(戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎著/中央公論新社)は、彼らが一度や二度の戦術的失敗で敗れたのではないことを、組織論の観点から冷徹に解き明かしている。

彼らは、失敗から学ぶことを組織的に拒絶し(もしくは禁じ)、同じ過ちを繰り返す「学習しない組織」であったがゆえに、必敗の構造を確立するに至ったのだ。

この旧日本軍の体質を現代企業が抱える問題と重ね合わせ、20世紀の経営思想家ドラッカーの英知を補助線にしながら、「学習する組織」へと変革する道筋を探りたい。キーワードは、「強み」、そしてそこにあえて目を向ける「勇気」である。