『源氏物語』への愛

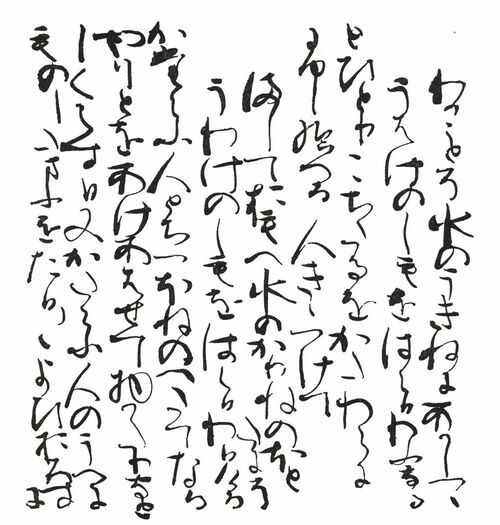

菅原孝標女の更級日記の御物本(藤原定家筆)の複製で、定家晩年のもの

菅原孝標女の更級日記の御物本(藤原定家筆)の複製で、定家晩年のもの

菅原孝標女は寛仁元年(1017)、数えで10歳の時、上総介となった父・孝標の任国である上総国(千葉県中央部)に、父、継母、姉らと共に下向した。

『更級日記』によれば、菅原孝標女は上総国で、継母や姉が色々な物語や光源氏などについて話すのを聞いているうちに、「都にある物語を読んでみたい」と強く思うようになったという。

寛仁4年(1020)、父・孝標の任期が終わり、菅原孝標女たちは12月に帰京した。

同年、継母は孝標との仲が上手くいかなくなり、家を去っている。

治安元年(1021)、『源氏物語』50余巻をはじめ大量の物語を、「おば」なる人から貰い、菅原孝標女は夢中で読みふけった。

『源氏物語』を誰にも邪魔されず、几帳のなかでうつ伏すようにして、一冊一冊取り出して読むのは、「后の位も何にかはせむ(后の位など比べ物にもならない)」ほどに楽しかったという。

その頃の菅原孝標女は、光源氏に愛された夕顔や、薫大将に愛された浮舟に心惹かれ、年頃になれば二人のようになれると信じていた。

また、読経など仏道の勤めを心掛けることもなく、「大変に身分が高く、容姿も物語に出てくる光源氏のような男性を、年に一回でもいいから通って貰えるようにし、私は浮舟の女君のように、山里にひっそりと隠し住まわされて、花、紅葉、月、雪を眺めながら、心細い思いで暮らし、折節ごとに素晴らしい手紙などが届けられるのを、待ち受けて拝見するようになりたい」などと思い続けていたと、『更級日記』に綴られている。