日本企業にとって、喫緊の課題であるDX推進。既存の枠組みや仕事の仕方などをドラスティックに変革することになるため、「再び会社を起こすくらいの大きなインパクトだ」と捉える向きも多いようです。また、海外の先進事例とのギャップを前に、議論が進まなくなる、ということも・・・。

そうした中で、「日本企業には、日本企業にフィットしたDXの進め方があるのではないか?」という仮説のもと、一つの解として挙げたのが、CXトランスフォーメーションとその実践です。

このことを、第1回の「変革が苦手な日本企業がDX実現のためにすべきこと」の中で紹介し、さらに第2回「構想フェーズで終わらせない。CXを実現する9つの定石」では、変革の動きに周囲をどう巻き込んでいくか、気を付けたい事柄は何か、といったことをお示ししました。

連載の最終回となる今回は、CXトランスフォーメーションによるDXを推進するにあたって、その中心になる人材に求められる素養である「UXインテリジェンス」について解説します。

これによって、企業の将来を賭けたDXを現実にするために不可欠な人材像の解像度を高める一助になれば、と考えます。

DXにおいてUX視点が重視される背景

まず、DXを進めるにあたって、なぜUX(User Experience)が重要なのか、私たちの生活の5つの大きな変化を整理しながら押さえておきましょう。

1.スマートデバイスの急速な普及

今やスマートフォンを持たない状態を想像することすら難しくなっていますが、「令和3年情報通信白書」 (総務省)によると、「世界のIoTデバイスの台数は2023年に340億台に到達する」と見通されているとのこと。

こうしたスマートデバイスの普及により、ショッピングや食生活、ワークスタイルでもデジタルとリアルの融合が加速しているのは周知の通りです。特にこの数年、コロナ禍によって非接触・非対面でのサービスを求めるニーズは高まり、そのことが以前からあったデジタルサービスの普及をも後押ししています。

2.行動データが大量に授受できる環境が整う

1で示したように、環境が整うことで、人々の行動データの取得はこれまでとは比べ物にならないほど容易になります。例えば、「あるユーザーがどのような状況にあり、どのような過ごし方をしているか」といった情報を、デジタルサービスを提供する企業は簡単に得られるようになっている、というわけです。これは、企業にとって、顧客の解像度を高める機会になっている、とも言えます。

3.できる価値提供が変わる

顧客の解像度が高まることで、企業は、今はできないような価値提供が理論的には可能になっています。現状でも、「コンビニである商品を購入した」という事実をもとに、追加購入や来店促進等を目的としたクーポンを提供することはできますが、より詳細なアプローチも可能になる、というわけです。

例えば、その顧客がよく来店している曜日や時間帯のデータから次の来店タイミングを予想し、当日の天気が悪天候の場合は、商品のクーポンとともに宅配サービスをお勧めする、といった体験を提供できるのです。

4.製品販売だけでは行動データは不十分、体験提供が必須に

3で述べたような価値提供をより洗練させるには、より詳細なデータが必要になります。そのデータを取得するためには、企業は新しい体験や、価値のある体験を提供する必要があるでしょう。

5.「よいUX→行動データがたまる→よいUX」のループが競争原理になり、UXが良くないとデータもたまらず競争力が落ちることも・・・

「質の高いUXを提供することで顧客が購買やサービス利用をし、それによって行動データが蓄積され、それを用いてさらに質の高いUXが提供できるようになる」というのは理想的な姿だと言えます。今後はこれをループ化できるかが競争力の高低に関わることになるでしょう。

質の良くないUXしか提供できない企業にはデータが蓄積されず、顧客の希望も把握できないので競争力がさらに劣後してしまう、というわけです。

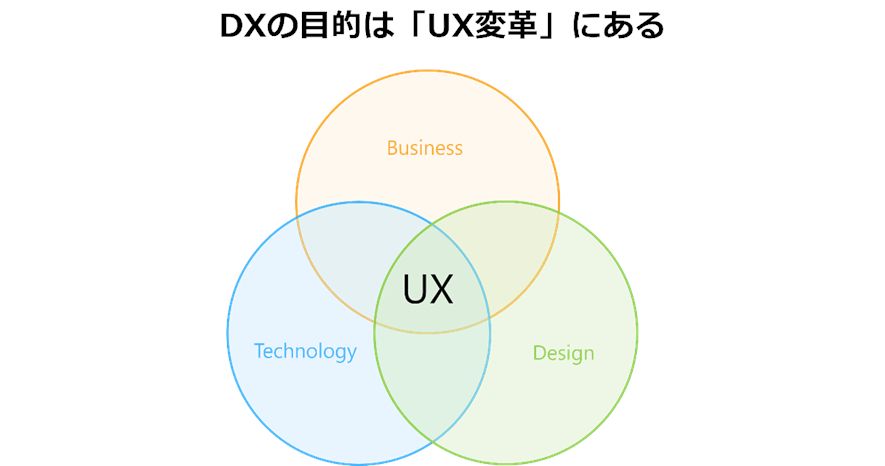

このように、ビジネスとテクノロジーと行動デザインの重なるところがUXだとするならば、今日の企業が取り組もうとしているDXの目的は「UX変革」、つまり、ユーザーの体験を劇的に良くする取り組みである、とも考えられます。

モノ売りからサービス主体のビジネスへの変化

UX起点でDXを進めるとなった場合、まず取り組むべきなのが「サービス化へのシフト」です。つまり、「企業がモノを作って、それを顧客が買う」というモノ主体のビジネスモデルから、「購買前(製造・販売)から購買、購買後という一連の流れにおいて、顧客と企業がずっとつながって価値共創をする」というサービス主体のビジネスモデルへとシフトする、ということです。これは企業にとって、かなり大きな変革になると想像します。

ここで重要なのが、前述の5で示した「よいUX→行動データがたまる→よいUX」のループをいかにして実現するか、です。

「顧客に良質な体験を企業が提供していく際、それぞれの接点でどういった体験を作っていくか」が重要な検討項目であることは間違いないのですが、企業は多種多様な接点を持ってもいます。その各接点でデジタルを使ってデータを蓄積したり、取得できたりする状況がある中で、企業側がそのデータからインサイトを得て、より良い体験作りを顧客に還元する、というデータとUXの好循環を作れるか? これが、DXの重要なポイントだと言えます。

加えて、下の図のように、実店舗という顧客との接点で、「店舗でこんな困りごとがあるから改善しよう」という意見が出てくるかもしれませんし、デジタルの接点を介して、「アプリの使い勝手でペインポイントが見つかったから改善しよう」という対処が求められることも考えられます。

店舗やアプリなど、それぞれの接点を包括して「ブランドあるいは企業そのもの」と考えているユーザーにとってのUXを向上させるには、オペレーションにも変化が必要になりそうです。

つまり、顧客とつながることが常態化した時代には、組織レベルのUXケイパビリティが重要になるというわけです。

組織におけるUXケイパビリティを明らかにするために

前述した通り、データやテクノロジーをうまく活用してUXをより良くブラッシュアップしていく能力が必要になるとするなら、当然ながら、組織にはその能力が備わった人が必要になります。

そこで問題になるのが、「そんなことができる人材が社内にいるのか?」ということでしょう。

そもそも、これまでUXを起点に施策を展開したり、事業を考えることがなかったのなら、社内にどんな人材が埋もれているか、もしくは、社内に本当に適切な人材がいるのか、判断することは難しいはず。

そのため、UXケイパビリティを明らかにするためにアセスメントをして、組織全体はもちろん、一人一人のUXに関するスキルを現状把握することが企業には求められます。

この連載の第1回でも触れましたが、UXにしても、それを行うにはリサーチスキルやそれを具体的なソリューションや顧客体験の形に落としていくUX/UIデザインなど、多岐にわたるスキルが欠かせません。以下の図は参考例ですが、そうだとしても「多くのスキルが必要だ」と分かるでしょう。

上記に加え、個人レベルのスキルセットを把握した上で、組織としてどのくらいのケイパビリティがあり、望ましい姿に対してどのくらいのギャップがあるのか、そのギャップを埋めるためにどのような取り組みをすればいいのか、ということも検討し、実行していく必要があります。

こうした人材育成については、コーポレート部門、特に人事部の担当領域になるかと思いますが、過去に例のない事柄であるため、進め方やプログラムの設計をどうすればいいのか、悩まれることになると想像します。

最近では、DX人材を育成するためのプログラムを外部の協力会社と協働して組む、というケースも出始めているので、そういったパートナーを見つけるのも選択肢になるでしょう。

その際には、どのようなステップで求める人材を探し当て、育成、採用していくのか、といったことだけでなく、そのサポートを“卒業”するにあたってのシナリオはどう考えているか、といったことも選定基準とし、パートナー企業を選ばれるのをお勧めします。