長生きするにはカネが必要だ。ならば「偉人に学ぶしかない」

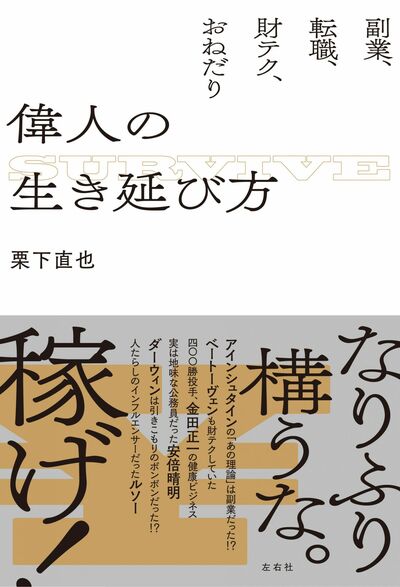

『偉人の生き延び方 副業、転職、財テク、おねだり』

『偉人の生き延び方 副業、転職、財テク、おねだり』著者:栗下 直也

出版社:左右社

発売日:2025年1月31日

価格:1,980円(税込)

【概要】

先の見えない時代というが、仕事なんてやめてもいいし、金が足りなきゃなんでもやればいいし、働かずに金をもらったっていい。偉人たちだって、なりふり構わず金策に奔走していた! 生き延びる勇気がわいてくる、古今東西評伝アンソロジー。

芥川龍之介の止まらないワガママに見るサバイバルの極意

身も蓋もない言葉で本書は始まる。人生100年時代。長生きするにはカネが必要だ。しかし、国や会社がどうにかしてくれる時代は過ぎ去った。そもそもどうにかしてくれたのは、長い歴史の中でみれば一瞬のこと。ではどうしたらいいか、「偉人に学ぶしかない」と狼煙を上げるのだ。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉がある。これも名言だが、ゲーテは言ってない。言ったのは鉄血宰相の異名を持つドイツの宰相ビスマルク(1815~1898年)。「偉人に学ぶしかない」というのは、「偉人の副業、転職、財テク、おねだりの歴史に学ぶ」ということらしい。

国内外21人の生き延び方を紹介する。トップバッターは芥川龍之介(1892~1927年)。芥川は作家ではなく、大学教授になろうと考えていた。帝大の英文科を2番の成績で卒業するも、首席の人間が教授にへつらう腰巾着ぶりをみてアホらしくなり、小説を書きながら海軍機関学校の英語教官を務める道を選ぶ。

が、文士との二足のわらじが嫌、授業があろうがなかろうが毎日横須賀に通わなければならないのが嫌、軍拡で生徒数が増え、そうなったら忙しくなるので嫌、と嫌々尽くし。転職しようと、大阪毎日新聞(大毎)と慶應義塾に二股をかけ、先に決まった大阪毎日新聞に入社する。

なんだかこの転職騒動、ワガママと贅沢の掛け合わせで、ちっとも我々の参考になりそうもないが、芥川のワガママが止まらないのは相変わらず。大毎の海外視察員として中国に派遣されるも、1カ月経っても2カ月経っても原稿は届かない。

芥川の頼みを聞いて、彼の入社を世話した文芸部長は憔悴する。芥川にはそもそも原稿を書く気がなかった。不倫関係にあった女性から逃亡したかっただけ、らしいのだ。

大毎からお給料をもらいながら大毎の原稿は書かず、中央公論や新潮社には定期的に原稿を寄せていたというのだから、芥川クン、あなたの性根は一体どうなってるの?

でも著者の栗田氏はそこにサバイバルの極意を見る。「芥川の才人ですら、仕事に困ったら(いえ、困ってませんって)、恥も外聞もかなぐり捨てて(捨ててるのは羞恥心ですって)、泣きついているわけだから(泣きつかれても困ります)」。

と、まあこんな風に、この本の楽しさは、著者の栗田氏に筆を通して、「偉人」とお喋りしてしまうこと。栗田さんの書きぶり、なんだかこちらをそそのかしてくるのだ。

ディケンズやシェークスピアより著作権料を稼いだチャーチル

この本の中で最も稼いだのは、ウィンストン・チャーチル(1874~1965年)かもしれない。彼はディケンズよりもシェークスピアよりも多くの文章を書いたとされる。晩年に書いた『第二次世界大戦』の著作権料は、現在の日本円にすると60億円を超えるという。

チャーチルの父は貴族の三男坊。当時の相続は長子総取りだったため、政治家として活躍したチャーチルパパに相続遺産はなく、その子であるチャーチルも自分で稼ぐしかなかった。

19~20世紀初めに材を採った小説や映像に、遺産や就活としての結婚話が多く出てくるのは(とりわけジェーン・オースティン!)、男にとっても女にとっても、それが切実な“生活費”の問題だったからだ。

ちなみにオックスフォード郊外にあるチャーチルの実家(祖父の屋敷)は、現在の台東区より少し狭いくらいの面積だったとか(ワオ!)。

チャーチルは、最初は軍人になった。文才があったのだろう、とりわけ危険なところに転地願いを出し、危険も顧みず臨場感あふれるレポートを書いて稼ぎまくった。「世が世ならば軍人YouTuberになっていたかもしれない」と栗下さんは書く。

チャーチルの場合、首相にまでなっているのだから政治家が本業なのだろう。しかしノーベル文学賞まで獲った執筆業を、副業と呼ぶのも、はばかられる。最大の景気浮揚策は戦争と言われるが、ボーア戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦と、「戦争の世紀」と呼ばれる20世紀はチャーチルに富をもたらしたのだ。

「エンゲルス、いい奴過ぎてちょっと怖い」

最後に、「マルクスとエンゲルス」とセット扱いされているエンゲルス(1820~1895年)の、感服せずにはいられない天晴れぶりも書いておきたい。

10代のころ母にゲーテの本をねだったエンゲルス(1818~1883年)が、マルクスと出会ったのは、彼が父の命で「エルメン・エンゲルス商会」がマンチェスターに持つ紡績工場に向かう途中だった。エンゲルスはマンチェスターで働き始めるが、労働者の置かれた過酷な環境が気になり始める。

調べて『イギリスにおける労働者階級の状態』という本にまとめ上げる。自分が搾取する側の人間であったにもかかわらず、エンゲルスは義憤に駆られ、再会したマルクスと共産党宣言を共同で起草、1848年のドイツの三月革命に身を投じる。

革命が失敗に終わった後、エンゲルスは絶縁状態だった父に詫びをいれ、再び実業の世界に戻る。マルクスの頭脳を生活苦で浪費させてはならない。マルクスを経済的に支えるためだった。

エンゲルスはせっせと仕送りしてマルクス一家の生活を支える。熟練の労働者の平均年収が72ポンドだった頃に、残っている手紙などの資料から計算して平均すると、年に115ポンドは送っていたという。突発的なおねだりを加えれば、もっと多額だったはず。

エンゲルスはマルクスに生活費を送り、ワインが飲みたいと言われれば木箱で送り、マルクスが引き受けた原稿を書けないときは代わって書き、マルクスが家政婦との間に作った子を押しつけると、黙って引き取って育て、自分が死ぬ間際に、マルクスの娘の一人に「きみの父さんの子だよ」、つまり君たち姉妹の異母きょうだいだよ、と伝える。

マルクスが生前に出した『資本論』は第1部のみ。暗号にしか見えないクセ字の原稿を整理して、第3部まで刊行したのも編集者エンゲルスあってのことだった。栗下さんの感想はこう。「エンゲルス、いい奴過ぎてちょっと怖い」。

本書から飛び出して少しだけ付記すれば、エンゲルスが実業の世界から足を洗った日の情景が、一幅の絵のように美しい。マルクスの末娘が書いている。――〈「これでおしまい」と快活に言って事務所に出かけたエンゲルスおじさんは、数時間後、戻ってきました。

玄関でおじさんを待っていると、家の前にあったちょっとした原っぱを、ステッキを振り回しながら我が家に近づいてきます。歌を口ずさみ、満面の笑みを湛えていました。それから私たちはお祝いの食卓につき、シャンペンを飲み、幸せでした。今でもその時のことを思うと、涙がこぼれます〉――

友情とはどんなものか。ユング学で知られる河合隼雄さんがスイス留学時代に聞いたことだと前置きして、エッセイにこう書いていた。友が夜中に車でやって来て、トランクの後ろに積んだ死体を埋めようとしたとき、何も聞かず、黙って一緒に穴を掘ること。

これを目にした時、私に手伝う人はいるけれど、私を手伝ってくれる人はいないな、と思った。淋しい人生だ。

「献身」ということを思う。エンゲルスがマルクスにしてやったような純な境地には一生至らないだろうが、天晴れな人々を讃えることは、一生やっていきたいと思ったのだった。

※栗下直也氏自身による、同著の解説はこちら

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/86312

※「概要」は出版社公式サイトほかから抜粋。