京都に長く住んでいると、観光のピーク時にいきなり来て、「穴場、知ってるんでしょ。教えてよ」と案内を頼んでくる知人が少なくない。ご存知の通り、京都はどこも逃げ場のないオーバーツーリズム状態。とはいえ、プライドにかけて、情緒も京都らしさもない辺鄙な場所には連れていけない。そんな時に私が迷わず向かう、切り札的な場所がある。泉涌寺だ。

京都駅からも祇園からもクルマで10分。深山幽谷の静けさ

泉涌寺道を登ったところにある「総門」。その先は、深山幽谷の趣が漂う

泉涌寺道を登ったところにある「総門」。その先は、深山幽谷の趣が漂う

東山三十六峯の月輪山のふもとに佇む泉涌寺は、京都駅からもタクシーで10分。中心地のロケーションながら、長いアプローチを経て総門に入るや、あたりは鬱蒼とした木々に覆われ、一気に深山幽谷の別世界の気配が漂う。誰を案内しても、その穴場感に驚かれて「一取った」となる。

大門は重要文化財。ここから玉砂利の「降り参道」を歩いてゆくと、正面が仏殿

大門は重要文化財。ここから玉砂利の「降り参道」を歩いてゆくと、正面が仏殿

仏殿

仏殿

仏殿には、運慶作と伝わる釈迦・阿弥陀・弥勒の三尊が

仏殿には、運慶作と伝わる釈迦・阿弥陀・弥勒の三尊が

長く非公開だった皇室ゆかりの「御寺(みてら)」

泉涌寺は、真言宗泉涌寺派の総本山。天長年間(824〜834)に弘法大師が草庵を営んだのがその起源といわれ、中世以来、皇族の菩提所となってきた。39もの陵墓があり、皇室とのゆかりは格別に深い。京都人はこの寺を誇りをこめて「御寺(みてら)」と尊称する。

総門内の参道両側をはじめ、山内一円には塔頭寺院が数多く建ちならんでいる。玉砂利が敷かれた境内は大門、仏殿、舎利殿を配した中心伽藍と、天智天皇、光仁天皇、そして桓武天皇以降の天皇・皇族方をお祀りする霊明殿と御座所がある。

釈迦の歯が安置されている舎利殿は、京都御所の建物を移築改装したもの

釈迦の歯が安置されている舎利殿は、京都御所の建物を移築改装したもの

年中混雑しないのは、やんごとない由緒だけでなく、境内に土産物屋や飲食店の類はなく、厳かな空気が守られているから。そして、スケールの大きさ。参道から境内を巡るにはハイキング級の歩数は覚悟したい。(入り口に、電動スクーターのステーションもある)

明治天皇が育った部屋を移築した「御座所」は、今も皇族が憩う、やんごとなき空間

境内にある39もの陵墓といい、京都御所の建物の移築の舎利殿といい、泉涌寺の建物は皇室とのつながりを強く感じさせる。中でも「御座所」は、皇室関係者のお墓参りの際に使われる現役の休憩所だ。

御座所のお庭の、ロイヤルな眺め。春は新緑、秋は紅葉が絶景

御座所のお庭の、ロイヤルな眺め。春は新緑、秋は紅葉が絶景

明治15年(1882年)に霊明殿、書院などを焼失したさい、明治天皇が御所の皇后宮の建物をここに移した。幼い頃の明治天皇が駆け回っておられた空間でもあり、宮廷文化を偲ばせる意匠がやんごとない。お庭からは、春は新緑、秋は紅葉を楽しめる。

世界三代美女にご対面。香木で彫られた?楊貴妃観音に、男も女も、美人祈願

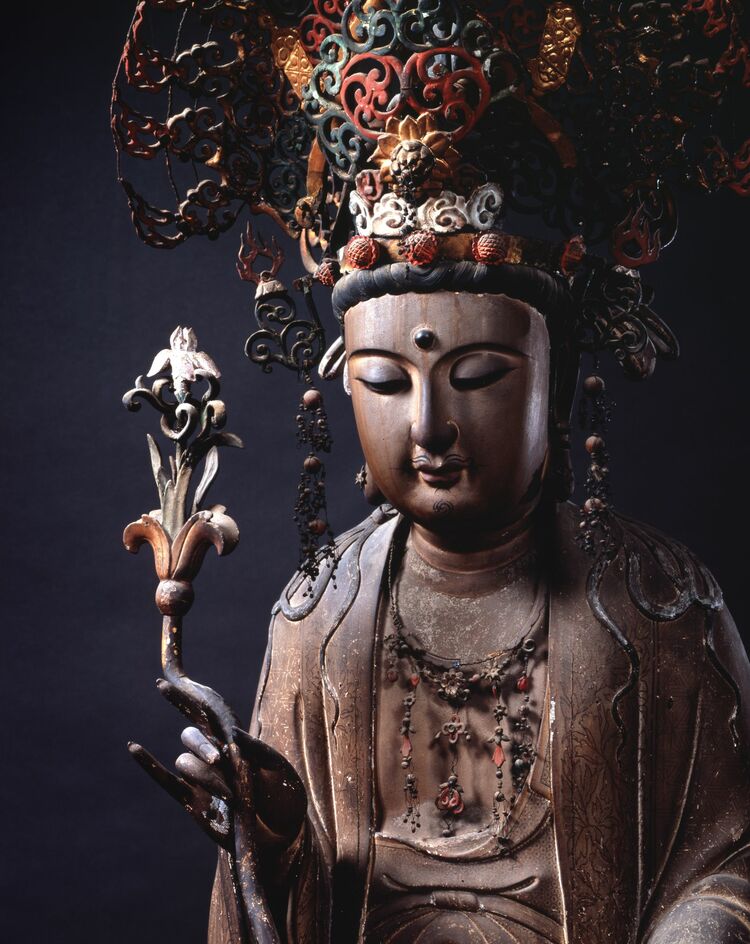

美仏マニアにとっては、泉涌寺といえば「楊貴妃観音」だろう。

世界三大美女をモデルにしたと言われる「楊貴妃観音」。顔立ちや宝冠の装飾が非常に美しい

世界三大美女をモデルにしたと言われる「楊貴妃観音」。顔立ちや宝冠の装飾が非常に美しい

1230年、中国に渡った湛海(たんかい)がもたらした仏像で、昭和31年までは100年に一度しか見ることができない秘仏だった。白檀で彫刻されていると言われ、煌びやかな冠をつけたお姿は、香り立つように艶かしい。ご利益は、ずばり「美人祈願」だが、昨今では、美への願いは老若男女を問わない。

広い境内で「七福神巡り」もできる。塔頭は個性派ぞろい

泉涌寺の境内で、七福神巡りができることをご存じだろうか?

「泉山七福神巡り」は、塔頭それぞれが祀っている福禄寿・弁財天・恵比須神・布袋尊・大黒天・毘沙門天・寿老人の七福神、番外で愛染明王・楊貴妃観音を加えた九福神をめぐる。全国各地に七福神めぐりは数あるが、泉涌寺の「泉山七福神巡り」はその最初だそうだ。

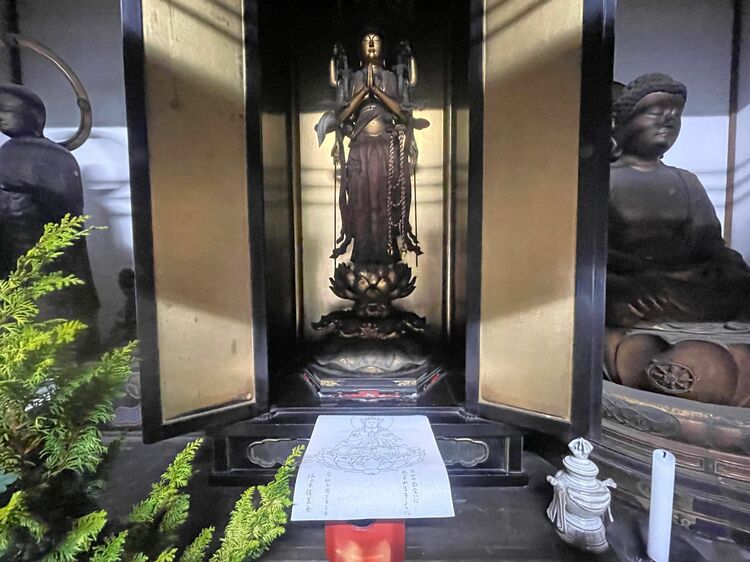

塔頭の一つ「法音院」は、七福神の「寿老人」を祀る

塔頭の一つ「法音院」は、七福神の「寿老人」を祀る

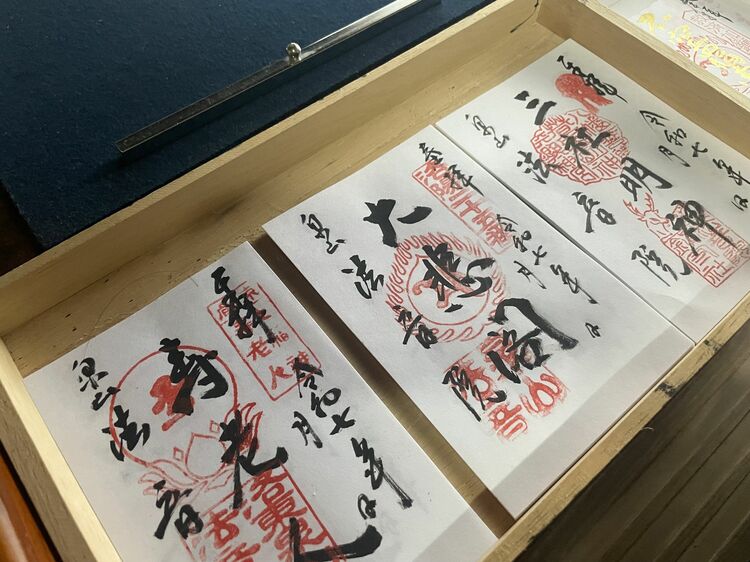

御朱印は、もちろん手書き

御朱印は、もちろん手書き

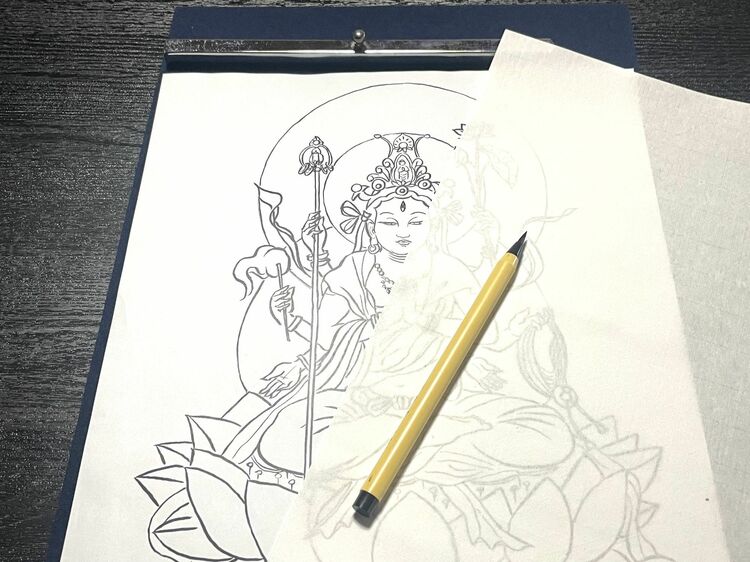

個性的な塔頭の一つに、ユニークな「写仏体験」ができる「法音院」がある。見本を写して仏様を描き、本尊に奉納する。写仏体験は、美しいお庭を望む部屋で。

「法音院」は、通常非公開ながら、写仏体験参加者は、美しいお庭が鑑賞できる。電話で要予約

「法音院」は、通常非公開ながら、写仏体験参加者は、美しいお庭が鑑賞できる。電話で要予約

写仏は、本尊に奉納、あるいは持って帰れる

写仏は、本尊に奉納、あるいは持って帰れる

「法音院」の「天元の庭」は回遊式

「法音院」の「天元の庭」は回遊式

名庭と水琴窟に心和めるのは「雲龍院」。抹茶とお菓子もいただけるので、参拝コースの休憩スポットとしてもおすすめしたい。

「雲龍院」の色紙窓から見える四季の庭の色彩にしばし黙想。水琴窟の静かな音色も楽しめる

「雲龍院」の色紙窓から見える四季の庭の色彩にしばし黙想。水琴窟の静かな音色も楽しめる

大石内蔵助が討ち入りの密談をした?茶室と名水で知られる「来迎院」

「来迎院」は、弘法大師が法具の独鈷で掘ったといわれる名水・独鈷水が湧く。

来迎院。写真の中央に見えるのが、弘法大師ゆかりの名水・独鈷水

来迎院。写真の中央に見えるのが、弘法大師ゆかりの名水・独鈷水

井戸は浅く、長い柄杓で汲み出す

井戸は浅く、長い柄杓で汲み出す

「忠臣蔵」の大石内蔵助は、浪人時代にこの寺の檀家になり、名水を気に入って茶室を建立。茶を楽しむだけでなく、討ち入りの密談をしたとも伝わる。

「来迎院」の美しい苔庭に佇む、大石内蔵助がつくった「茶室 含翠軒」

「来迎院」の美しい苔庭に佇む、大石内蔵助がつくった「茶室 含翠軒」

長い柄杓で汲み出す珍しい井戸。霊水のおいしさだけでなく、歴史的な逸話の味もするかもしれない。

江戸のイマーシヴ体験?!釈迦入滅の場に没入できる、日本最大級の巨大涅槃図

おすすめのシーズンを尋ねられれば「年中」とお答えしたい泉涌寺だが、3月、ここで年に一度だけの邂逅もある。お釈迦様の入滅日の法要、涅槃会に先駆けて行われる、巨大涅槃図のご開帳だ。

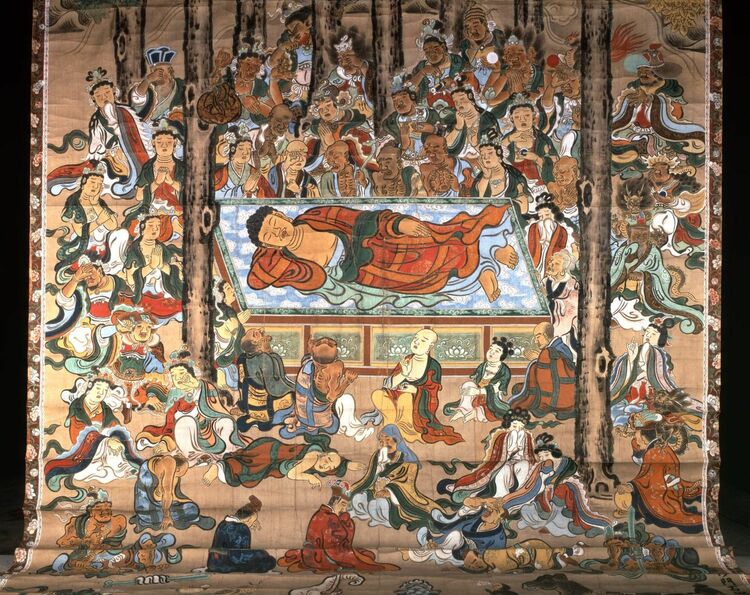

この涅槃図は、江戸中期の浄土宗僧侶、明誉古礀(みょうよこかん・1653~1717)が奉納したもので、大きさは縦15.1m×横7.3m、重さ150㎏の、日本最大級。描かれている人物は等身大。

横たわるお釈迦様と菩薩・諸天や弟子達。等身大に描かれていて、画と一体となり、涅槃の場に立ち会う臨場感がある

横たわるお釈迦様と菩薩・諸天や弟子達。等身大に描かれていて、画と一体となり、涅槃の場に立ち会う臨場感がある

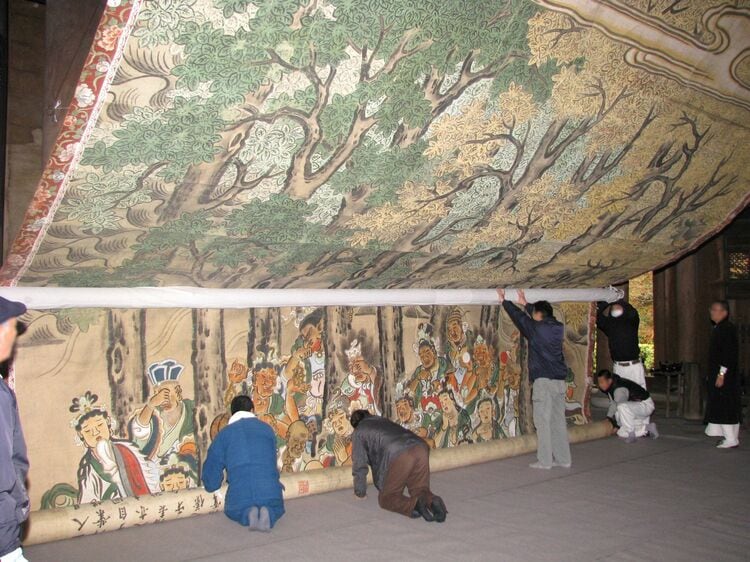

しかもこれを、参拝者を包み込むようにコの字に掛けることで、頭上には、お釈迦様が入滅時に仰いだ沙羅双樹が描かれている。

重さ150キロの涅槃図を僧侶総出で展示。参拝者を包み込むような「コの字掛け」

重さ150キロの涅槃図を僧侶総出で展示。参拝者を包み込むような「コの字掛け」

お釈迦さまの目線で涅槃の場に立ち会っているかのような臨場感は、昨今流行りの没入型アートの江戸時代バージョンだ。

大涅槃図は、涅槃会に先駆けて3月11日(火)から仏殿にて公開される。

期間:2025年3月11日(火)~16日(日)

場所:仏殿

(京都府京都市東山区泉涌寺山内町27)

涅槃会法要(常楽会)は3月15日(土)10時~12時・13時~14時半頃

関連イベントとして

月輪未生流献花展(3月9日~15日)

大涅槃図絵解き・朝粥(3月14日・16日 午前8時~)

涅槃そば販売(3月14日~16日)

も開催

伽藍拝観 500円 御座所 500円

泉涌寺 https://mitera.org

雲龍院 https://www.unryuin.jp

法音院 https://houonin.com/