大胆な野心をもって「SAKE HUNDRED」という高級日本酒ブランドを生み出した株式会社Clearの生駒龍史さんをインタビュー。SAKE HUNDREDのフラッグシップ日本酒『百光』が登場した2018年以降、それまで市場にほとんど存在しなかった1万円以上の日本酒の発売数は8倍以上、発売される日本酒の平均価格は20%上がったという。ブランド誕生から7年目に突入する目前に、その『百光』に大きな変更を加えた理由とは? そして高級酒とは? ラグジュアリーブランドとは? JBpress autograph編集長・鈴木文彦があらためてたずねた。

ビジネスモデルだけでは勝てない

鈴木 私もワインのことを色々とやりながらもアルコールには弱いのですが、生駒さんも強くないんですよね?

生駒 弱いです。体質的に弱くて、一杯飲むだけで真っ赤になっちゃうタイプです。

鈴木 以前に熊本県酒造研究所の『香露』という日本酒がきっかけでお酒に魅了された、というお話をうかがっていますが、あらためて、お酒に弱い生駒さんが、なぜ日本酒に関わったのでしょうか?

生駒 お酒に魅了されたのは事実です。今も単純にスゴいとおもっています。「酒造りを畏怖している」と僕は言うんですけれど、20代で日本酒に出会って、全然知らないなかで全国の酒蔵を巡って、何もかもがビックリですよ。複雑で、技術が必要で、それでいて技術だけじゃ造れない。自然だよりのところもあって……永遠に分からないもの、永遠にスゴいとおもい続けられるものだとおもっています。

一方で、これが結局、今につながるんですが、当初は"日本酒業界"に関わったつもりはなかったんです。僕はもともと、小遣い稼ぎ程度なのですが2011年頃からECサイトを自分で作って並行輸入品の販売みたいなことをしていました。それで若手起業家の集まりに顔を出すようになって、そこで出会った人、スタートアップの人たちですよね、彼らがベンチャーキャピタルから3000万円投資されたとかいう話を見ていた。日本酒に魅了された頃は、北米ではサブスクモデルで成功する人たちが出てきた頃で、お菓子とか化粧品とかヒゲ剃りとか、何でもサブスクになるんですよ。それを見て、このモデルは日本酒と相性がいいんじゃないか? とおもったんです。

鈴木 ああ、業界じゃなく商品としての日本酒なんですね。

生駒 ですね。日本酒はきっかけだったとおもうんです。自分もスタートアップとして何かやっていきたいとおもうなかで、日本酒がいいとおもえた、という感覚に近かったと今にしてみればおもいます。

鈴木 そこで「SAKELIFE」というサブスクリプションサービスを始められたんですよね?

生駒 SAKELIFEは日本酒のサブスクリプション・キュレーションサービスです。当時は珍しいサービスだったこともあって、連日のように取材を受けたり、投資家から面会の依頼を受けたり、注目を集めたんですが、ただ、結局ビジネスモデルだけじゃ勝てないんですね。お酒のことを知らないと。でも、SAKELIFEをやっていてもお酒に詳しくはなれない……

鈴木 それで"日本酒業界"に足を踏み入れたというワケですか。

なぜ、知られざる地酒蔵のために大手を生贄にするのか?

鈴木 生駒さんが次に立ち上げたビジネスが日本酒のオンラインメディア「SAKETIMES」。 私、以前はメディアの会社の社長もしていた人間として、メディアを0から始めて昨年10周年。それを運営している生駒社長には、尊敬の念しかありません。

生駒 メディア事業経営者として10年やってるって実はすごいですよね。 でも、SAKETIMESはスタートアップ型のビジネスモデルじゃないじゃないですか。まわりは資金調達バンバンしているのに、こっちは月間5万PV、10万PVを頑張ってどうにかやっている。スタートアップ系からは全然、相手にされなくなって、投資家からも連絡が来なくなるし、SAKELIFEの頃は取材って勝手に来るものだとおもっていたのにまったく来ない。

鈴木 メディアは大変ですよね……SAKETIMESの功績に大手酒蔵をきちんと取材し、大手酒蔵が何をしているのか、どこがスゴいのかを紹介した、というのがあるとおもうのですが、大手を取り上げたのってやっぱりメディアビジネスを続けるためには広告費を稼がないといけないからですか?

生駒 もちろんそれはあります。大手を除けば日本酒業界のほとんどのプレイヤーには広告予算というものがそもそも存在しないですから。ギリギリあっても販売促進費。

鈴木 食の業界ってそういう傾向ですし、伝統産業もだいたいそうですよね。そもそも、そんなに余裕ある経営をしていない。

生駒 ただ、大手に注目したのは広告費が欲しいから、だけの理由ではありません。日本酒業界が産業として成長してくためには市場規模を大きくしないといけないですよね? 僕は文化って経済に依存するとおもっています。日本酒は文化的なものだから売れなくても良い、貧乏でも良いという意見には賛同できない。それじゃ絶対、文化は続かない。経済的なサステナビリティのなかで、どう文化を発展させるかという議論であるべきだとおもっています。

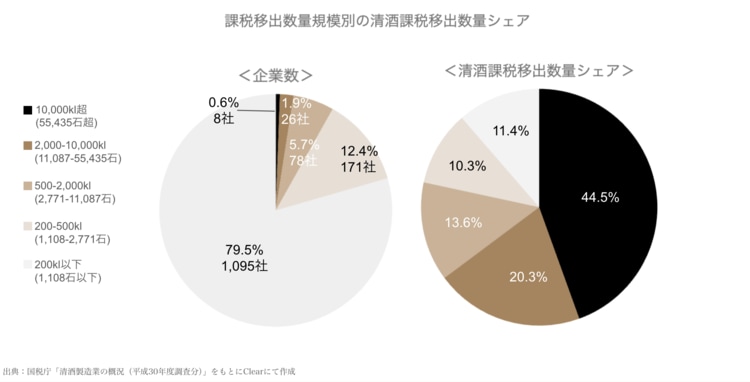

国税庁「清酒産業の概況(平成30年度調査分)」をもとにClear社が作成した資料より

国税庁「清酒産業の概況(平成30年度調査分)」をもとにClear社が作成した資料より

これは今のデータですが、日本酒生産量のうち44.5%は1万kl(55,435石)超の生産量を誇る大手8社が造っている。20,00kl以上(1万1,087石以上)で区切れば64.8%です。これは全国1,378社のうちのわずか2.5%=34社です。じゃあ、まずは大手が頑張ってなんぼな産業じゃないですか?

鈴木 たとえ数%の成長であったとしても大手のそれのほうが圧倒的に市場へのインパクトが大きいという計算ですね。でも、メディアビジネスを始めて、初期は生駒さん自身が食うや食わずな状態なわけじゃないですか。そんな時に業界全体のことを既に考えていたんですか?

生駒 当時は今ほどの解像度、知識量、行動量、ネットワークはないですが、おおよそ、そういうことは考えていましたよ。だってこれは簡単な経済の話でしかないですから。僕はもともと、投資家から資金を預かって、それを運用して企業価値を数10倍、数100倍にしてイグジットしていく人たちの資本主義の戦いを見ていたんです。

それと、メディアの「みなさん、大手の安かろう悪かろうのお酒が日本酒だとおもっていませんか? けどね、いい地酒があるんです」という論法には違和感があって。地酒を肯定するために、ナショナルブランドのお酒を生贄にするのはおかしくないですか?

鈴木 ああ。それは同意します。それって誰も得しない。

生駒 それに普通に考えたら、大手のほうが技術力、資本力、経験もあるし、人も集まる。いい設備もある。日本酒ってなぜか小さい蔵ほど尊く素晴らしいとしがちだけれど、それってなんでですか? 小さな企業のほうが設備に手が回らない、人が集められない、という可能性は高いでしょう? もちろん、大手が全部いいという話じゃないですよ。だけど一般常識で考えた時に、資本、経験、人材が多い方がいいお酒が造れる可能性は高い。そこを考え直さないと、産業の適切なアプローチができない。大手への認識は是正しないとダメだ、というおもいをかなり強く僕は持っていました。

あと、探し回ってようやく買える地酒の話よりも、記事を読んでくれた人がコンビニやスーパーで見かけていたあのお酒は、そんなにスゴいのかと買って、飲んで、スゴい! となってくれる方が……

鈴木 やっぱり市場へのインパクトは大きくなりやすいでしょうね。とはいえ、なのですが、大手の復権が果たされた一方で、今って東京なんかでは特に日本酒は目につくようになってきていて、選択肢が多様化している印象があります。大手も、中小の蔵の酒も同じ土俵で戦える場が増えているんじゃないでしょうか?

生駒 だとしたらそれはいいことですね。日本酒に限ったことではないとおもいますが、日本酒業界はマス不在。どんどんニッチ化、トライブ化、クラスター化しているとおもうんです。ナショナルブランドも、マスじゃなくて、そのスタイルが好きな人のトライブがある感じ。王者に対してカウンターが生まれて、そこにまたカウンターが生まれて、と反響しながら増えていっている。

鈴木 それってなぜそういう状況になったと考えていますか?

生駒 社会全体が多様化を後押ししている、というのはあるとおもいます。認知経路が多様化して、みんなが同じテレビ番組を見ているからCMをやれば売れる、という時代じゃない。みんなが知っているもの、みんなが好きなもの、というときの「みんな」がもうない。

鈴木 これは若干メディア的にはブーメランですが、単によく読まれている記事で紹介している商品=売れるではないなというのも、私は日々、感じています。10年前とは読者の反応が違う。私なんかも、お店でお酒のリストを見て、知らないお酒が一個だけあったら、むしろそれをオーダーしたい。

生駒 認知と購入までが遠くなっている。うっすらと認知が降り積もっている状況だとおもいます。消費が遠くなったというネガティブな側面はあっても、多様化とか付加価値とは何か? というところに業界が向き始めているのは「SAKE HUNDRED」にとっても追い風かなとおもいます。安くてウマいだけじゃ選ばれない時代になっている。