「なんだか難しそうで…面白いの?」。「文楽が好き」と言うと、だいたいこんな反応が返ってくる。いま頷かれた方も多いでしょう。でも、声を大にして言いたい。文楽、本当に面白いんです。この4月&5月には大名跡・豊竹若大夫(とよたけわかたゆう)の襲名披露公演もあり、数十年に一度の“文楽の歴史”に立ち合えるまたとない機会! 騙されたと思って、ぜひ一度観てみてください!

文=福持名保美 写真=PIXTA

国立文楽劇場のある大阪の玄関口、JR新大阪駅には文楽人形が飾られている。衣裳の着つけ「人形拵え(こしらえ)」は人間国宝の故・吉田文雀(よしだぶんじゃく)によるもの。人形の大きさや美しい衣裳、精巧なつくりを体感できる。写真=著者による撮影

国立文楽劇場のある大阪の玄関口、JR新大阪駅には文楽人形が飾られている。衣裳の着つけ「人形拵え(こしらえ)」は人間国宝の故・吉田文雀(よしだぶんじゃく)によるもの。人形の大きさや美しい衣裳、精巧なつくりを体感できる。写真=著者による撮影

130 cmを超える人形が生きているように動く「三人遣い」

「文楽」とは、歌舞伎より早く2003年にユネスコにより「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」と宣言され、2008年にはユネスコ無形文化遺産一覧表に記載、その芸術性が世界的に高く評価されている日本の伝統芸能。正式名称は「人形浄瑠璃文楽(にんぎょうじょうるりぶんらく)」という。

人形劇の伝統は世界じゅうにみられるが、多くは子どもを対象としており、成立のころより現在まで、大人のためにつくられてきた人形劇は文楽だけといわれるほど、世界にも稀な芸能なのだ。江戸時代の昔から、“違いのわかる大人”の心を揺さぶり続けてきた総合舞台芸術なのである。

初めて文楽の舞台に触れると、無機物である人形が生きているように動く、表情まで変わって見えることに素直に驚きを覚える。それは「三人遣(さんにんづか)い」のなせるワザ。人形の背後に大の大人が身を寄せ合って、3人がかりであやつるのだ。

文楽では人形をあやつることを「遣う」と言い、1体の人形を3人で遣うのが基本。客席から見て人形の左に立っているのが「主遣(おもづか)い」。左手で人形の首(かしら)を、右手で人形の右手をあやつる。人形の右側に立つ「左遣い」は、自分の右手で人形の左手を担当、「足遣い」は主遣いと左遣いの間で腰を低く落とし、両手で人形の足を動かす。左遣いと足遣いがリーダーである主遣いに息を合わせることで、自然な動きを生み出すのである。

修業は厳しく、「足10年、左10年、主は一生」と言われるほど。主要な役の主遣いになるまでには、20年以上はかかることとなる。動かないはずの人形が自在に動き、ときに人間以上に豊かな感情を見せる三人遣いマジック。これこそ文楽を唯一無二のものにしている重要な要素といえよう。

大阪・日本橋の国立文楽劇場1階には資料展示室があり、よく人形が展示されているので、機会があったら覗いてみてほしい。舞台から受ける印象よりはるかに大きいことに驚くはずだ。だいたい130cm〜150cmなので、人間でいえば10歳の子どもくらい。ずっしりと重く、なかには10kgを超えるものも。こんなに重いものを楽々とあやつってみせるのだから、体力と腕力がないと人形遣いはつとまらない。

物語を隅々まで届ける「太夫」と、影の指揮者「三味線」

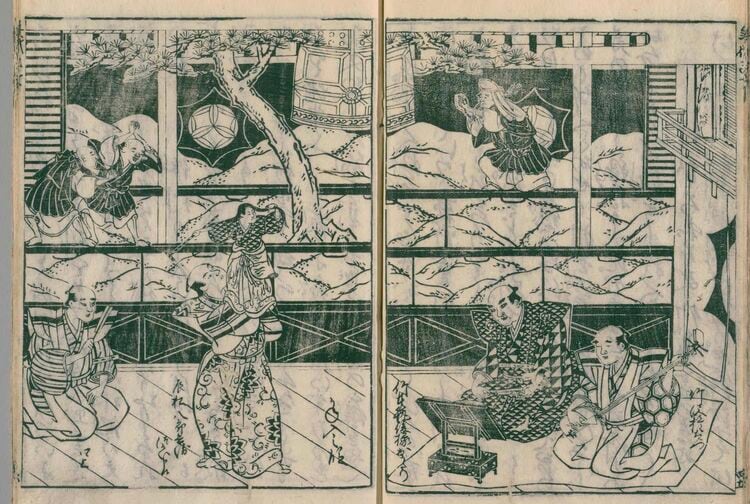

初期の人形浄瑠璃の様子。このころはまだ人形は一人遣い。右手に太夫と三味線が並ぶ 正本屋九左衛門 作『今昔操年代記 2巻』より 出典=国立国会図書館デジタルコレクション

初期の人形浄瑠璃の様子。このころはまだ人形は一人遣い。右手に太夫と三味線が並ぶ 正本屋九左衛門 作『今昔操年代記 2巻』より 出典=国立国会図書館デジタルコレクション

文楽は「三業(さんぎょう)」から成るといわれる。義太夫(ぎだゆう)を語る「太夫」、三味線を弾く「三味線」、人形をあやつる「人形」、この「三業」が一体となって物語世界を現出させる。

舞台上手(客席から見て右側)に張り出して「床(ゆか)」が設えられ、太夫と三味線が並んで座る。長いときには1時間以上も語り続けるのが太夫。すべての登場人物のセリフ、場の情景や事件の背景などの説明=ナレーションをたったひとりで語り分けるのだ。腹式呼吸により腹から声を絞り出し、どんなに広い劇場でもマイクなしで、いちばん後ろの観客にまで物語を届ける。このような“太夫の声”になるまで20年はかかるという。

三味線には太棹(ふとざお)、中棹(ちゅうざお)、細棹(ほそざお)の三種があるが、文楽で使用されるのは最も大きい太棹。力強く重厚な響きから繊細な高音まで、さまざまな音色を出すことができる。

三味線は単なる伴奏ではなく、壮麗な御殿、しんしんと降る雪などの情景や、恋人に会う前の弾んだ気持ちなど人物の心情までも表現する。また、太夫と人形にきっかけを与え、舞台進行の役割をもつのも三味線。いわば影の指揮者のような存在でもあるのだ。

太夫、三味線、人形は上演中、互いを見ることはない。「三業一体」と言いつつ、互いに合わせにいくのではなく、それぞれが我が道を突き進みながらも自然と息が合う、というのが理想形。まさに日本的!