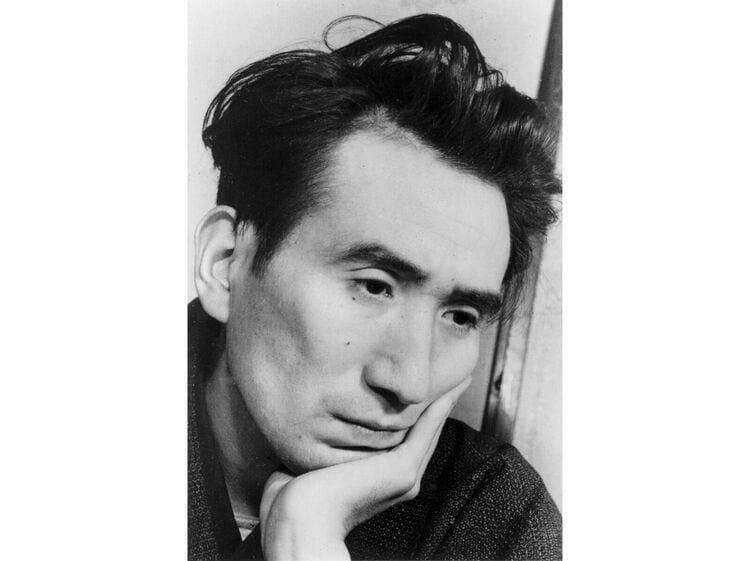

金銭問題、女性問題、自殺未遂、薬物中毒……次々と人生こじらせ、どうしても獲りたかった芥川賞まで逃してしまった太宰治。受賞していたら、果たして太宰文学は生まれたのでしょうか?

文=山口 謠司 取材協力=春燈社(小西眞由美)

どうしても芥川賞が獲りたかった理由

太宰治の大きな岐路は、まず、芥川賞を逃したことが上げられると思います。1933年(昭和8)、24歳の時に初めて太宰治という筆名で小説を発表します。その2年後、同人誌にしか小説を発表してこなかった太宰が、雑誌『文藝』に掲載された『逆光』という小説が、第1回芥川賞の候補となったのです。書き出しはこんなふうに始まります。

老人ではなかった。二十五歳を越しただけであった。けれどもやはり老人であった。ふつうの人の一年一年を、この老人はたっぷり三倍三倍にして暮したのである。二度、自殺をし損った。そのうちの一度は情死であった。三度、留置場にぶちこまれた。思想の罪人としてであった。ついに一篇も売れなかったけれど、百篇にあまる小説を書いた。しかし、それはいずれもこの老人の本気でした仕業ではなかった。謂(い)わば道草であった。いまだにこの老人のひしがれた胸をとくとく打ち鳴らし、そのこけた頬をあからめさせるのは、酔いどれることと、ちがった女を眺めながらあくなき空想をめぐらすことと、二つであった。いや、その二つの思い出である。ひしがれた胸、こけた頬、それは嘘(うそ)でなかった。老人は、この日に死んだのである。老人の永い生涯に於いて、嘘でなかったのは、生れたことと、死んだことと、二つであった。死ぬる間際まで嘘を吐(つ)いていた。

老人は今、病床にある。遊びから受けた病気であった。老人には暮しに困らぬほどの財産があった。けれどもそれは、遊びあるくのには足りない財産であった。老人は、いま死ぬることを残念であるとは思わなかった。ほそぼそとした暮しは、老人には理解できないのである。

太宰治『晩年』より『逆光』(新潮文庫)

しかし選考の結果、受賞したのは石川達三の『蒼氓』でした。ただ、賞を逃したことがきっかけとなって太宰は堕落していったのではなく、それ以前から女性関係やお金の問題、そして心中未遂、自殺未遂、薬物依存と、かなり不安定な生活をしていました。

川端康成はこの点を指摘しました。この連載の第2回、川端康成のところでも少し触れましたが、当選作発表後、雑誌『文藝春秋』に選考委員のひとりだった川端のこんな文章が載ります。

「私見によれば、作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾(うら)みがあった」

これに対して、私生活の問題を理由に受賞を阻んだと、太宰は激怒します。

「私は憤怒に燃えた。幾夜も寝苦しい思いをした。(中略)刺す。そうも思った。大悪党だと思った」

こんな激しい文章を雑誌に寄稿したのです。この時、太宰は26歳でした。

太宰がどうしても芥川賞を獲りたかった理由は、ふたつありました。

まず、太宰は高校生の頃から芥川龍之介を敬愛していたことが上げられます。自分こそが芥川の文学を継承するのだ、自分こそが芥川の名を冠した文学賞の第1回受賞者となるに相応しい、と思っていたのでしょう。

もうひとつの理由は賞金が欲しかったということです。1930年(昭和5)、東京帝国大学文学部仏文学科に通うために上京してから、太宰にはいろいろな問題が降りかかっていました。かつて心中未遂を図った芸者紅子こと小山初代との結婚問題で分家除籍になったことや、共産党活動への参加で官憲から目をつけられていたこと、さらに銀座のバーの女給・田部シメ子と鎌倉七里ヶ浜で心中を図り、シメ子だけが亡くなったため自殺幇助罪を問われて起訴猶予になるなど、身辺が落ち着きませんでした。

このような状況のためか、太宰は大学の授業にほとんど出ていなかったことから、1935年3月、卒業が絶望的になります。就職しようとした都新聞社の入社試験にも落ちてしまい、ひとり鎌倉山に行って縊死を図りますが、これも未遂に終わります。

4月には盲腸の手術後に腹膜炎を起こし、その痛みを止めるために使った麻薬性鎮痛剤パビナール注射の依存症になります。パビナール注射にお金がかかって、実家からの仕送りだけでは足りなくなっていました。芥川賞発表は8月でしたから、これらのことが川端のいう「作者目下の生活に厭な雲ありて」なのかもしれません。9月、太宰はついに大学を授業料未納で除籍になってしまいます。

翌年、第2回芥川賞選考の際には、師と仰いだ佐藤春夫に「第2回の賞は私にくださいますよう伏して懇願申し上げます」と手紙を書き、第3回選考では処女短編集『晩年』が受賞できるよう、「刺す」とまで言って憤怒した川端康成に「何卒私に与えてください」と頼み込みます。

しかし、第3回から過去に候補となった作家は外すという規定ができた不運もあり、どちらも候補にも上がりませんでした。

太宰はそれでも小説を書き続けます。

1939年(昭和14)、30歳の時には『女生徒』を読んだ川端が「『女生徒』のような作品に出会えることは、批評家の偶然の幸運」と言うほど高い評価を受けるまでに、作家として成長していたのです。