鮮やかな色彩と煌びやかな装飾。中世の知と美意識を堪能する展覧会「内藤コレクション 写本―いとも優雅なる中世の小宇宙」が国立西洋美術館にて開幕した。

文=川岸 徹

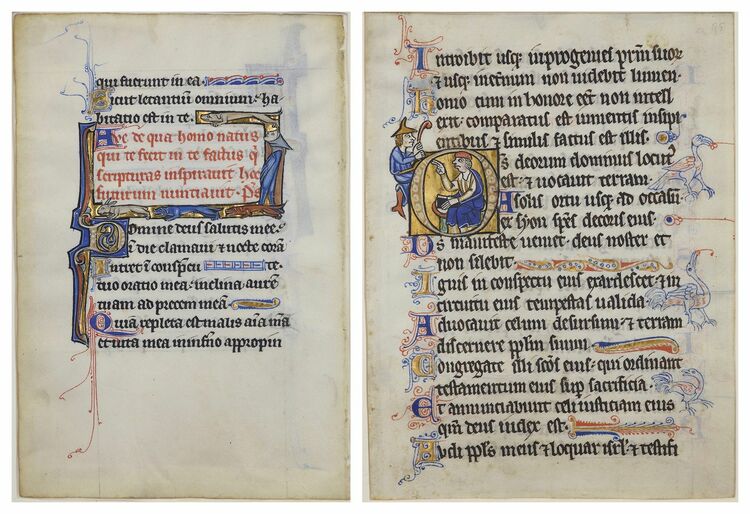

左・《詩編集零葉》フランス北部(?) 1270年代-80年代 彩色、インク、金/獣皮紙 内藤コレクション 国立西洋美術館蔵 右・《詩編集零葉》南ネーデルラント、おそらくヘント 1250-60年頃 彩色、インク、金/獣皮紙 内藤コレクション 国立西洋美術館蔵

左・《詩編集零葉》フランス北部(?) 1270年代-80年代 彩色、インク、金/獣皮紙 内藤コレクション 国立西洋美術館蔵 右・《詩編集零葉》南ネーデルラント、おそらくヘント 1250-60年頃 彩色、インク、金/獣皮紙 内藤コレクション 国立西洋美術館蔵

日本でもなじみ深い「写本」

世界に印刷技術がなかった頃、あるいは印刷技術が一般的にそれほど普及していなかった頃、知の伝達を担う主要な媒体はもっぱら「写本」であった。日本でも古くから数え切れないほどの写本が作られてきた。経典、和歌、物語、教本、辞典……。人々は「知」を得るために、膨大な時間と労力をかけて、原本の一字一句を自らの手で書き写した。

写本という文化がどれだけ知の伝達を支えたのか、ひとつ『ドゥーフ・ハルマ』に関するエピソードを紹介したい。『ドゥーフ・ハルマ』は江戸時代後期、長崎・出島に長期滞在していたオランダ商館長ヘンドリック・ドゥーフが著した蘭和辞典。オランダへの渡航を熱望していた勝海舟は滲まないインクを自ら作り、1年がかりで2部の写本を制作した。

また、当時国内最高の蘭塾といわれていた私塾「適塾」にも『ドゥーフ・ハルマ』は一部しか所蔵がなかった。福沢諭吉は『福翁自伝』の中で、『ドゥーフ・ハルマ』にまつわるエピソードを記している。内容をざっと要約して紹介する。

「諸藩の大名が『ドゥーフ・ハルマ』を写してもらいたいと申し込んできた。適塾の入費は1か月およそ二貫四百文。1日が百文より安い。『ドゥーフ・ハルマ』を1日に十枚写せば百六十四文。余る程ある。写本で塾に居られるのは、蘭学書生に限る特色の商売のおかげである」

西洋の情報に乏しかった当時の日本。写本は若い世代に未来を切り拓くための知と、生活を支える術を与えた。

中世ヨーロッパの装飾写本が一堂に

カマルドリ会士シモーネ彩飾 《典礼用詩編集零葉》イタリア、フィレンツェ 1380年頃 彩色、インク、金/獣皮紙 内藤コレクション(⾧沼基金)国立西洋美術館蔵

カマルドリ会士シモーネ彩飾 《典礼用詩編集零葉》イタリア、フィレンツェ 1380年頃 彩色、インク、金/獣皮紙 内藤コレクション(⾧沼基金)国立西洋美術館蔵

さて、ここからが本題。日本でなじみ深い写本は、西洋でも長い歴史をもつ。古代ギリシャ時代、エジプトのアレクサンドリア図書館では組織的に写本の制作が行われていたとの伝承が残されている。

写本が大きな変貌を遂げたのは中世ヨーロッパの頃。羊や子牛などの動物の皮を薄く加工して作った紙に文字を書き写すだけではなく、内容を表す細密画を描き、優美な装飾を施した。写本は文字によって知を伝えるだけのものではない。美意識も合わせて伝達するもの。そうした意識から文字と絵が一体化するようになった写本は、ほどなく総合的な芸術品へと昇華していった。

そんな中世ヨーロッパの華やかな装飾写本は、今も世界中の愛好家に好まれている。筑波大学・茨城県立医療大学名誉教授の内藤裕史氏は日本を代表する写本コレクター。写本零葉(本を一頁ごとに切り離した紙葉)を中心に一大コレクションを築き、そのコレクションを2015年度に国立西洋美術館へ一括寄贈。その後、内藤氏の友人である長沼昭夫氏の支援もあり、西美の写本コレクションはさらに拡大している。

国立西洋美術館で開幕した「内藤コレクション 写本―いとも優雅なる中世の小宇宙」は、内藤コレクションを中心に写本零葉約150点を紹介する試み。鑑賞前は「写本だけの展覧会は地味で、おもしろみに欠けるのでは」との思いもあったが、これが大きな考え違い。一葉一葉に様々なおもしろさがぎゅっと凝縮して詰め込まれており、見れば見るほど引き込まれていく。サブタイトルにある通り、写本はまさに“いとも優雅なる中世の小宇宙”だ。