吉田初三郎が支持された3つの理由

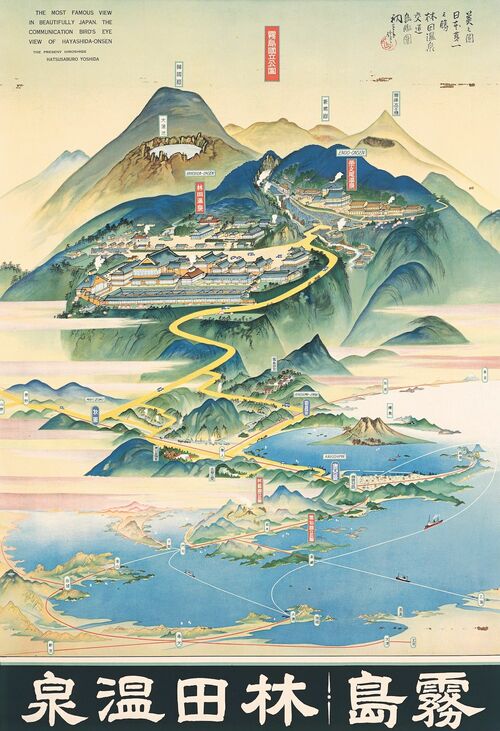

ポスター《霧島・林田温泉》昭和10(1935)年 堺市博物館蔵

ポスター《霧島・林田温泉》昭和10(1935)年 堺市博物館蔵

人気の理由は、いくつも挙げられる。まず「クライアントの意向に合わせる柔軟性」。先に述べた通り、初三郎式鳥瞰図は正確さを追求したものではない。同じ場所を題材にしたとしても、小田原急行がクライアントであれば小田急がメインに、京王電車がクライアントであれば京王線が目立つように描かれる。図絵の中心に温泉地や料亭、神社などが据えられることもあった。

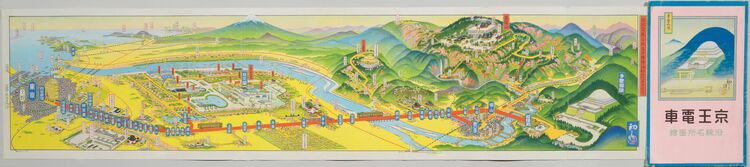

印刷折本《京王電車沿線名所図絵》昭和5(1930)年 個人蔵

印刷折本《京王電車沿線名所図絵》昭和5(1930)年 個人蔵

2つめの理由は「キャパシティの広さ」。初三郎式鳥瞰図は①実地踏査写生②構想の苦心③下図の苦心④着色⑤装幀、編集⑥印刷の6ステップで作られる。現地にまで赴くため制作には相当な時間を要するが、初三郎はこれらの工程を一人で行っていたわけではない。例えば着色は初三郎の指示を受けて、数名の弟子たちが担当。初三郎は出来上がりをチェックし、細かな修正を加えていく。いわば工房のような制作体制。初三郎はこの分業制で次々に依頼をこなし、生涯に1600点以上の鳥瞰図を制作したといわれている。

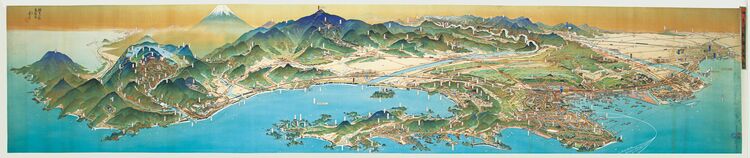

肉筆画《神奈川県鳥瞰図》昭和7(1932)年 神奈川県立歴史博物館蔵

肉筆画《神奈川県鳥瞰図》昭和7(1932)年 神奈川県立歴史博物館蔵

そして3つめの理由。初三郎式鳥瞰図は、なんといっても「夢があって楽しい」。例えば、鉄道省の依頼で描いた《日本交通鳥瞰図》。日本と海外を結ぶ航路を示した絵図だが、その範囲は地球規模。1枚の鳥瞰図の中に、アメリカ大陸、アフリカ大陸、さらに南極大陸すら描かれている。「ここまでやるか、初三郎」と唸ってしまう。

吉田初三郎の鳥瞰図は子どもたちにも人気を集め、少女向け漫画誌の付録になることもあった。世界の広がりを知り、ワクワクと胸を高鳴らせる時間。初三郎の作品は、いつでもどこでも、心をハッピーにしてくれる。