江戸幕府創設から約420年。江戸~東京に暮らした人々は、どのように動物と関わってきたのだろうか。「どうぶつ百景―江戸東京博物館コレクションより」が東京ステーションギャラリーで始まった。

文=川岸 徹

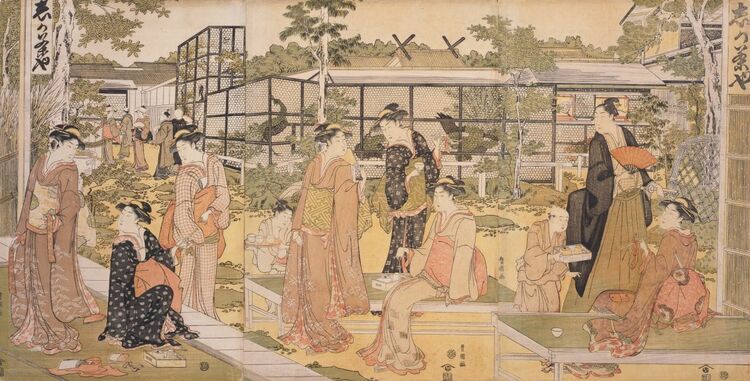

歌川豊国《しか茶屋》1792-93(寛政4-5)年頃 東京都江戸東京博物館 展示期間:4/27〜5/26

歌川豊国《しか茶屋》1792-93(寛政4-5)年頃 東京都江戸東京博物館 展示期間:4/27〜5/26

モースが感動した日本人の動物への接し方

日頃から家族の一員として動物たちと接しているという人も多いのではないか。そんな日本人の動物との付き合い方に、大森貝塚の発見で知られるアメリカの動物学者エドワード・S・モースはいたく感心した。著書『日本その日その日1』の中でこう記述している。

「何度となく人力車に乗っている間に、私は車夫が如何に注意深く道路にいる猫や犬や鶏を避けるかに気がついた。また今迄の所、動物に対して癇癪を起したり、虐待したりするのは見たことが無い」

モースが目にした、人々が路上の小動物を気遣い、わざわざ避けて通行する風景。猫に「さん」付けし親しみを込めて呼んでいることや、東京の路上で荷牛に日除けを施し草履を履かせている光景にも驚かされたという。

江戸時代から人気の「犬」「猫」

そうした人と動物の関わりをテーマに、共生の歴史をたどる展覧会「どうぶつ百景―江戸東京博物館コレクションより」。現在大規模改修工事中の江戸東京博物館の約60万件におよぶコレクションの中から、動物が描かれた絵画や工芸品など総数259点(会期中に入れ替えあり)を選んで紹介する。ちなみに本展はパリで開催され好評を博した展覧会「いきもの:江戸東京 動物たちとの暮らし」をベースに、内容を拡充させた凱旋展にもなっている。

会場を歩くと、やはり犬が描かれた作品が多く目に留まる。幕末に書かれた喜田川守貞『守貞漫稿』には、江戸の町にあふれるものとして「伊勢屋、稲荷に犬の糞」という言葉が紹介されている。

これは「伊勢屋」の看板を掲げた上方商人の店、江戸っ子が信仰するお稲荷さん、それに加えて犬の糞があちこちにあったという意味。犬たちは町人から餌をもらい、子どもと遊び、時には不審者に吠えるなど番犬の役割も果たしていた。町という共同体の一員として自由に暮らしていたのだ。そんな気ままの犬たちの様子を、江戸の絵師は好んで取り上げた。歌川国芳《深川佐賀町菓子船橋屋》には、菓子屋の前に6匹の犬がたむろする様子が描かれている。

月岡芳年《風俗三十二相 うるささう 寛政年間処女之風俗》1888(明治21)年 東京都江戸東京博物館 展示期間:4/27〜5/26

月岡芳年《風俗三十二相 うるささう 寛政年間処女之風俗》1888(明治21)年 東京都江戸東京博物館 展示期間:4/27〜5/26

猫をモチーフにした浮世絵も多く、江戸時代も人気が高かったことがうかがえる。特に女性と猫の組み合わせは定番であったらしい。読書する女性と炬燵の上で丸くなる猫が描かれた月岡芳年《風俗三十二相 あったかさう 寛政年間町家後家の風俗》、同じく月岡芳年の作品で女性が猫を猫かわいがりしているものの当の猫は迷惑そうな《風俗三十二相 うるささう 寛政年間処女之風俗》。

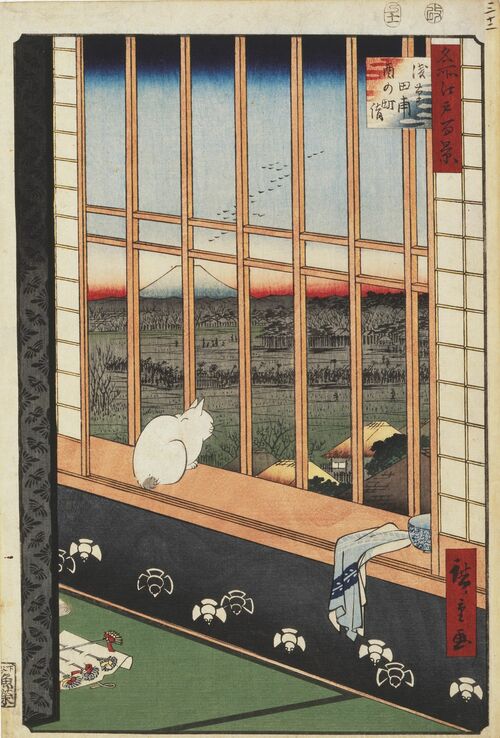

歌川広重《名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣》1857(安政4)年 東京都江戸東京博物館 展示期間:5/28〜6/23

歌川広重《名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣》1857(安政4)年 東京都江戸東京博物館 展示期間:5/28〜6/23

歌川広重《名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣》は、吉原の遊廓の一室が舞台。窓枠に猫がちょこんと座り、窓格子越しに寂しげに外を眺めている。この部屋の遊女が置かれた苦しい状況を、猫の姿を借りて表現しているのだろう。