魔界に引きずりこむ美意識

川端のもうひとつの小説の特徴は、文章が飛ぶことです。男と女が出会い、肉体関係があったのだろうと想像できるように書かれていても、だんだんそのことをぼやかして、わざと飛ばして書きません。

また、主人公の女性の名前は初めに必ず出てきますが、読み進めると(交錯はしていますが)、あるときから、「女は~した」というように名前ではなく、「女」という表現になります。晩年になると、その傾向がさらに顕著になりました。

夏目漱石も晩年になるほど、序盤では主人公の女性の名前が出てきますが、途中から「女は~」と書きました。川端は時間ができると漱石全集を引っ張り出して写し書きするほど漱石が大好きでしたから、きっと影響を受けたのでしょう。

読者は小説に登場する美しい女性の名前が書かれていると、「ああ、その女の人なんだな」と思います。しかし、「女」と表現することで、この世の人ではない、まるで天使のような存在を思い浮かべるのではないでしょうか。女性をだんだん抽象化していくことで、読者は魔界に引き込まれるのです。これは技法ではなくて、川端の美意識によるものです。とくに、女性の読者が川端の小説に惹かれる理由はここなのではないでしょうか。

文芸批評が多い理由

また、全集には文芸批評が2冊あります。こんなに多い作家はほかにいません。1935年、川端が太宰治の芥川賞候補作『逆行』について雑誌『文藝春秋』で批評し、これを読んだ太宰が激怒したことは有名です。文藝春秋社の雑誌「文藝通信」10月号に、「川端康成へ」と題して、以下のような太宰の激しい文章が掲載されました。

「私は憤怒に燃えた。幾夜も寝苦しい思いをした。(中略)刺す。そうも思った。大悪党だと思った」

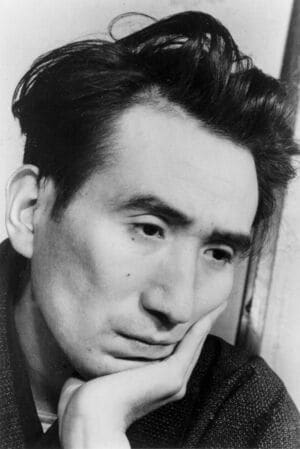

太宰治

太宰治

太宰は川端を恨みましたが、川端は太宰の良いところ、悪いところを的確に指摘しただけでした。

第二次世界大戦の末期、川端は同じ鎌倉在住の久米正雄や高見順らと貸本屋「鎌倉文庫」を始めました。戦後は出版社として文芸雑誌『人間』を発行し、三島由紀夫、武田泰淳などの新人の紹介や、文芸評論などを掲載します。その誌面でも川端は、有名無名問わず、誰の作品であっても批評しました。

これら膨大な文芸批評を通して、日本文学というのは何か、言葉とは何か、ということをずっと考え続け、作品と対話をしていた川端。太宰のように悪くとる人もいましたが、ほかの作家の作品においても自分の作品と同じように、問いかけ続けたのでした。