2022年11月3日(木)から6日(日)まで、日本の新たなアートの祭典『アートウィーク東京』が開催される。コンテンポラリー・アートのイベントとしては日本で最大級となるであろうこのイベントの共同創設者にしてディレクター蜷川敦子(にながわ あつこ)さんに、JBpress autographは、そもそも日本のアートシーンとは? そして、アートウィーク東京とは何かを聞いた。(2022年7月取材記事)

蜷川敦子(にながわ あつこ)

蜷川敦子(にながわ あつこ)2008年、東京・東麻布にギ ャラリー「タケニナガワ」を設立。以降、国際的な文脈の中で日本のアーティストを紹介することに努める。 「アートバーゼル香港」のセレクションコミッティー。グローバル・サウス問題を扱うアートのためのプラットフォーム「SOUTH SOUTH」にコラボレーターとして関わる。 2021年、一般社団法人コンテンポラリーアートプラットフォームを共同設立、「アートウィーク東京」を立ち上げる。

アートウィーク東京の誕生

──例えばフランスのような国と比べると、日本はアートの地位が低いと感じます。

国の政策としてアートが機能しているところとくらべると、日本のそれは産業ともいえない、小さなマーケットといえるかもしれません。私が携わっているコンテンポラリー・アートでいえば「ポンピドゥー・センター」で働く人と「東京国立近代美術館」で働く人の数はまったく違います。

東京国立近代美術館ももちろん、アートウィーク東京の拠点のひとつ。

東京国立近代美術館ももちろん、アートウィーク東京の拠点のひとつ。画像提供:東京国立近代美術館

とはいえ、ここ数年、日本ではコンテンポラリー・アートにスポットライトがあたるようになってきています。国や自治体が価値を理解しはじめ、アートに興味がなかった方にも情報が届くようになってきているのではないでしょうか?

──なにかきっかけがあったのでしょうか?

2013年からはじまった「アートバーゼル香港」の存在は大きかったとおもいます。アジアに大きなセールスプラットフォームができたこと、そのマーケットへの影響力。オークションはコロナ禍でも売り上げを伸ばしています。いままであまり日本で意識されてこなかったマーケットでしたから、こういったことで、アートがフロンティアに見えるのではないかとおもいます。

──そんななかで、いよいよ東京でもアートバーゼルと組んだイベント「アートウィーク東京」が開催されます。

アートウィーク東京のロゴ

アートウィーク東京のロゴ

昨年のソフトローンチではアートバーゼルがサポートとして入っていましたが、今年はコラボレーションです。アートウィーク東京は最初からアートバーゼルと提携したイベントなんですよ。アートバーゼルがこういうローカルイベントと組む、というのは、初めてのことなんです。

──どうして実現したのでしょう?

ひとつの理由はコロナ禍で国際的なアートフェアが機能しづらくなり、ローカルイベントの重要度が増した、という時代背景があるとおもいます。そして、私が2012年からアートバーゼル香港のコミッティをしているということも関係あるかとおもいます。

アートウィーク東京をプランニングしていると話したとき、一緒にやろうよ、という話になったんです。

──アートバーゼルとのコラボレーションによるメリットにはどんなものがありますか?

まずは日本国外の人にも発信されるという発信力。そして、ブランディング力はもちろんVIPのネットワークやコンテンツ制作のノウハウといったところで大きな力となってくれます。

日本ではなぜコンテンポラリー・アートの敷居が高く感じられるのか?

──歴史的にも文化的にも遠いはずのヨーロッパ美術とくらべて、コンテンポラリー・アートは実際は身近なものではないか? とおもうのですが、日本では、例えば印象派などと比べて、敷居が高い、と受け止められている印象があります。

日本の美術教育ではコンテンポラリー・アートを習わない、という理由があるかもしれませんね。シュルレアリスムくらいまでは習うとおもいますが、シュルレアリストがアメリカにゆき、新しいアートを開拓していくなかでミニマリズムやコンセプチュアル・アートが誕生していった、という意味では美術史とつながっているアートなのですが……

とはいえ、コンテンポラリー・アートは「手に職」といったアートではなく、理論的に構築されていったアートであり、その際にベースとなった言語が英語だったことから、英語に親しみのない日本では浸透しなかったのではないでしょうか?

──とはいえ日本からは重要なコンテンポラリー・アーティストが複数誕生しています。

その通りです。日本のコンテンポラリー・アートは、確かにそれをドメスティックに解釈したものともいるかもしれませんが、アジアのなかでも、早くに始まっています。1950年代、60年代の「具体美術協会」や「もの派」は国際的にも高く評価されていますし、アートの国際的なディスコースと深くつながって展開しています。世界的には理解されやすいアートのムーブメントだったんです。ただ、2022年現在、層の厚さというところで考えると、日本が弱いのは事実だとおもいます。

李禹煥『関係項―ヴェルサイユのアーチ』2014年

李禹煥『関係項―ヴェルサイユのアーチ』2014年Courtesy the artist, kamel mennour, Paris, Pace, New York

アートウィーク東京では、国立新美術館(六本木)にて、「もの派」を代表する李禹煥の業績が紹介される。

──それはなぜでしょう?

コンテンポラリー・アートは学術的にサポートされて価値が決まっていきます。国内だけで文化や経済がまわってしまいがちな日本は、その豊かさが逆に仇になっているかもしれません。他のアジアの国と比べても、英語の重要度が低く、国際的ディスコースに接続した作品を作れるアーティストが生まれづらいのではないでしょうか?

また、例えば、先の「具体美術協会」はヴェネチア・ビエンナーレに3回出ていますし、グッゲンハイム美術館でも2013年に大規模な回顧展が開催されていますが、それを日本の人が知らない、ということもありますね。

──そもそもコンテンポラリー・アートにおいて言説の重要度が高いのはなぜですか?

これはコンテンポラリー・アートに限った話ではありませんが、アートの価値には市場価値と学術的価値があります。

このうち、市場価値は極端な話、2人いれば生み出すことができます。ひとつの作品にお互いが高い値をつけあえばいいのです。ただ、こういった市場価値、もう少し現実的にはトレンドによって発生した価値は、トレンドが過ぎればなくなってしまいます。すくなくともトレンドがカムバックしないと、市場価値は時間とともに減少していくのです。

そういった価値低下を防ぎ、あるいは価値をより向上させるのが、美術館やヴェネチア・ビエンナーレのようなイベントで取り上げられたり、評論家による評価を継続的に受けることです。言説がアートのマーケットにおける持続的な価値を担保するのです。

アートウィーク東京の使命

──では日本ではコンテンポラリー・アートの価値の担保が未成熟ということでしょうか?

日本の美術館は、公営のものなど、市場から距離をおいたところありますよね。アメリカなどでは、お金持ちの寄付がないと成り立たないところも少なくなく、この点は日本の優れているところです。ただ、美術館や研究機関に関わる人はまだ少なく、労働環境の充実などは、さらに期待されるところです。

アートウィーク東京の拠点のひとつ東京都写真美術館

アートウィーク東京の拠点のひとつ東京都写真美術館画像提供:東京都写真美術館

──蜷川さんがやっていらっしゃるようなギャラリーはいかがでしょう?

日本でのコンテンポラリー・アートの価値の造られ方については、クローズドな世界で、私達がよければそれでよい、というやり方をしてきてしまったのではないか? という自問はあります。それは我々の責任であり、皆さんに知ってもらって、文脈を共有していく、そういうプラットフォームを作る必要があるとおもっています。

──ではアートウィーク東京は日本のアートを国際的言説に接続するという使命がある?

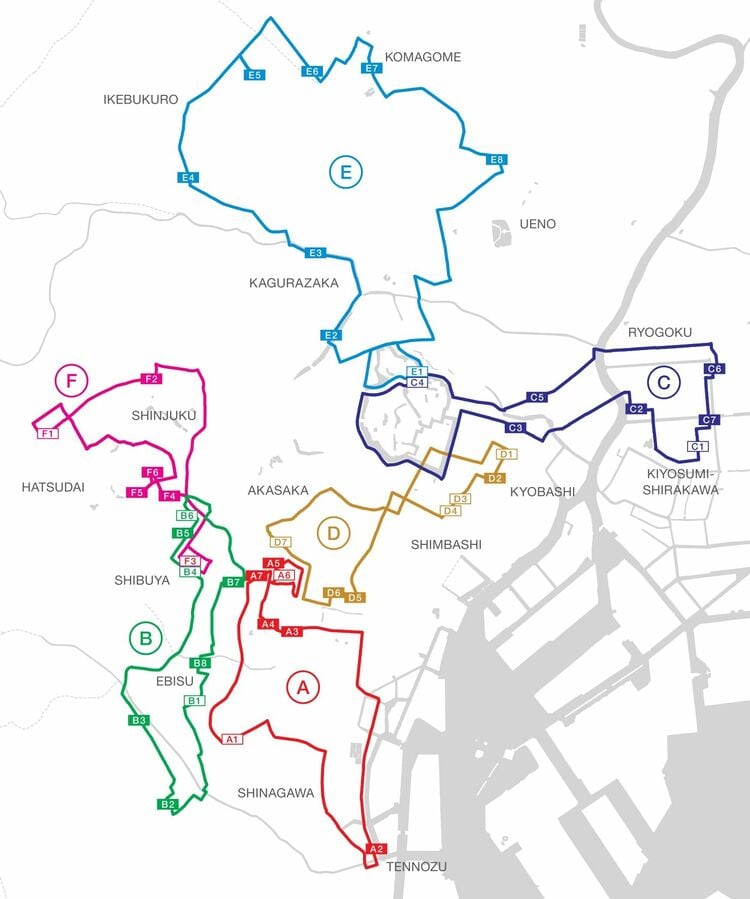

そうです。日本の方には世界のアートファンとの接点を、世界の方には日本のアートシーンの今を知ってもらいたい。今回、美術館・ギャラリー合わせて52の施設が参加していますから、全部を網羅するのは4日まるまる使わないと難しいほどですが、もしも網羅すれば、東京のアートシーンの今がどうなっているかはわかっていただけると思います。

アートウィーク東京のルートマップ

アートウィーク東京のルートマップ

アートウィーク東京の楽しみ方

──美術館はまだしもギャラリーに入っていくのって、ちょっと勇気がいりませんか? 知らない作者の知らない作品が展示されている場合などは特に……

ギャラリーにもいろいろと種類があって、入っても作品のことや意図を聞きづらかったり、買わないと入ってはいけない、という印象をもってしまうところもあるかもしれません。ただ、アートウィーク東京に参加しているギャラリーはプライマリーギャラリーでアーティストのレップですので、美術館と同じ感覚で大丈夫です。

──プライマリーギャラリーでレップとは?

アーティストのプロモーションをしているギャラリーです。アーティストと直接、長期的に仕事をしていて、そのアーティストが美術館で展覧会をやったり、ヴェネチア・ビエンナーレに参加したり、書籍を出版したり、とキャリアを形成するにあたってのサポートをしています。

グループ展「YAKIMONO」(タカ・イシイギャラリー)昨年の展示風景

グループ展「YAKIMONO」(タカ・イシイギャラリー)昨年の展示風景

実際に、自分のギャラリーでサポートしているアーティストが美術館で展覧会をやる、となれば、美術館とも仕事をします。

こういうギャラリーでは、作品やアーティストに興味を持ってくれる人は大歓迎です。ファンの獲得は使命ですから。もちろん、そのアーティストのことを深く理解していますので、きちんと作品の説明ができます。

そして、もちろん、安くはないですが、作品を買うこともできます。美術館で展示されている作品がいくらなのか? という興味でもいいとおもいます。そういうアートのエコシステムも体験して欲しいですね。

──アートウィーク東京では何をしたらいいですか?

美術館やギャラリーの目の前で停まる無料のバスを用意しますので、好きなところで乗って、好きなところで降りてください。専用のアプリがガイド役になってくれます。有料の美術館はこの期間、アプリを見せると割引価格にしてくれますし、各ギャラリーには解説役のスタッフがいて、アーティストを招いてのイベントなども開催されます。

シャトルバスは6ルートあり、毎日午前10時から午後6時まで、それぞれ約15分間隔で運行する。

シャトルバスは6ルートあり、毎日午前10時から午後6時まで、それぞれ約15分間隔で運行する。

アートシーンをつくっている人がそこにいますから、単に作品を見るだけではなく、なんでもいいから話しかけてみていただきたいです。アートそのものでなくても、気になることを質問していただいてエンゲージしてもらいたいです。

──その先の楽しみ方にはどんなものがありますか?

アートは自分と作品、1対1で対峙する面白さのほかにも、コミュニティの中に入っていく面白さがあります。見る人としてほかの観客と情報共有するコミュニティもあれば、作品を買う人のコミュニティもあります。「最近、買い始めた」という人もいま増えているんです。作品を買うと、買ったギャラリーが色々とお世話してくれて、普段行けないところにいけたりもしますし、VIPともなれば、ほかのコレクターと知り合ったり、といったコミュニティもあります。ですから、アートウィーク東京に参加しているギャラリーであれば安心ですから、余裕があればひとつ買ってみるのもいいかもしれません。

森山泰地個展「木を見て森を見る」(KANA KAWANISHI GALLERY)昨年の展示風景

森山泰地個展「木を見て森を見る」(KANA KAWANISHI GALLERY)昨年の展示風景

──最後にアートウィーク東京の今後の展望について教えてください。

みなさんと一緒に、このイベントは育ててゆきたいとおもっています。たとえば、ビジュアルアートだけでなく、もっといろいろなアートとのコラボレーション。今回は、建築家・萬代基介さんにアートウィーク東京のバーを設計してもらっていて、そこではスペシャルカクテルが提供されますが、さらに、食とのコラボレーションも実現してゆきたいですね。

©Mandai Architects

©Mandai ArchitectsAWT BAR

場所:mosaic(住所:東京都港区南青山5丁目4-30 emergence aoyama complex 1F)

運営時間:会期中毎日18:00~24:00 (L.O.:23:30)

※10:00〜18:00は、AWTインフォメーションセンター/VIPラウンジを運営