文=友廣里緒

2022年4月9日-5月8日で京都市内各所で開催中のキョウトグラフィーは、今年で10周年を迎えた。「よそ(京都の外)」からやってきた2人が一念発起して始めた、京都の街を舞台にした「写真特化の芸術祭」だ。2021年実績では、室内、室外イベント総じておよそ185,000人を集客するほどの規模となった。コンセプト設計や展示のクオリティも評価を得ており、京都に拠点を置く業界関係者も「これほどになるとは」と唸る。共同創設者&共同ディレクターのルシール・レイボーズ氏と仲西祐介氏に話を聞いた。

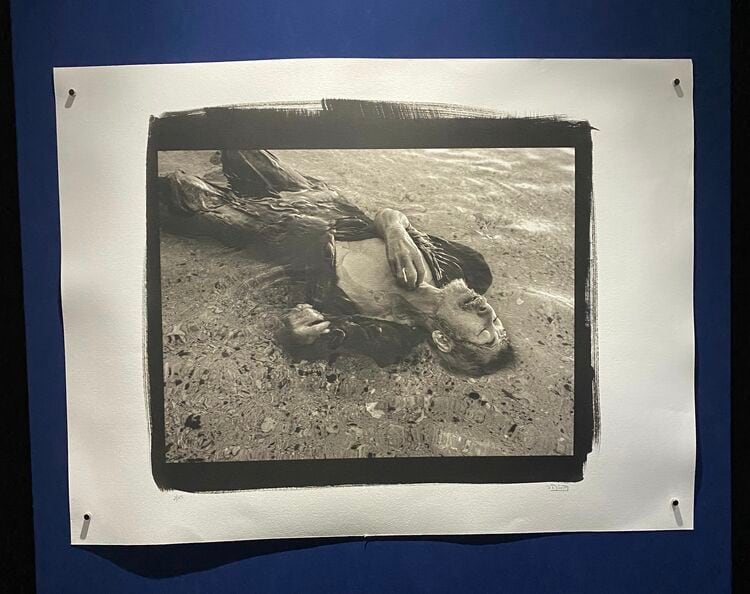

現代のファション写真家に多大な影響を与えた、ギイ・ブルダンの作品

現代のファション写真家に多大な影響を与えた、ギイ・ブルダンの作品©️The Guy Bourdin Estate 2022/Courtesy of Louise Alexander Gallery

「使命」をもった芸術祭

「私たちがインディペンデントでの開催にこだわるのは、“社会問題” を訴え続けたいからなんです」―仲西氏は、10年を振り返って目を細めながら話す。

コロナ以前から、文化庁支援の元、全国の地方公共団体による産官学連携の文化芸術資源を活用した取り組みが勢いを増してきていた。地方創生や地域活性化と結びつき、古参の芸術祭にも追い風となって、より大規模に国際的になるものも台頭している。

言わば芸術祭群雄割拠の中、2013年にスタートしたキョウトグラフィーは一貫して「社会問題」を掲げており、行政のバックアップなしに「毎年開催」して10年継続している点が特徴だ。洗練された世界観も評価されて多くの共感を呼んでいる。

「立ち上げに繋がったきっかけも、東日本大震災の原発問題でした。事故の後の危険性について日本で報道されない事実が多いことに“未だに水俣病と同じことが起こっている” と危機感を覚えたのです。“何かしなければならない”という思いで全国を旅し、京都にたどり着きました。文化的な土壌が豊かで、国際的に知名度が高い京都ならば、私たちに何か出来ることがあるんじゃないかと」

共同創設者&共同ディレクター仲西祐介氏とルシール・レイボーズ氏

共同創設者&共同ディレクター仲西祐介氏とルシール・レイボーズ氏

“社会問題を投影するメディアになる”ことが使命だという。

「飽物の時代、求められるのは心の豊かさ」―コロナという有事によって、近年の日本社会におけるプライオリティは、文化芸術活動は二の次、であることが如実に表れた。パンデミックが発覚して真っ先に「活動自粛」「予算縮小」の対象とされたからだ。

多くの産業人に打撃を与え、議論を生んだのが、日本と他国との「文化芸術」の捉え方からくる政策の差だ。特に「アーティストは生命維持装置。“いかなるコストがかかろうとも”守られるべき対象」 とのドイツ政府の発信は、日本のみならず世界の文化芸術界を沸かせた。

「日本では良くも悪くも“芸術文化はその道を良く知る人のもの”という畏怖の念があることも原因だと思います。感染対策はもちろん重要ですが、精神的な負担にも向き合う必要があります。人の心を救うアートは民主的であるべきです。みんなが好きな時に、好きなように表現できる環境を実現していきたい。社会問題を”みんなで考える”ことにも繋がります」

信念から、昨年、緊急事態宣言中でも実施に踏み切った。

「こんな時こそ必要だろうと、という思いでした」

写真に特化していることにも意味がある。この複雑な現代社会で問題を言葉で議論すると、知識や見識にずれが生じて、議論が嚙み合わないことが多いからだ。

「でも写真ならばどんな人でも、この社会で何が起こっているか、感覚的に捉えてもらうことができます」

アーヴィング・ペン Works 1939–2007

アーヴィング・ペン Works 1939–2007

今回、“10/10 現代日本女性写真家たちの祝祭”という企画に参加している殿村任香氏は、サイレントデモンストレーション(無言のデモ)を実施。自身の写真作品をプラカードにし、無意識の中で刷り込まれた女性像からの解放、がん患者に対する概念を変える、というメッセージを込めた。

「叫ぶデモはつい目を覆いたくなることがありますよね。でも今回はたくさんの人が振り返る姿が印象的でした。言葉による、“これは差別か否か”などの 議論は並行線になりがちなので、写真で“存在”していることを訴えたいのです。“存在している”ことを無視してはいけない。存在を認め合うことで、多様性への理解が広がります」

「京都の洗礼」が育んだ人を魅了する世界

活動を開始した当初、意気込みとは裏腹に、なかなか賛同を得られなかった。

「京都の立派な町家を所有するような、老舗企業をはじめ、色んな人に相談にいきました。門前払いもあれば、“無理無理、今まで京都の街おこしみたいな、似たような企画が沢山あったけど、どれもうまくいってへん”と」

今でこそ現代アートは世界的な市場拡大の後押しもあって、京都でも華を開かせつつある。

しかし京都における「文化的な土壌」とは、やはり伝統文化芸術・芸能や工芸などが基盤だ。現代アートは古い価値観を打ち破る性質をもつことも多く、伝統を守る立場では、脅威と捉えて認められず、10年前の現地でのリアクションは宿命といえる。

ただ、長い文化的な歴史の中で、変化も受け入れてきたからこそ、現在の京都があることも確かだろう。

「写真にも価値を見出せないようでした。私が“よそもん”であることも 賛同を得にくかったようです。結局、最初に協力を得られたのは、京都の中でも“アーリーアダプター” 層。感度が高くて京都では異端に見える方だったと思います」

初期に協力した一社が、京都室町で創業280年を超える帯問屋、誉田屋源兵衛だ。

「誉田屋さんで開催されていた田中泯さんのイベントに参加したら、内容は素晴らしいのに照明がなんとも良くない。私の専門でもあったので、声をかけさせていただいてからのご縁です。本当にありがたいです。田中泯さんとの出会いもいただき、今回の展示に繋がりました」

イサベル・ムニョス×田中泯×山口源兵衛 BORN-ACT-EXIST 誉田屋源兵衛 黒蔵、奥座敷

イサベル・ムニョス×田中泯×山口源兵衛 BORN-ACT-EXIST 誉田屋源兵衛 黒蔵、奥座敷

仲西氏と時を同じくして京都入りし、志をともにしたのが、レイボーズ氏だ。フランスとアフリカで20年近くフォトグラファーとして実績を積んできた。

「立ち上げの時は賛同を得るのに苦労したこともあって“クオリティ”を証明しようと心血を注いでいました。京都の文化度の高さにリスペクトがありますし、スポンサーとして興味をもってくれたのも、あらゆる“クオリティ”で世界を魅了する企業。企画内容と写真はもちろん、展示のクオリティも高ければ認められると思ったのです。それからずっと“世界に発信する”ためにも最高のクオリティを目指しています」

奈良原一高 ジャパネスク 〈禅〉 両足院(建仁寺山内)

奈良原一高 ジャパネスク 〈禅〉 両足院(建仁寺山内)

展示にこだわればコストは増えるが、協力してくれる個人やデザイナー、企業、団体に支えられてきたという。社会性が高い内容に加えて、彼女の存在が「フォト大国フランス」の文化を魅力的に伝えている。

「フランスでは60年代にアルル国際フォトフェスティバルが始まって、みんな写真をコレクションするようになりました。あの展示のクオリティも人を釘付けにするものがあります。現在の写真の価格が日本より高いのは、アルルの存在が大きいと思っています」

日本では、インテリア向けの飾りやすい低価格帯の写真が売れやすい。立ち上げ当初、「写真特化」で賛同が得られなかった背景には、写真の価値が作品として認められていない土壌も影響しているだろう。

「携帯カメラの普及もあって日本では、“写真は誰でも撮れる” と思われがちです。でも、“他の誰も撮れない写真” の存在を、キョウトグラフィーを通じて知って欲しい。そして世界観を楽しんで欲しいです。スタートから10年を経て、少しですが皆さんの認識が変化していることを感じています」

プリンスジャスイ いろのまことASPHODEL

プリンスジャスイ いろのまことASPHODEL

「社会性」が持つ機微と挑戦

10周年を迎えた今回のテーマは、「ONE(ワン)」だ。個々の存在を祝うと共に、多様性を讃える意味がある。

仲西氏は、「私たちは皆、戦争は何の解決にもならない、 ”個” の命が“全体”のために失われるべきではないことを知っているはずです。ロシアとウクライナの戦争が起こったのは信じ難いこと。分断された関係性をもう一度つなぎ直し、コロナ後の新しい平和な世界へ向けて再生していきたい。今後も社会問題がなくならない限りやり続けます」という。

近年世界的に増加しているソーシャルビジネスにおいても課題であるが、社会問題解決を目的とした事業では、収益の維持は優先されないため、継続性が難しくなることも多い。

サミュエル・ボレンドルフ 人魚の涙 琵琶湖疎水記念館 蹴上インクライン

サミュエル・ボレンドルフ 人魚の涙 琵琶湖疎水記念館 蹴上インクライン

「ただ規模を拡大したり、収益を大きくすることがゴールではありません。社会問題解決を最優先に考えていて、利益はギリギリです。社会的な影響力を持つことによって、問題解決に繋がるとは考えていますが、来場者が増えて事業が大きくなっても、中身がないものになっては意味がありませんし、舞台が京都でも観光のために文化をやっては京都の本質が損なわれると思っています」

ルシール氏は今後について、

「私の経験を活かして毎回アフリカのアーティストにも参加してもらってきました。今後は分野を広げることで、さらに多様性を実現したいと考えています。スポンサーも、キョウトグラフィーの独自性を愛してくれています。そうした世界観を今後も体現していきたい」と意気込む。

2人の役割分担について尋ねると、「自然にわかれていった」と笑う。使命と感性を共有しながら仲間を増やし、社会課題に写真で挑んだ10年を経て、キョウトグラフィーはまた新たな歴史を刻む。