ブームと冬の時代を繰り返すAIとは、結局どのような学問なのでしょうか。また、「第三次AIブーム」にある現在、世界はどのように動き、どこに向かっているのでしょうか。上智大学理工学部情報理工学科教授の矢入郁子氏が、AI応用をめぐる国際的な動向と将来的な社会応用の方向性を解説します。

講師よりメッセージ

日本の産業界ではこれまで、「AIアレルギー」とも呼ばれるような、AI技術導入への抵抗感が存在してきました。また、AIの正確な定義と社会への適用については、さまざまな議論があります。この講演では、AIの定義がなぜ困難であるのか、そしてEUがAIに対してどのような規制を設けているかについて解説します。また、国際電気通信連合(ITU)の方針を参考に、AIの将来的な社会応用の方向性を探ります。技術的な課題だけでなく、社会的受容性の向上に向けたアプローチも議論し、AI技術の健全な進化と社会貢献への可能性を探ります。

【TOPICS】

- 今現在世界に働いている万有引力

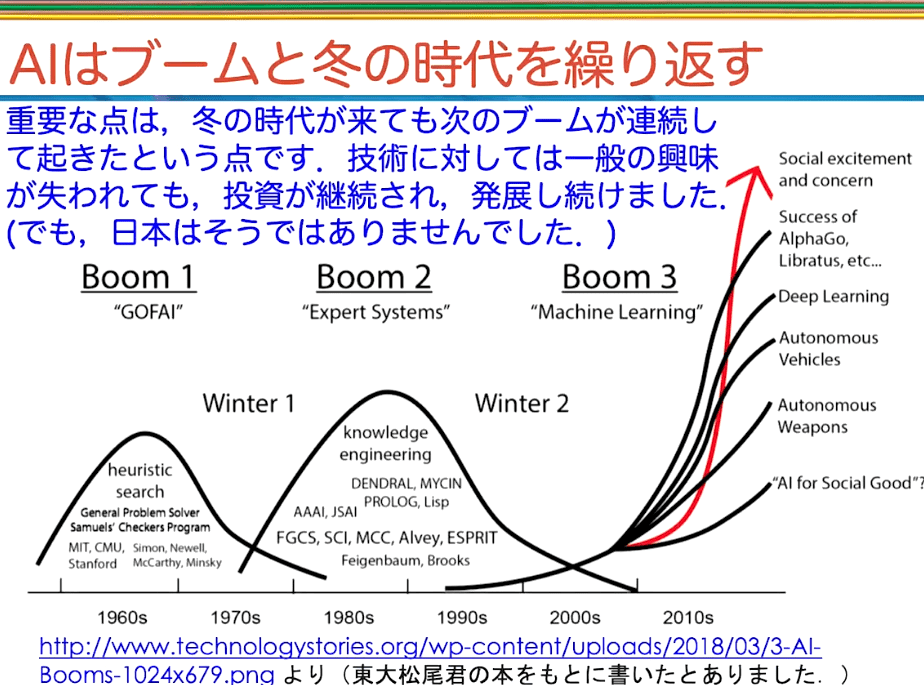

- ブームと冬の時代を繰り返すAIとは、結局どういう学問か

- 長きにわたる日本のAIアレルギーの元凶と現在の第三次AIブーム

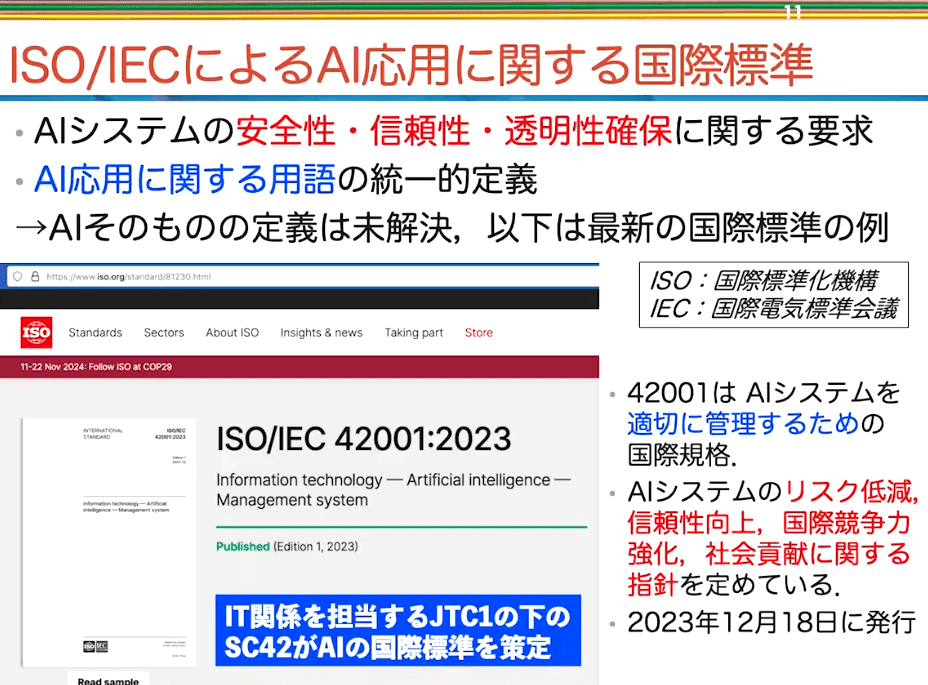

- AI応用に関する国際標準とAI規制のアクション

- ChatGPTに対応したEUのAI規制改訂

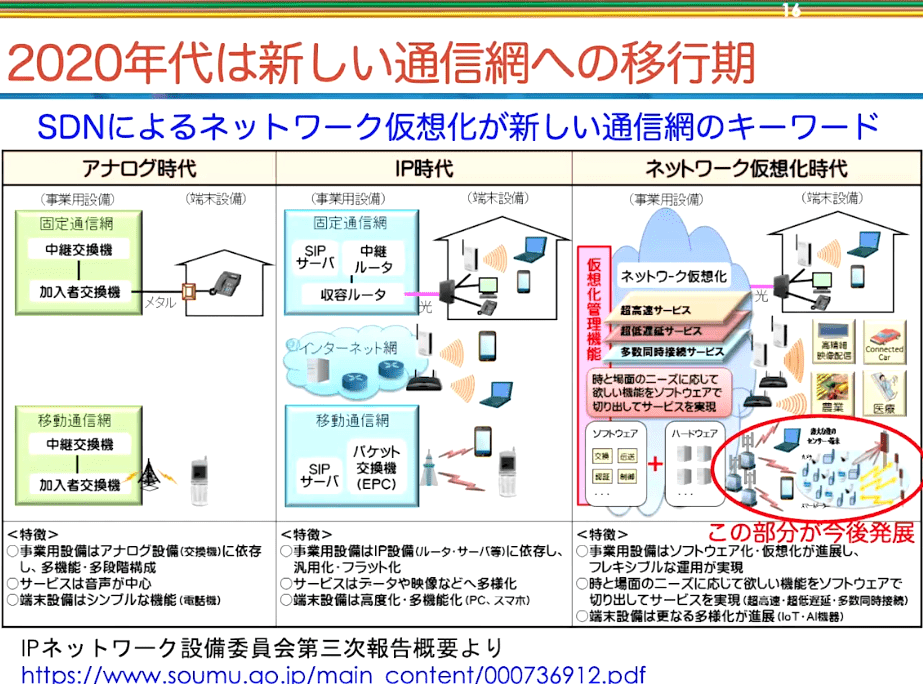

- 2020年代は新しい通信網への移行期

- Software Defined Networkのインパクト

- 6G、IMT-2030の標準化スケジュール

- ITU-Tの2022-24年のSG(Study Group)構成

- AIと情報通信産業の10年先が見える、SGの会合と報告書

- 世界は今、AIを受け入れる準備をしている