世界経済を揺るがしたリーマンショック後、日立製作所は当時の国内製造業としては過去最大の7873億円の赤字を計上した。その翌年にグループ会社の会長から本体の会長兼社長として呼び戻され、日立再生のために改革を断行したのが、現在同社の名誉会長を務める川村隆氏だ。同氏に、経営の在り方と経営者としてのあるべき姿、さらに日本企業が進むべき未来の方向性についてお聞きした。

※本コンテンツは、2022年8月26日(金)に開催されたJBpress/JDIR主催「第1回 取締役イノベーション」の特別講演2「私の企業経営論<前編>」の内容を採録したものです。

動画アーカイブ配信はこちら

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72599

日立再生の過程と現代の企業が抱える課題

現在、日本国内には、ぺプチドリームやユーグレナといった「スタートアップ企業」が急速に増えつつある。一方で、ユニクロ、日本電産、ニトリなど、いわゆる「創業者企業」も多く存在している。

日立製作所の名誉会長を務める川村隆氏は、これらの企業と「歴史ある大企業」とを比較した場合、「歴史ある大企業の方が多くの問題を抱えている」と話す。創業の理念が生き残っているかどうかが、抱える問題の大きさや多さに関係している。

創業の理念とは、大きく抽象化して見ると次の3つに分類できる。

①個人の誠・正直

②集団の和

③社内風土の積極進取・開拓者魂

以上の3つは企業体には不可欠な要素に思われるが、川村氏は③の要素が欠落した企業が多いことを指摘する。

「大きな企業ほど、諸先輩方のつくったルートをたどり、その範囲内で仕事を進めていこうとします。また『集団の和』が『付和雷同』の場に変質しているケースも多いといえます。その結果、欧米から『ポジティブ度の低さが課題』だと評されてしまうのです」

こういった現状を鑑み、日立グループ再生の立役者となった川村氏の体験と合わせて、日本企業の目指すべき未来について考えてみたい。

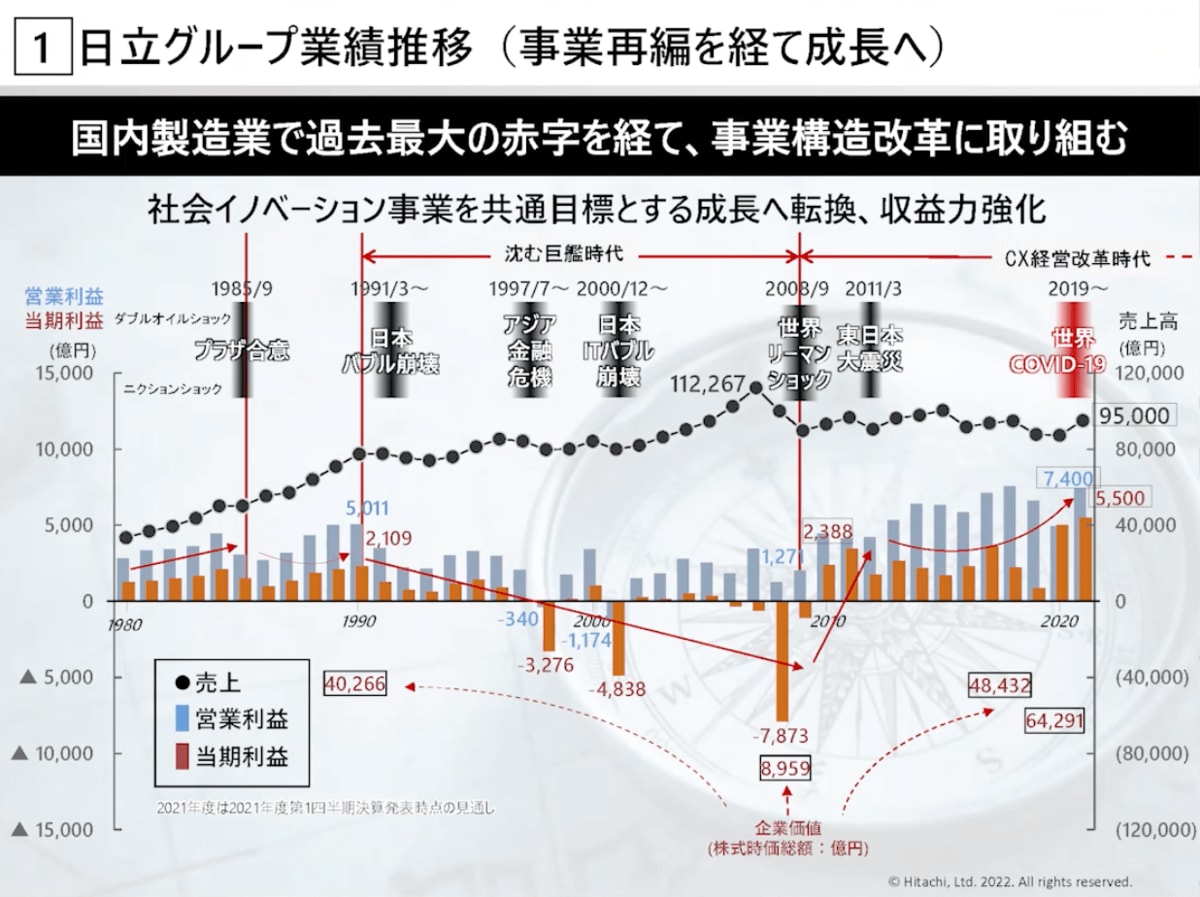

日立製作所は1910年に修理工場として発足した後、1990年には株式時価総額が4兆円に上るほどの大企業へと成長を遂げた。しかし1991年にバブルが崩壊。以降、2008年までの20年間は「沈む巨艦時代」とやゆされる大低迷期を迎えることになる。当時は「改革を行っても的を射なかった」と語る川村氏。その原因は「課題改革の先送り、ぬるま湯経営、代々伝えられてきたプロセスを守ればよいという社風」だったと話す。

2008年、米国の有力投資銀行であるリーマン・ブラザーズの破綻を契機に世界経済を脅かすリーマンショックが起こった。世界的な金融危機が深刻化する中、日立は当時の国内製造業過去最大のマイナス7873億円という最終赤字を出した。これをきっかけに「グループ全社が覚醒した」と川村氏。2009年の4月には経営陣が刷新され、欧米の子会社から優秀な経営者が日本国内へと呼び戻された。川村氏もその一人である。

「指名委員会から社長の任を打診されたときは、一晩ほど決心がつかず、ためらいました。非常に難しい時期だということも理解していましたが、最終的には『やろう』と決断したわけです。その際、会長も兼務したいと申し出ました。これは意思決定を早めたいという意図があったからです。会長と社長の意見が角度にして10度違えば、末端では社内が右往左往するほどの差になります。改革のスピードアップを図るためには必要なことでした」

川村氏はその決断を後押ししたという、ある過去の体験にも触れた。

「『ザ・ラストマン(最終責任者)体験』というものを私は幾度となくいろいろな形で経験してきました。1999年7月23日搭乗していた飛行機がハイジャックされるということがありました。その際、交代のために客席に乗っていた別の機長にわれわれは助けられたのですが、その機長のザ・ラストマン体験は非常に強烈なものでした。そのことを思い出し、私もこの打診を引き受けねばと決断したわけです」