「ゆっくり行きなさい。牛のようにゆっくり行きなさい」と教えた漱石。芥川はあまりにも深く考えすぎて、だんだん書けなくなっていったのでした。

文=山口 謠司 取材協力=春燈社(小西眞由美)

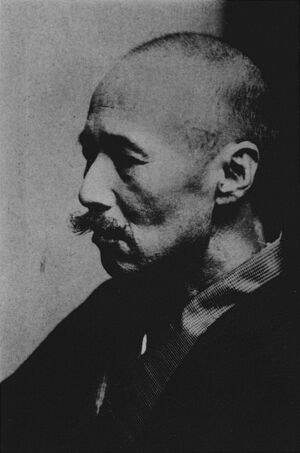

芥川龍之介 写真=近現代PL/アフロ

芥川龍之介 写真=近現代PL/アフロ

芥川にとって書くことの意味とは

「澀江抽斎(しぶえちうさい)」を書いた森先生は空前の大家だつたのに違ひない。僕はかう云ふ森先生に恐怖に近い敬意を感じてゐる。いや、或は書かなかつたとしても、先生の精力は聡明の資と共に僕を動かさずには措(お)かなかつたであらう。

『現代日本文学大系43 芥川龍之介集』所収

『文芸的な、余りに文芸的な』より(筑摩書房)

「文芸的な、余りに文芸的な」は、芥川が自殺した昭和2年(1927年)、4月から8月に発行された雑誌『改造』に掲載されたものです。その中の「森先生」という章で、鷗外に「恐怖に近い敬意を感じている」と書いています。

森鷗外

森鷗外

漱石の葬儀で出会った時、芥川は、すでに鷗外からとてつもなく強い力を感じたのだと思います。

さて、小説を書きたいと思って書くことと、書かなければならないと思って書くことの差はどこにあるのでしょうか?

夏目漱石は、幻を追うようにゆっくりと、しかし正確に話を紡いでいくことができた人でした。

小説の主人公を中心に登場人物ひとりひとりの出会いと思い、信念がどのように折り重なっているのかを、長い時間をかけて陰影深く描いていったのです。

100年後の今でも漱石の小説が色褪せないのは、その深さにあるのだと思います。言い換えると、小説の構造が深く畳み込まれていて主題が見えてこないので、トーマス・マンの小説のように、読者は、ずぶずぶと話の中に引き込まれていくのです。これは川端康成にも通じるところでしょう。漱石や川端は息をするように書きました。書いていることがとても自然だったのです。

これに対して芥川と鷗外は、書くことの意味を探して書いたのではないかと思います。書かなければと思って書くためには、人が驚くような主題を見つけなければなりません。でもそんな主題を見つけるためには、外国の古典や文献、小説をたくさん読み込み、それをうまく自分の頭の中で発酵させ、一気に書いていく必要があります。

芥川は1日に洋書を2、3冊読んで、何がどのページに書かれていたか覚えているという才能を持っていた人だといわれています。『鼻』『芋粥』といった『宇治拾遺物語』など日本の古典を題材にしたものから、『奉教人の死』『おぎん』など「キリシタン物」と呼ばれるものまで、とにかく面白い作品を発表していきます。天才と呼ばれるにふさわしいこれらの作品は、当時の読者をアッと驚かせたに違いありません。

そんな芥川を褒めた漱石でしたが、「ゆっくり行きなさい。牛のようにゆっくり行きなさい。そうでないといずれ書けなくなってしまうよ」と教えました。漱石にはいずれそうなることがわかっていたのでしょう。芥川は、久米正雄、菊池寛、山本有三、土屋文明、佐藤春夫、室生犀星、谷崎潤一郎など多くの文学を志す友人には恵まれますが、友人と師とは違います。

もし漱石が長く生きていたら「もっと楽しくやっていいんだよ」ということを教えたのではなかったでしょうか。

漱石自身、経済的なことではずいぶん辛い目に遭い、胃病を抱えて神経をやられてしまいますが、それでもデビュー作『吾輩は猫である』や『坊っちゃん』のような江戸っ子としての軽さを大事にして、最後は漢詩に遊ぶことができました。

芥川も、俳句は巧みだし、絵も書けます。

楽しむことはできたと思いますが、時代がそれを許してくれなくなってしまうのです。