2022年5月23日、国際エネルギー機関(IEA)は、世界の電気自動車(EV)の販売台数は、2021年に続き、2022年も政策支援や新規モデル投入から好調。その一方で、原材料となるリチウムやコバルトなど鉱物資源の生産増加が必要、と発表した。同日発表した「世界EV展望2022」によると、2021年に世界で販売されたEVとプラグインハイブリッド車(PHV)の合計は前年比2.2倍の660万台。

しかし、こんなのはまだまだ序の口である。温暖化を抑制する目標を達成するためには、今後、人類は何千万台というEVやハイブリッド車を作っていく必要がある。わずか数年でのEV、PHV大増産の果に訪れるゼロエミッションヴィークル社会。そのとき、我々が住む地球は、とんでもなく貧しい星かもしれない。

今回は、JBpress autographでも活躍している自動車ライター 大谷達也氏が、立命館大学理工学部 山末英嗣教授、そして名古屋大学環境学研究科 谷川寛樹教授をインタビューした。

車重1.1トンのクルマの重さ

「1台のクルマを作るのに、地球にどのくらいの“穴”を掘らなければいけないか?」

そんな視点から、自動車産業の環境負担を導き出そうとしている研究者がいる。立命館大学理工学部の山末英嗣教授、そして名古屋大学環境学研究科の谷川寛樹教授を中心とするグループだ。

おふたりについては、すでに鈴木文彦編集長執筆の記事「古いクルマに乗ることは社会的に正しいという学説|CO2だけでは測れない環境問題」で紹介されているが、その内容があまりに衝撃的だったため、改めておふたりを取材し、私の視点からその研究の一部を紹介させていただくことにした。

名古屋大学 環境学研究科 谷川寛樹 教授(左)、立命館大学 理工学部 山末英嗣 教授(右)。

名古屋大学 環境学研究科 谷川寛樹 教授(左)、立命館大学 理工学部 山末英嗣 教授(右)。写真:阿部昌也『古いクルマに乗ることは社会的に正しいという学説|CO2だけでは測れない環境問題』より

なぜ、「どのくらいの穴を掘るか?」が環境負担の指標になるのか。まずは、その説明から始めよう。

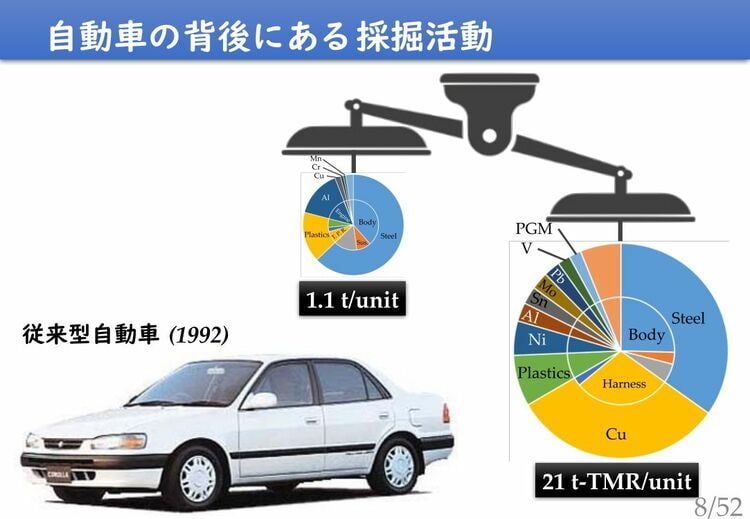

私たちが慣れ親しんだエンジン車を作る際、もっとも多く用いる素材は鉄で、重量比でいえば全体の2/3程度。残る1/3はプラスチックとアルミが半々で、それ以外にマンガン、銅、クロームといった金属をごく微量、使用する。これは、いまから30年ほど前に生産された一般的な乗用車に関するデータで、想定される車重が1.1トンと現在の水準に比べてかなり軽いことは事実。ただし、ハイブリッド・システムを積まない純粋なエンジン車であれば、使用される素材の比率は、いまも大筋で変わっていないだろう。

およそ1.1トンのクルマの製造に21トン程度の採掘が必要になる。

およそ1.1トンのクルマの製造に21トン程度の採掘が必要になる。

いっぽう、山末教授らの研究により、1kgの鉄を作るには地球の土を10kgほど掘らなければいけないことがわかっている。同様にして、アルミ1kgを作るにはおよそ50kgの土を、プラスチックはものによって異なるものの、だいたい10〜20kgの土を掘るという。

TMRは関与物質総量=Total Material Requirementの略。鉄1kgを得るために10kg、プラスチックで10から20kg、アルミニウムで50kg、銅で400kg、金で100万kgを採掘する必要がある。

TMRは関与物質総量=Total Material Requirementの略。鉄1kgを得るために10kg、プラスチックで10から20kg、アルミニウムで50kg、銅で400kg、金で100万kgを採掘する必要がある。

このような数字を山末教授らが手間ひま掛けて調べているのは、これが地球環境に重大な影響を与えるからだ。その影響の度合いについて、山末教授はこんなふうに説明してくれた。

「地球環境に与えるダメージは、たとえば砂漠を掘るのか、熱帯雨林を掘るのかによっても大きく変わります。これらは素材によって決まるわけですが、たとえばニッケルやコバルトに関していえば、フィリピン、インドネシア、ニューカレドニアといった、かなり生物の多様性が高いところを掘っています。しかも、ニッケルの鉱床は地面の下15mほどのところにあるので、採掘するには地表を掘り返さないといけません。もしもそこに植物が生えていれば、それを伐採して掘り起こすわけですが、当然、そこに住んでいた動物や昆虫などの生態に大きな影響を及ぼします」

山末教授によると、たとえば採掘後に土を元に戻して植物を植えたとしても、同じ土地に動物や昆虫が戻ってくるまでには、さらに長い歳月を要するという。

「たとえばムササビは木に穴を掘って、そこに巣を作りますが、当然のことながら細い木では巣は作れず、植えた木が太く生長するまで、その地域で暮らすことはできません。したがって、たとえ植生が元に戻ったとしても、本当の意味で豊かな植物多様性が元に戻るまでには、さらに長い年月がかかることになります」

森林の伐採が、地球温暖化現象に悪影響を及ぼすのは当然のこと。つまり、カーボンニュートラルという観点からいっても、EVの行きすぎた生産は好ましくないことになる。

しかも、採掘が終わったからといって、必ずしも木が植えられるとばかりは限らない。谷川教授が1枚の写真を取り出して説明してくれた。

「これは2015年にフィリピン南部のブトゥアンで撮影されたもので、ニッケルが採掘された後の様子がわかります。ご覧のとおり、地表がすっかり削り取られています。おかげで、ちょっとでも雨が降ると海に大量の土砂が流れ込み、この影響でこの海域に暮らす生物の多くが死滅しているようです」

つまり、ニッケルを掘り起こしたために土砂災害が起こりやすくなり、生態系に多大な影響を与えているのだ。ひょっとすると、これは極端な例かも知れないが、地下資源の採掘は地球環境の破壊に結びつく恐れがあることを、この写真は物語っている。

EVの環境負荷

ここから導き出される答えは、極めてシンプルだ。もしも環境破壊を最小限に食い止めたいなら、地球に掘る穴も最小限に留めたほうがいい、ということである。

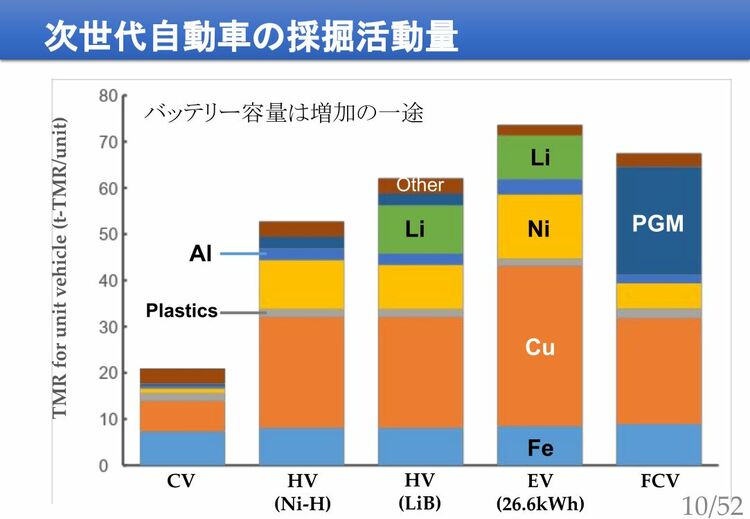

話を元に戻すと、1992年当時の一般的な乗用車を生産するのに穴を掘った土の量は、およそ21トンだったと推測される。では、ここで問題。EV(電気自動車)を1台作るのに掘り起こす土の量は、いったいどれほどなのか? バッテリー容量26.6kWh(初期の日産リーフと同程度)だったと仮定しても、山末教授らの研究によれば70トン以上の土が掘り返されるそうだ。これは、30年前のエンジン車の3倍以上に相当する。

表の一番左が従来型のガソリンエンジン車の生産に必要な資源を得るために必要な採掘量。そこから右は、ニッケル水素電池ハイブリッド車、リチウムイオン電池ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車の参考値が並ぶ。

表の一番左が従来型のガソリンエンジン車の生産に必要な資源を得るために必要な採掘量。そこから右は、ニッケル水素電池ハイブリッド車、リチウムイオン電池ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車の参考値が並ぶ。

ちなみに、このうちのおよそ半分が銅の採掘に際して掘られた穴とのこと。なにしろ、前述のとおり銅1kgを掘るには400kgもの土を掘らないといけないのだ。これに続くのがニッケルやリチウムなど。どれもEVを作るのになくてはならない素材ばかりである。

これらの数字はあくまでもバッテリー容量が26.6kWhだった場合で、バッテリー容量が60kWhや100kWhにもなる最新EVの場合は、当然のことながらこれが2倍にも3倍にも膨れあがる。つまり、車重1.1トンのエンジン車を規準にすれば、その10倍近い土を掘り返さないと、いまのEVは作れないのである。また、エンジン車の車重がかりに2トンに迫ると仮定しても、EVを作るにはその5倍程度の土を掘り起こさなければならないことになる。

パリ協定の理想が達成されたとしても……

「だからEVは環境破壊を招く」と、山末教授らが結論づけているわけではない。EVは走行時にCO2を発生しないとされる。つまり、CO2削減という観点でいえば、EVも地球環境の保全に一定の効果があることになる。

しかし、それ以上に重要な問題は「CO2排出量だけを抑制すれば、本当に地球環境を守れるのか?」という点にある。地球温暖化現象は極めて深刻で、これが喫緊の課題であることは間違いない。しかし、かりにパリ協定で定めたCO2排出量を実現できたとして、そのときの地球が荒れ野原で、人だけでなく植物や動物にとっても、まったく生きていけない場所に変貌していたら、どうだろう? 言い換えれば、地球環境を守るうえで注目しなければいけないのはCO2削減だけでなく、そのほかにも多くの課題が存在している可能性があるのだ。

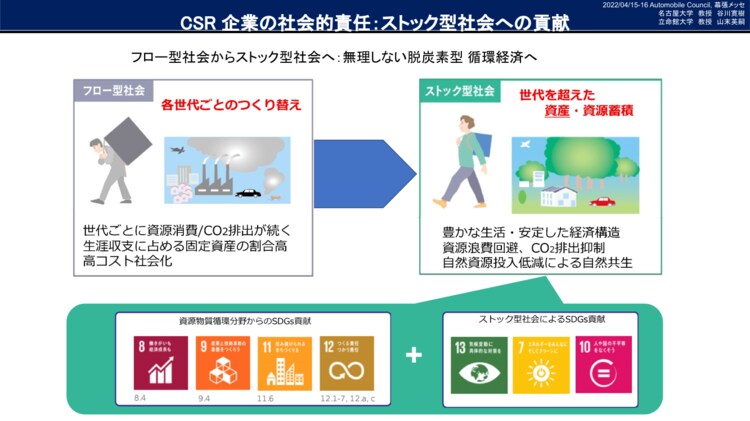

地下資源の採掘が自然環境に与える影響を小さくするうえで重要な考え方が、「フロー型社会からストック型社会への転換」だと谷川教授らは考えている。クルマを作るたびに新しい地下資源を掘り起こしていれば、地球はいつしか穴だらけになり、資源も枯渇してしまう。そうではなく、一度掘り起こした地下資源は、素材をリサイクルすることにより、新たな採掘を最小限に留める。これがストック型社会の基本的な考え方である。

しかし、EVは現在、急激に販売台数を伸ばしている真っ最中で、これから先もさらに増産される見通し。たとえば国際エネルギー機関(IEA)は、温暖化ガス排出量を持続可能な開発シナリオに載せるためには、2030年までに全世界のEV販売台数が4700万台に達してなければいけないと試算している。ちなみに、2020年の全世界のEV販売台数は200万台を少し越える程度。その後の10年間でEVの年間販売台数をおよそ25倍まで増やすためには、地球に膨大な数と量の穴を掘らなければならない。それは本当に環境にとって正しいことなのだろうか?

もしもEVの伸び率がもっと穏やかであれば、その間にバッテリー生産で必要なリチウムやコバルトなどをリサイクルできる可能性が生まれる。さらにいえば、必要なEVの販売台数にひとたび到達すれば、その10年後くらいからは大量の廃バッテリーが生まれ、そこから素材をリサイクルできるようになるかもしれない。いずれにせよ、地球に掘る穴の数と量を減らすうえで、「フロー型社会からストック型社会への転換」が重要であることは間違いない。そして、ストック型社会の基本が「いまあるモノを大切にする」という考え方にあることにも注目すべきだろう。

この原稿で引用した数値などには、まだ検証が不十分なものが含まれているかもしれない。また、土を掘り起こす量と環境負担の相関関係に関しても、さらに詳しい調査/研究が必要なはず。そうした作業が進んで自動車産業と地球環境の関わりがより明確になり、自動車産業が本当の意味で「環境負担の軽減に役立つ」ようになることを期待したい。