駄菓子の「ビッグカツ」で有名なスグル食品。電話・FAX・紙などアナログな社内コミュニケーションによる業務効率の悪さや、経営指標の取りまとめの遅さなど、情報共有に課題を抱えていた。同社の専務取締役である大塩 和孝氏は、「伝達ミスの対応や資料の集計ではなく、商品の価値やお客様の満足度の向上につながる行動こそ人がやるべき仕事。そんな仕事に社員が集中できる会社を作りたい」と考え、kintone(キントーン)を導入し、予想を超える成果を得たという。経営者自らキントーンを導入した大塩氏に、導入の決め手や効果について話を聞いた。

アナログな社内コミュニケーションが原因で、あらゆる業務が非効率

スグル食品 専務取締役 大塩 和孝氏

スグル食品 専務取締役 大塩 和孝氏

駄菓子の「ビッグカツ」、「いか姿フライ」、広島のソウルフード「ガンス」など魚介加工食品の製造で有名な株式会社スグル食品。社員は約150名。本社と工場を広島県呉市に、営業所を東京・仙台・名古屋・大阪・福岡に構えている。そんな同社では、「電話・FAX・紙」を中心としたアナログな社内コミュニケーションが原因となり、あらゆる業務が非効率的だった。お世辞にも「社員がやるべきことに集中できている」とは言えない状態である。特に深刻な問題は3つあった。

1.読むだけで手間と時間がかかる紙の営業日報

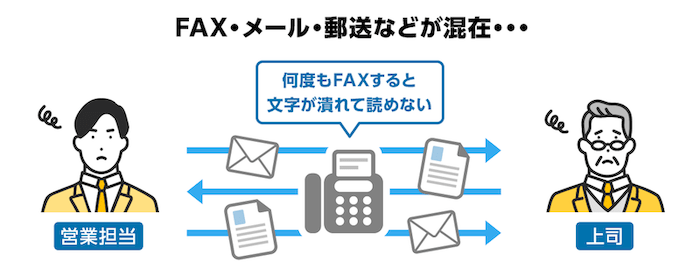

紙の営業日報は、人により入力方法がバラバラで、紙に手書きする人とExcelに入力する人が混在していた。日報の共有方法はFAX・メール・郵送で、特に多いのはFAXだった。FAXで回覧者それぞれへ順繰りと送られ、質問や指摘は手書きで書き込まれていた。FAX送信を繰り返すうちに文字は潰れて読めなくなっていく。読むだけなのに「とにかく手間がかかっていました」と大塩氏は話す。

現場からも「どうにかしてほしい」と声が上がっていたという。おまけに回覧中の紛失、ファイリングする手間、過去の日報を閲覧するためのファイル捜索、共有するためにスキャンしてメール添付する手間などもかかっていた。日報に有益な情報があっても活かすことはできず、ノウハウが溜まらない状態だった。

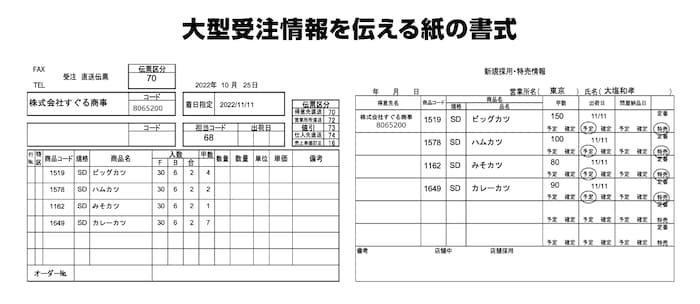

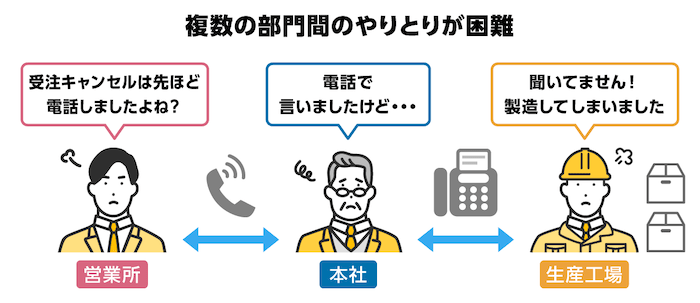

2.「言った言わない」で部門間が揉め、過剰在庫のミスが発生

アナログな情報共有は、複数の部門間のやり取りを困難にしていた。リアルタイムにコミュニケーションが取れない、正確に情報が伝わらないなどだ。例えば、生産計画に影響を与える大きな受注は、事前に社内で情報共有するというルールがあり、紙の書式に手書きかExcelで入力後、FAXやメールで営業部から本社に送られた。本社では書類を印刷し工場まで歩いて行って工場の担当者に手渡しをする。数量変更がある場合は電話による口頭伝達だ。繁忙期には変更依頼が重なり、過剰在庫などのミスが発生したり、言った言わないで部門間で揉め事になることもあった。

3.経営判断は月に1度のペースが限界だった

経営者なら売上など経営指標は気になるものだが、売上・設備稼働率・商品ごと売上など、データを確認できるのは月に1回だけだった。紙で提出された売上データを基幹システムに手入力し、月に一度システム担当者が集計して関係者に配布するというやり方をしていたからだ。前月の数字が月初にやっと分かり、「蓋を開けてみたら、この数字でした」という状況だった。大塩氏がどうしても確認したい数字がある時は、システム担当者に集計を依頼したが、通常の業務をその都度中断させるのは心苦しかった。また、営業会議の資料は毎回100枚以上の紙の束で、紙の受注表の数字をExcelに手入力して作成するため集計作業には半日もかかっていた。

「経営者は休日・早朝・深夜などでも会社のことを考えますが、そんな時にデータが無く、思うように経営判断ができない状況に、大きなストレスと不満を感じていました」と大塩氏は話す。

上記のような問題から、デジタルを活用したコミュニケーション、情報共有の方法を模索していた。

値段的な導入ハードルの低さ、非IT人材でも使える簡単さが決め手

大塩氏がグループウェアでアナログなコミュニケーションの問題を解決できることを最初に知ったのは、地元広島の経営者の集まりだった。数あるグループウェアの中からキントーンを選んだのは、以下の3つの理由からだ。

1つ目は、値段がリーズナブルなので失敗しても撤退が容易なことだ。キントーンの他にも「申請書」や「ワークフロー」などのキーワードでいくつかのツールを比較検討したが、キントーンは月額費用が圧倒的に安く、導入ハードルが低かった。試算すると将来的には印刷代が月3万円程度浮くことになり、印刷代だけでもペイできる手軽さは魅力的だった。

2つ目は、「非 IT人材」の大塩氏にも自分自身で業務アプリケーションを作れる簡単さだ。3つ目は、基幹システムを担当するベンダーがキントーンに詳しく、導入のサポートをしてもらえる安心感だった。「キントーンの導入は、ほぼ私だけで進めることになるので、頼れる相談相手が社外にもいることが心強かったです」と大塩氏は話す。

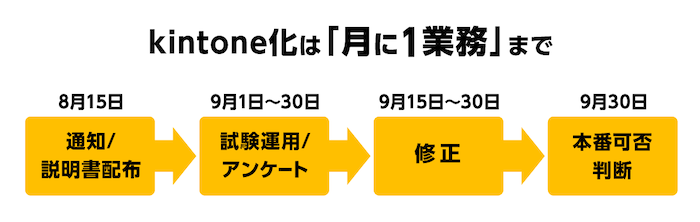

キントーン導入時にまず実施したのは、業務ボリュームの多い営業日報のキントーンアプリ化だった。FAXや紙からの変化は大きいため、社員からの反発も予想されたが、反発の予防と、トラブルが発生した際に乗じて導入メリットを伝えることでキントーンの社内浸透を成功させた。反発の予防策はアプリの導入フローだった。キントーン化する業務は月に1業務までに制限。リリースするアプリは1.5ヶ月をかけて試験運用と修正を行い、反響が悪い時は撤退する。このフローを回せば反発はほとんど起こらなかったという。

またリリース後に頻発したのは営業からの「日報のコメント欄でやり取りを行うのは面倒。電話で済ませたい」という意見だった。しかし、この問い合わせに対応している最中に「言った言わない問題」が発生し、その場で「コメント欄を使うと履歴が残るからトラブルが起こらない」と伝えて利用をうながした。これらの工夫や努力を経て、今では「履歴を見返せるから便利」「掛け直しを意識しなくて良いので負担が少ない」「自分のタイミングで連絡できて助かる」という雰囲気になり、コメント欄での業務連絡が一般化した。「電話がかかってくる時は緊急事態」という認識にまでコミュニケーション手段が変化したという。

営業所からFAXを廃棄。経営判断もスピーディーに

実際にキントーンを活用して大きな効果が得られた例として、「日報アプリ」や「特売情報アプリ」の導入、そして営業数値のデータ化による経営判断の迅速化だ。

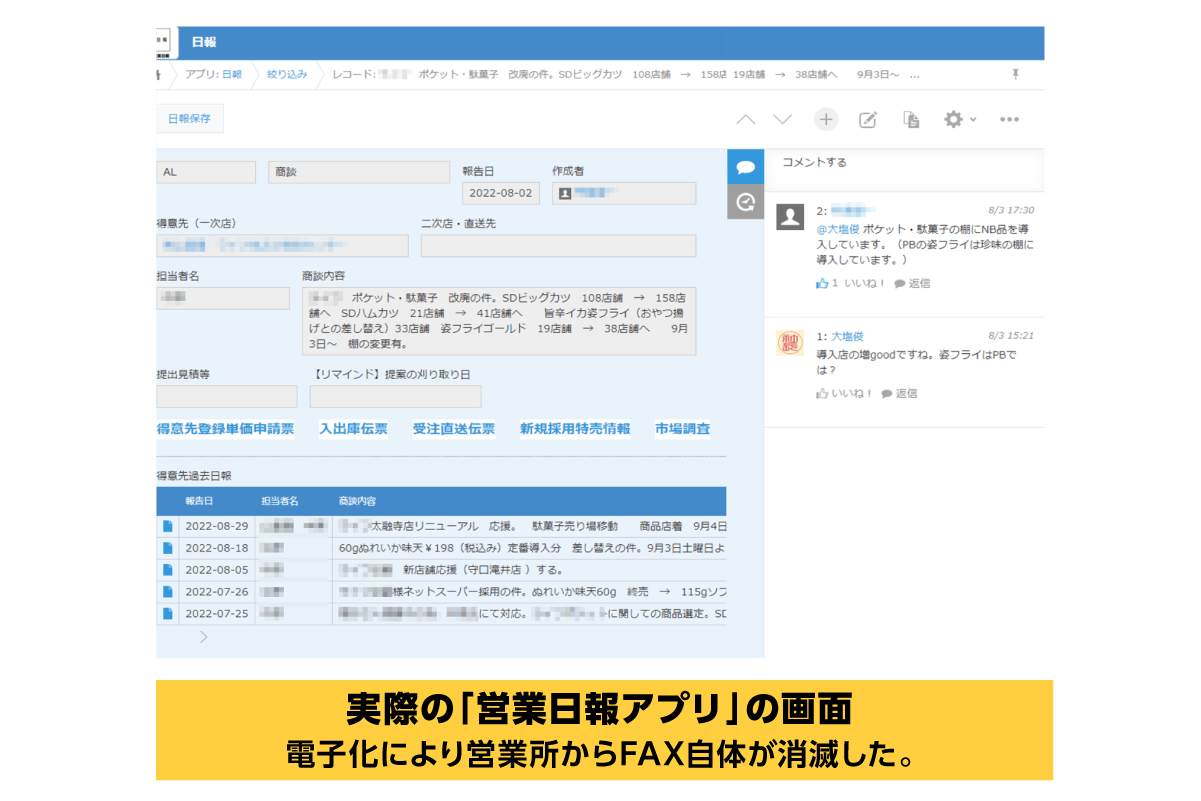

1.営業所からFAXを廃棄。蓄積した情報を活かせるようになり、営業提案の質も向上

紙の営業日報とFAX送信のわずらしさを解消したのは「日報アプリ」で、その効果は絶大だった。アプリに日報を記述して保存ボタンを押すだけで全社に共有されるため、紙の日報の回覧は不要になり、FAXで文字が潰れて読めなくなることもなくなった。誰でも他人の日報を閲覧できるので、成功事例を共有し合う文化が育ち、営業部全体の提案の質が向上した。また、クロージング日を設定すると期日に通知が飛ぶ設定をしたことで、活動漏れの防止になっている。他にも、得意先ごとに過去の対応履歴を一覧表示できるため、日報アプリ上で引き継ぎが完了するようになった。

「日報アプリのおかげで、全ての営業所から FAXを捨てることができました。日報以外にもFAXを使っていた業務はありましたが、一番ボリュームの多かった日報が電子化されたことがトリガーとなりFAX廃棄を達成できました。本来の目的を超えて、意図しない効果が次々と出てきたことに驚いています」

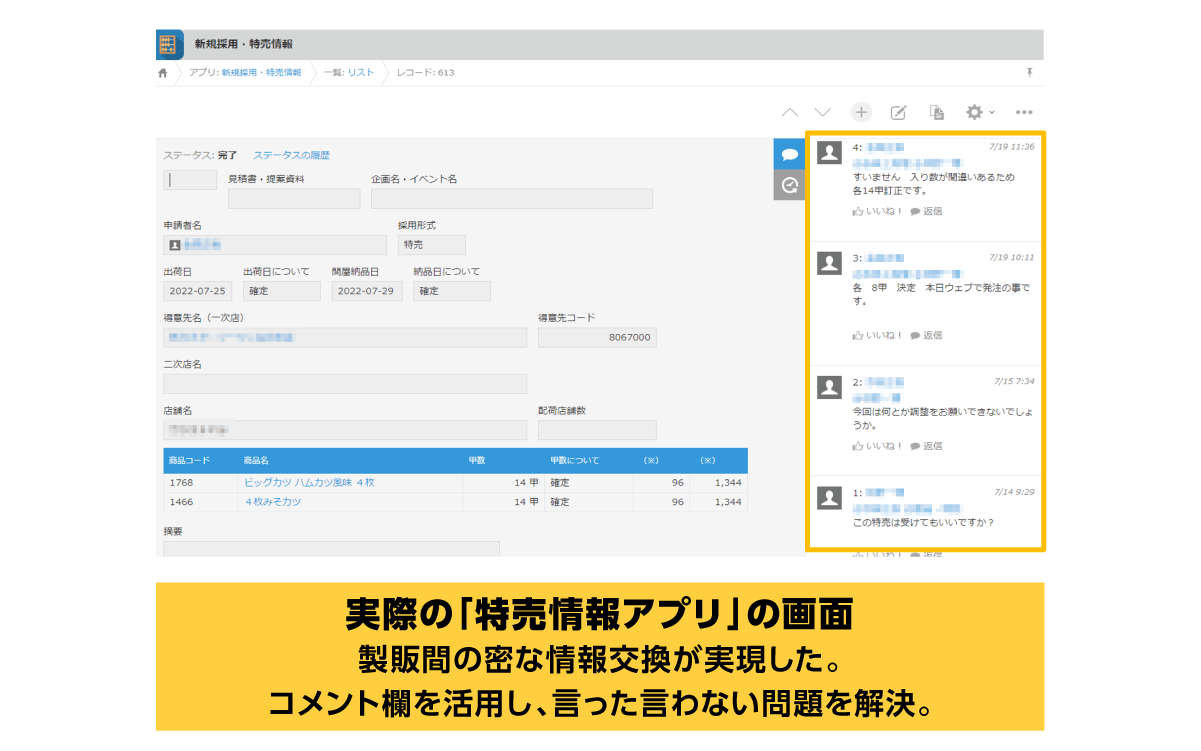

2.電話応対が大幅に減少し、部門間の「言った言わない」問題を解決

大型の受注情報を営業所・本社・工場間で共有するために作られた「特売情報アプリ」は、言った言わない問題を解決した。紙時代と記入内容は同一で、必要事項をキントーンに登録するだけで本社と工場に同時に情報を共有できる。注目すべきはアプリの「コメント欄」だ。受注情報に紐付いた状態で、ログを残しながらやり取りができるため、言った言わないで揉めることが一切無くなった。また以前の本社社員の1日あたりの電話応対時間はひとり当たり1日30件〜50件、時間にすると1〜2時間と多かったが、これもほとんど無くなった。

「調べてみると、なんと社員は就業時間の10%以上を電話応対に費やしていることがわかりました。電話応対は作業を中断するので仕事の邪魔になってしまうし、言った言わないの火種にもなります。これがなくなったことはとても大きな変化でした。おかげで社員は本来の業務に集中できますし、職場の雰囲気も良くなったと思います」

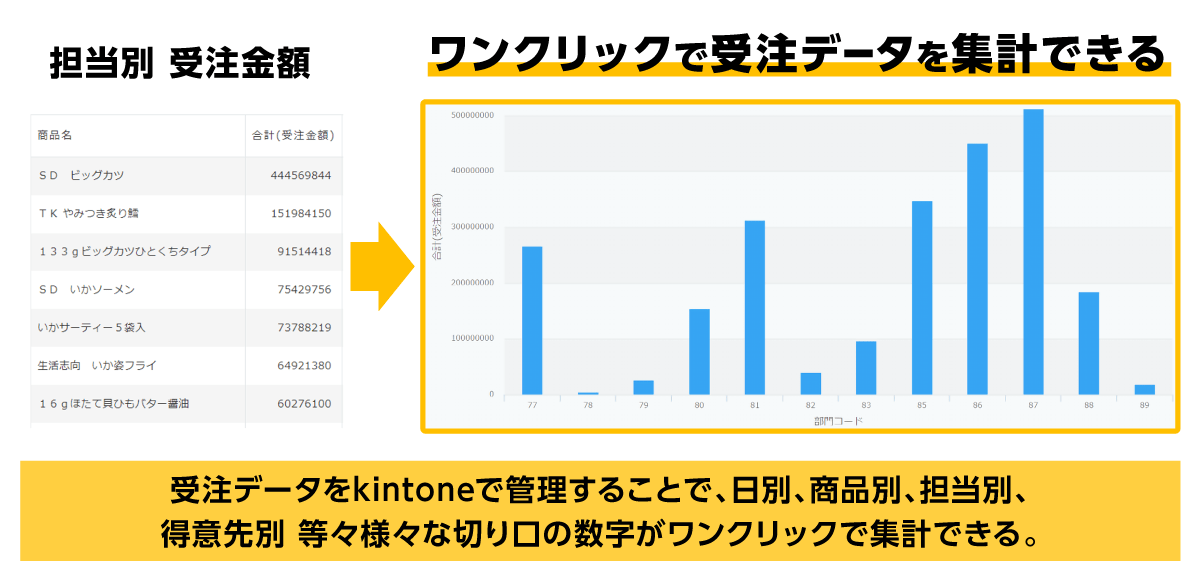

3.経営判断がスピーディーになり、売上増加に繋がった

基幹システムに入力する営業数字をキントーンにもCSVで入力するようにしたことで、経営判断に使う数値をいつでも、どこからでも把握できるようになったことも、経営者として大きな効果だった。

キントーンの集計機能により、会議資料の作成のためのデータ抽出はボタン1つでできるようになり、半日かけて作成していた会議資料は実質5秒で完了する。生データを、好きな切り口で集計できるので、気になる指標もチェックし放題だ。例えば設備の稼働率からは、商品の売れ行き、社員の調子、在庫具合などの状況が垣間見える。こうして問題があればすぐに打ち手を考えることができるようになった。

これらの取り組みにより、工場の稼働率は大幅に改善し、商品全体の回転率も向上した。同時にシステム担当者の営業数字を集計する業務の負担も軽減され、集計作業に費やしていた時間をシミュレーションや本質的な議論に充てることができるようになった。

大塩氏は「月の途中であっても製造ラインの稼働が低いことに気付けるようになりました。例えば、どの商品群で販促活動を行うべきか、ライン稼働が高すぎるのは人や設備が足りていないのではないか、といった仮説立てが半月以上早い段階でできるようになったことは大きな効果です。また、何度も営業担当者に手間をかけて申し訳ないという思いからも解放されました。経営指標をいつでもどこでも確認できることは、売上や事業の全体感を把握したい経営者として、とても嬉しいことでした」と笑顔で語った。

導入当初に想定していた効果は、紙・FAX・電話などのアナログ作業で非効率的になっている業務を効率化し、より短い時間でできるようにすることだった。ところが実際にアプリを運用してみると業務の効率化を超えて、経営者として嬉しい多くの効果を得た。まず、経営者が出張していてもノンストップで業務が回せるようになった。営業部は、営業後に帰社・印刷・FAXの必要がなくなり、出先の待ち時間にキントーンで事務作業ができるので残業時間が25%も減った。コロナによる在宅勤務は準備期間がわずか3日だったが、問題なく開始できた。「異なる課題をキントーン1つで解決できたことは、とても嬉しいです。人がやるべきことに社員が集中できる会社を作るという理想に一歩ずつ近づいていると感じます」と大塩氏。今後は基幹システムとのRPAの連携なども視野に入れ、さらに多くの用途でのキントーン活用に期待を寄せている。

最後に、メッセージをお願いすると「キントーンは、人がやるべきことに集中できる会社を作るという自分の理想に必要なツールでした。まずは適当にやってみて駄目だったらやめればいいと気軽に始めてみてください」とのコメントをいただいた。