カオナビ コーポレート本部長 杣野祐子氏

カオナビ コーポレート本部長 杣野祐子氏

タレントマネジメントシステムを提供するカオナビでは、自社の理念に基づいた人事施策と人的資本情報の開示のほか、ユーザー企業同士が情報交換できる場の提供など、多面的な人事支援を行っている。その背景にある考え方と具体的な取り組みを、同社のコーポレート本部長である杣野祐子氏に聞いた。

開示する人的情報は会社の求める人物像を明確に示す

利用企業者数が4000社を超え、人事担当者だけでなくあらゆるビジネスパーソンになじみのあるタレントマネジメントシステム「カオナビ」。その提供元であるカオナビでも、同システムを活用した人事施策を実行している。その根幹にあるのは「相互選択」という考え方だ。

「『相互選択』とは、会社は成長の機会を提供し、社員は自身の市場価値を高めながら、互いに選び合う関係を指します」と、カオナビで人事など管理部門を統括する杣野氏は説明する。それに対して従来、会社と社員の関係は、会社が社員に終身雇用を保障する対価として一方向的な貢献を求める「相互拘束」だったという。

「カオナビでは創設期からそうした従来型とは異なる働き方を求め、相互選択という概念にたどり着きました。相互選択の下では、会社は社員にキャリア選択、成果に応じた報酬、柔軟な働き方などを提供し、社員はそれらを主体的に選択しながら成長します。その結果、社員の成長が会社の成長や社会貢献につながる、良いサイクルが生まれます」

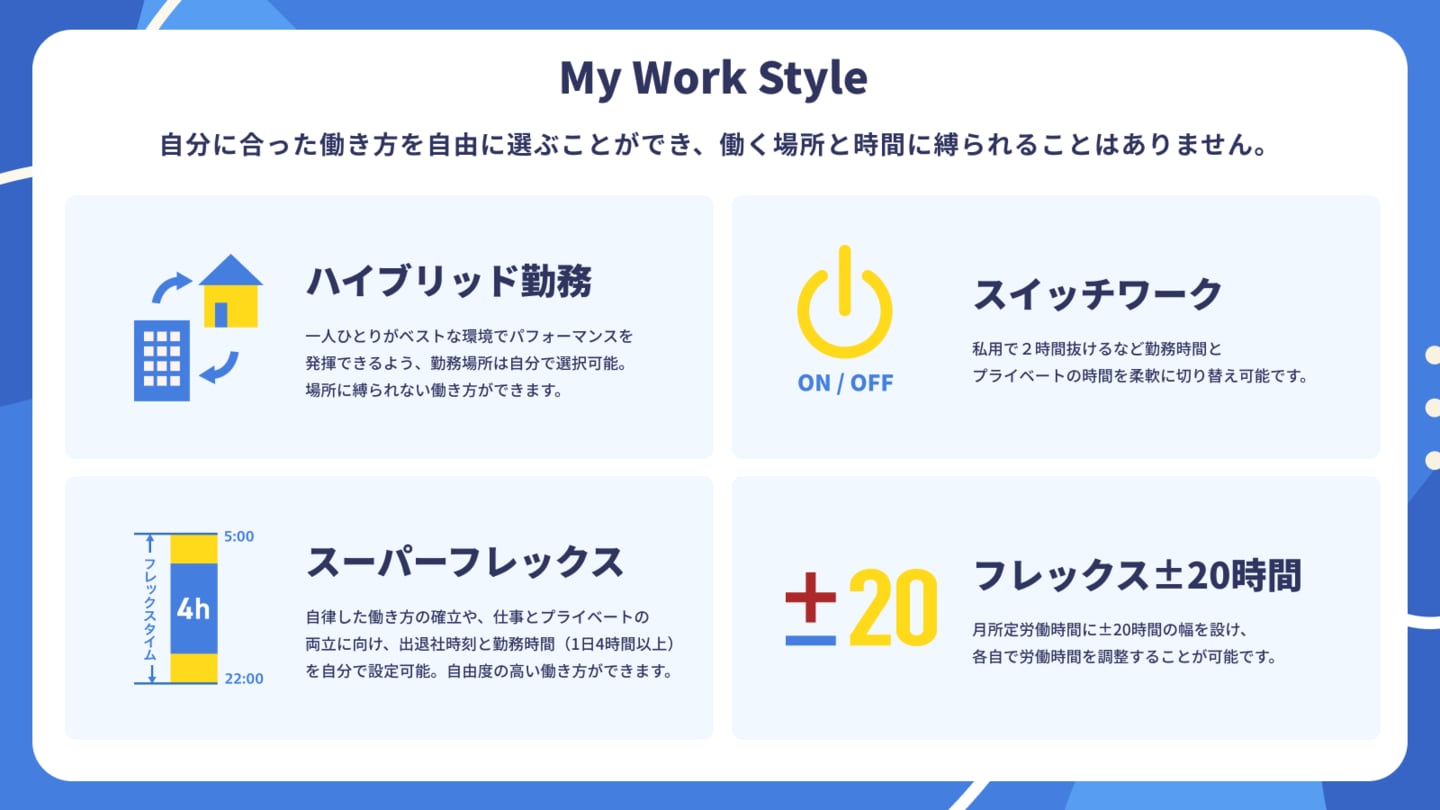

理想的な概念を具現化するための制度は、働き方や評価、自己研鑽とキャリア形成などにわたって整理されている。このうち働き方については「My Work Style」としてまとめられており、ハイブリッドワークやスーパーフレックスなどがある。

提供:カオナビ

提供:カオナビ拡大画像表示

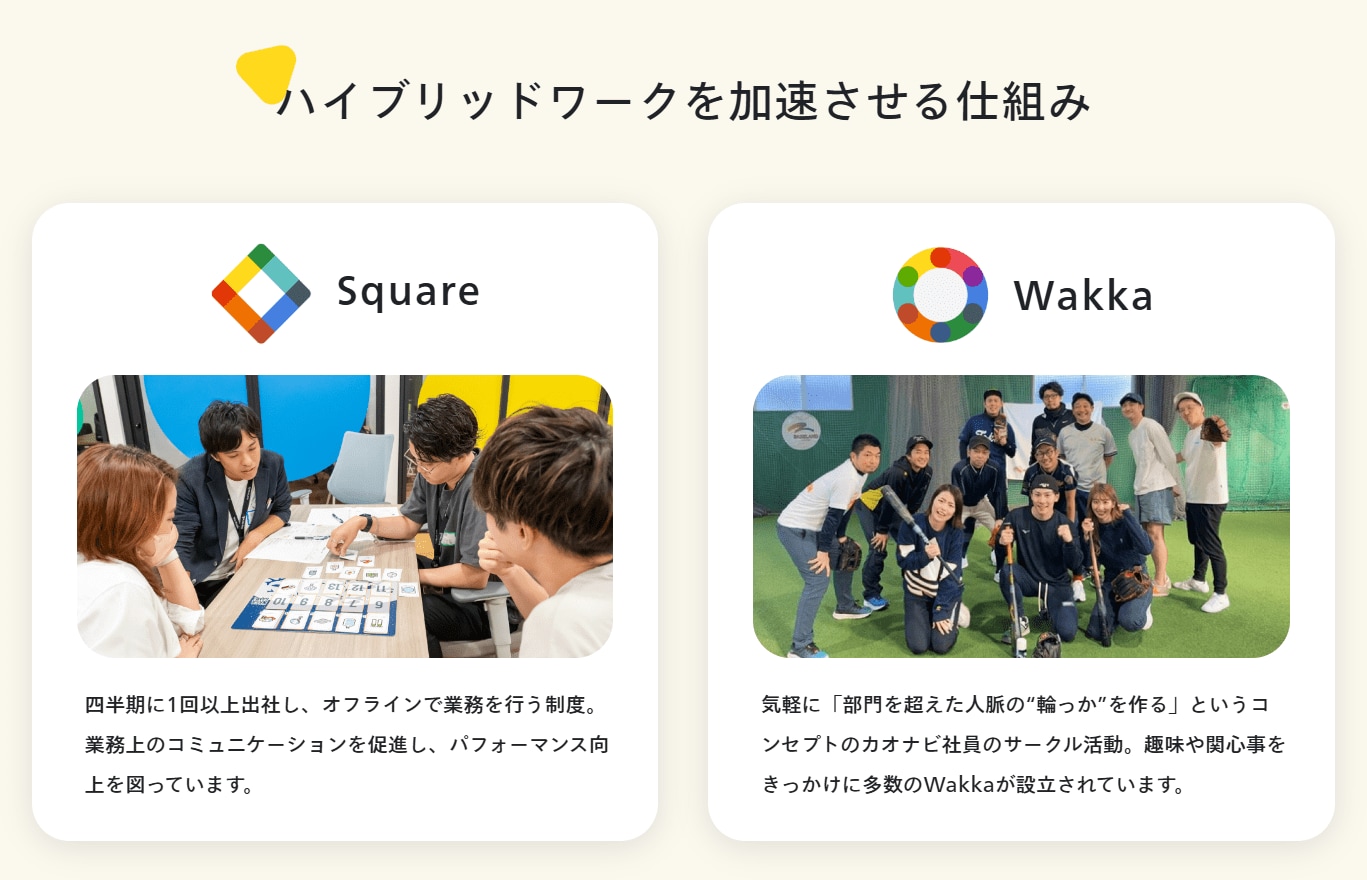

また、勤務時間中に細切れに休憩を取ることができるいわゆる中抜け制度には「スイッチワーク」という名称が付けられている。ちなみに、リモートワークの自由度が高い同社で、四半期に一度以上設けることになっているオフラインでの業務は「Square」、一般的にはサークルや部活と呼ばれそうな社員同士の趣味でつながる活動は「Wakka」と呼ばれている。こうしたユニークなネーミングには理由がある。

「仕事の合間にプライベートの時間を確保することを『中抜け』と呼ぶと、制度を使うときにどこか後ろめたく感じるかもしれません。そこで、ニュートラルにオンとオフを切り替えるだけという意味を込めて、スイッチワークという名称にしました。たったこれだけで、使う人もその周囲も、制度の利用を当たり前のように感じることができます」

提供:カオナビ

提供:カオナビ拡大画像表示

臨床心理士に相談するなどして自身の思考や行動を客観視し、課題解決の道筋を見つけるサポートを受けられる制度は「ピットイン」。再び走り出すために必要な時期と捉え、2023年以降に入社した社員は全員が、一度は経験するようにもして利用の敷居を下げている。

せっかくの制度を形骸化させないための、“小さいけれど徹底的なこだわり”は、開示する人的資本情報にも見ることができる。カオナビでは人的資本サイト『kaonavi universe』で、人材育成の方針や同社が求める人材像などを公開。さらに、上場企業などを対象に開示が義務化されている項目の他に、年間昇給率が10%以上の社員の比率や、最年少管理職の年齢、兼業率などを開示している。

「これらの指標は、当社の人材戦略や求める人材像を明確に表現するものだと考えています」と杣野氏。開示する情報として何を選ぶかは、採用や育成の方針とリンクしているのだ。

このように他社が参考にできるような情報は、自社で発信するだけに留まらない。「カオナビ」のユーザー企業同士が、実践する人事の施策から「カオナビ」の使いこなし方までを共有できる場も提供している。

経営管理からトップの後継者選びまで

カオナビは昨年から年に一度『FACE to FES』という、人事担当者をはじめとする人材マネジメントに関わるすべてのビジネスパーソンに向けたオフラインイベントを開催している。本イベントは、人材の定着、生産性の向上、経営方針の浸透など、組織が向き合う課題に対する突破口の発見や、人事の最新トレンドや実践的なノウハウの共有、参加者同士や専門家との交流を目的としている。

2025年は2月14日(金)に虎ノ門ヒルズフォーラム(東京・港区)を舞台に、大勢の参加者を招いて行われた。なかでも、実践者同士で語り学びあい、共に答えをつくりだしていく参加交流型のセッションの会場では、ゲストによる経験談や知見の提供だけでなく、ワークショップで互いの課題を共有しながらの交流も深められた。

『FACE to FES』ワークショップの様子

『FACE to FES』ワークショップの様子

『データで個と組織の成長に貢献!人材データ可視化の切り口とは?』と名付けられたセッションでは、第四北越銀行 人事部 主任 調査役の外山ひとみ氏と、ダンクハーツの管理部長 兼 人事責任者、長谷川春菜氏が登壇した。第四北越銀行では、24年4月からカオナビの利用を始め、現在はグループ会社への展開を進めている。従業員のキャリア形成支援や、女性活躍推進や人的リスクの予兆管理などをデータに基づいた施策・取り組みとして進めるため 、資格の保有状況や退職のトレンドなどを可視化し、経営層や人事部が把握しているという。またダンクハーツ長谷川氏は、「経営層が会社全体と個人を把握するための可視化」、「社員の交流を促進するための可視化」、「社員のスキルレベルの可視化」の3つの観点から、人材データの可視化と活用の試行錯誤の道のりを振り返った。

(写真左)第四北越銀行 人事部 主任調査役 外山ひとみ氏

(写真左)第四北越銀行 人事部 主任調査役 外山ひとみ氏(写真右)ダンクハーツ 管理部長 兼 人事責任者 長谷川春菜氏

続いてのセッション『実践者による実践者のためのプレゼン大会』では、カオナビを実際に使っている4社から活用している機能の紹介があった。TBSホールディングス/TBSテレビ 人事労政局長の上田学氏は“する側”も“答える側”も手軽な調査『パルスサーベイ』、弥生 人事本部 人事総務部 総務労務チームマネジャーの金子明氏は申請作業の電子化を実現した『ワークフロー』、リコーリース 人事部 人事戦略課 佐藤栄子氏からは手動でのデータ移行を不要にした『カスタムCSV』、北海道コカ・コーラボトリング グループ総務人事部 グループ人事課の千葉洋平氏からは研修の多様化を促進する『ラーニングライブラリ』などが挙げられた。

(写真左)TBSホールディングス/TBSテレビ 人事労政局長 上田学氏

(写真左)TBSホールディングス/TBSテレビ 人事労政局長 上田学氏(写真右)弥生 人事本部 人事総務部 総務労務チーム マネジャー 金子明氏

(写真左)リコーリース 人事部 人事戦略課 佐藤栄子氏

(写真左)リコーリース 人事部 人事戦略課 佐藤栄子氏(写真右)北海道コカ・コーラボトリング グループ総務人事部 グループ人事課 千葉洋平氏

最後のセッション『サクセッションプランの最前線~後継者育成のリアルなロードマップを考える~』では、創業社長から2代目への継承を終えたウィルグループで人事本部 人材開発部に所属する松原輝氏、親会社を持つ部品メーカーの立場にあるというジヤトコにて人事総務部 キャリアコーチを務める熊田公一氏から自社の取り組みの紹介があった。ウィルグループ松原氏は、創業期を経験していないことが想定される3代目の選考にあたって、初代から2代目への継承では必要なかった課題が生じることを見越して準備を始めているという。またジヤトコ熊田氏は、将来の役員候補を社内で選考し、現役員の具体的なポジション要件を意識して、その後継者になるためのキャリアプラン・育成プランを紐づけていく取り組みの難しさについて語った。

(写真左から)サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山哲人氏

(写真左から)サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山哲人氏ウィルグループ 人事本部 人材開発部 松原輝氏

ジヤトコ 人事総務部 キャリアコーチ 熊田公一氏

このセッションのファシリテーターを務めたのは、サイバーエージェントの常務執行役員 CHOの曽山哲人氏だ。サイバーエージェントでは現在、創業社長である藤田晋氏の後継者選びを進めている最中だ。成果・影響力・人間性を基準に社内で選抜した16名に対し、約3年がかりの社長育成プログラムを実施している。

「藤田のコピーは作れません。藤田個人から次の社長へ業務を継承するのではなく、考え方を構造化し、それを次の社長ではなく次の社長のチームに継承するという考え方で進めています」と曽山氏。

後継者候補の16名の選定にあたっては、「もちろん『カオナビ』を活用しました。どんな人材がいるのかを俯瞰でき、漏れが発生しにくいところ。それが『カオナビ』の最大の魅力だと考えています」

後継者選びを進めていることを公開しているのは「(選ばれる)当事者のためにもなる」と曽山氏は言う。

「突然『次の社長候補だよ』と言われても、なかなか実感が湧かないものです。しかし、研修が進み報道もされることで当事者の心の準備が進み、『自分が社長だったら』と自然と考えるようになります」

サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山哲人氏

サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山哲人氏

また、サクセッションプランの遂行で重要なのは、「継承のための継承」ではなく、「会社のための継承」であるという点をぶらさないことだという。

「次世代のリーダーやチームを、時間をかけて選び育成するのは会社の将来のため、業績のためです。必要なチームは単に仲が良いチームではなく、より業績を挙げられるチーム。その軸がしっかりとしていれば、たとえば研修プログラムづくりひとつとっても方向性が定まります」

このように人事の当事者が考え抜き、今まさに実践しているプロセスに触れることができるのも、人材マネジメントという共通の関心事を持つ人が集まるオフラインイベントだからこそだ。こうした場では、カオナビの製品や発信だけでなく、活用する側の課題や活用方法なども知ることができ、得るものが多い。

盛況のうちに幕を下ろした『FACE to FES』には、前半で杣野氏が語ったようなカオナビの人材マネジメントへの真摯な姿勢が色濃く反映されていた。人事や労務、人材マネジメントに関わる課題を解決し、個人も会社も成長させたいと考えるすべてのビジネスパーソンは、今後も同社の動向から目を離せない。

人的資本サイト『kaonavi universe』はこちら

人的資本サイト『kaonavi universe』はこちら

<PR>

個の力を最大化し、組織をもっと強くする

カオナビの詳細はこちら