日本電気 コンサルティングサービス事業部門 戦略・デザインコンサルティング統括部 統括部長 棈木 琢己氏

日本電気 コンサルティングサービス事業部門 戦略・デザインコンサルティング統括部 統括部長 棈木 琢己氏※2024年取材当時

多くの企業が何らかの形でDXに取り組んでいるが、構想段階で止まってしまう、現在のビジネスのデジタル技術を活用して置き換えることにとどまってしまうなど、変革にまで繋げられている企業は少ない。なぜ企業はDXのX(変革)に至らず既存ビジネスのデジタルによる置き換えにとどまってしまうのか。どうすれば企業はDXのX(変革)を成し遂げられるのか。NECコンサルティングサービス事業部門の棈木 琢己氏に、DXを成功させるための方法論、NECのコンサルティングのあり方を聞いた。

Xを成功させるために越えるべきハードルは2つ

どうしたら企業のDXは進むのか。多くの企業が抱えるこのテーマについて、長年、コンサルタントとしてさまざまな企業を支援してきた棈木は、背景に大きく2つのハードルがあると指摘する。

1つ目は、DXが過度に大規模で非現実的なプロジェクトになり、目的を見失いがちな点だ。DXが企業の成長に不可欠である一方で、先行きが不透明な時代にゼロベースで大きな変革を推進するのは難しく、実効性や持続性の面で多くの企業にとってハードルが高いというのが棈木氏の考えだ。

「特に難しいのが、DXには終わりがないところです。企業は常に社会や技術の変化に適応し続けなければなりません」(棈木氏)。

2つ目は、従来型のコンサルティングの限界だ。これまでのように「課題を分析し、報告書にまとめる」という形式的なコンサルティングでは、DX支援が十分に機能しない現実があると棈木は指摘する。形式的に作成されたビジョンは、論理的には整っているものの、当事者である企業が納得性を醸成できていないと実行するためのけん引力が弱く頓挫してしまうことも少なくない。その結果、DXが「机上の空論となってしまうこと」や「限定的なPoCの実施で終わってしまう」ケースが後を絶たないという。

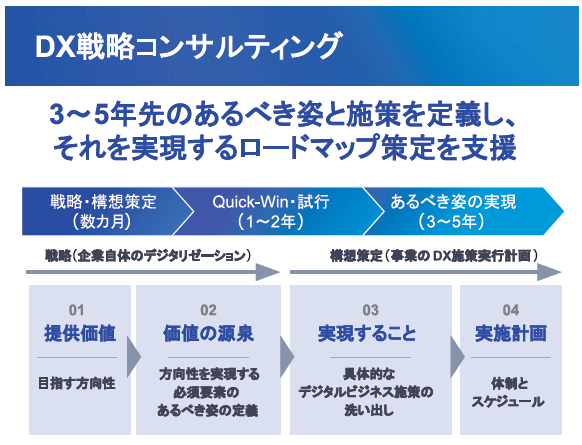

こうした課題に対して、NECが提案するのは、ありたい姿や課題の明確化に端を発し、施策検討、実装に至るまで、共同で小さな変革を繰り返す・継続することを推進するとともに、顧客理解をさらに深めた上で、顧客がコア業務に注力できるように保守・運用にとどまらずマネージドサービスの検討・実装まで支援するコンサルティングである。

「DXを実行可能なものにするためには、プロジェクトのスタートだけでなく、その先の実行フェーズまで具体化することが重要なのです」と棈木氏は言う。

実行可能なDXの鍵となる「リ・インベンション」と「共導型コンサルティング」

実行可能なDXビジョンを描き、一気通貫の支援を実現するために棈木氏が重視しているのが「リ・インベンション」と「共導型コンサルティング」である。

「再発見」「再発明」を意味するリ・インベンションは、実行可能なDXのスタート地点を考えるためのアプローチだ。最初から大規模な変革を目指すのではなく、まずは既存のビジネスモデルを見直し、近い将来の理想像を描こうというものである。

このアプローチでは、事業全体を俯瞰して価値を再評価し、小さな課題や気づきに対応しながら段階的に変革を進めていく。続けていくことで次第に「新たにやるべきことは何なのか」「やるべきことにどう優先順位をつけるか」「何をやめるべきか」といった、大きな変革につながる要素が明らかになってくるという。

このようなプロセスを通して事業を見直し、既存事業の最適化と新たな価値創出のバランスを取りながらビジネスの全体像を再構築することが、最終的には大きな変革につながっていく。棈木は「それこそがリ・インベンションだと考えています」と説明する。

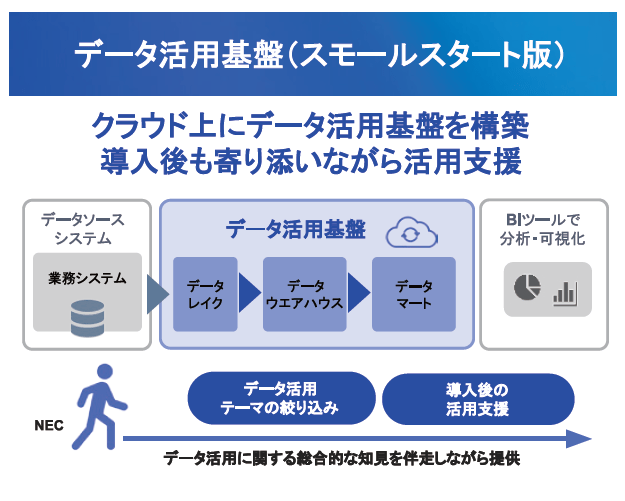

例えばデータ活用基盤の構築においては、データ蓄積方法や初期のデータ活用 テーマ選定などを、目的や優先度に沿ってサポートしていく。

例えばデータ活用基盤の構築においては、データ蓄積方法や初期のデータ活用 テーマ選定などを、目的や優先度に沿ってサポートしていく。拡大画像表示

もう1つの共導型コンサルティングは、クライアントがDXを自分ごととして捉え、実装までのプロセスを理解しつつ実行に移すために必要なアプローチだ。

共導型コンサルティングにおいて棈木氏が大事にしているのが、クライアントが自ら考えるためのヒントやフレームワークを提供すること。クライアントの課題に対し、コンサルタントが答えを直接提示するのではなく、考え方や解決策を導くためのプロセスやフレームワークを共有し、自ら解決策を導き出せるよう支援するという。

「どのアプローチが目指す姿にたどり着けるかを共に考え、そのための手法を一緒に作り上げることで、自分ごと化するとともに、実施可能で推進力のある施策が見えてくることになると考えます」(棈木氏)。

メーカーとして、SIerとしての 経験に基づくコンサルティング

一気通貫で行うコンサルティングを支えているのは、NECが長年培ってきたメーカーとしての経験であり、SIer(システムインテグレーター)としての豊富な実績である。

NECは、IT機器や通信機器を提供するハードウェア企業として成長してきたが、2000年代に入り、クラウドの台頭や競争の激化というビジネス環境の変化に対応するため、ソフトウエアやサービスを重視するビジネスモデルへと大きく転換した。2019年には、DXに特化した専任組織を設立し、2020年には戦略コンサルティングの分野にまで事業を拡大している。

こうした背景の中で、NECが多種多様な業種や業態に対して提案を行う過程で培ったビジネスの知識やIT施策のノウハウは、策定したビジョンを具体的な行動に結びつけるための強力な武器となっている。

棈木氏は「実際に自分たちで経験しているからこそ、どこでトラブルが発生しやすいか、といった現実的な課題をクライアントに伝えられるのです」と強調する。

加えて、NECは要素技術に関する研究所も保有している。最新技術と実装経験を生かしたデモンストレーションを提供できる点も特長だ。DXの実行フェーズにおいては、具体的にどう進めるかという部分を、要素技術やSIerの経験を生かしたデモで示している。顧客からは「数十ページの資料よりも1つの実機デモの方がリアリティを持ってイメージできる」という声が寄せられると言う。

「クライアントゼロ」が 生むリアリティと信頼感

NECのコンサルティングには「クライアントゼロ」という考え方もある。この概念は、NECが自社を「ゼロ番目のクライアント」として位置づけ、自社の課題解決に先端技術を活用することで得た経験やノウハウを、他のクライアントにリファレンスとして提供するというものだ。

DXプロジェクトを進める上で、企業にとって最も価値があるのは「変革の実体験に基づく知見とノウハウ」であり、この点が、実装までを担うことがないコンサルタントと一線を画するNECならではの価値となっている。

「自らの変革を通じて積み上げてきたリアルな経験とノウハウが、リアリティと信頼感につながっていると考えています」と棈木氏は言う。

このアプローチにおいて棈木氏が強調するポイントは、ツールや技術を前提にするのではなく、「将来志向や課題起点で」で到達すべきゴールイメージとゴールへと導く戦略を構築することだ。

棈木氏は「『このツールを使って成功したから同じことをしましょう』というやり方では意味がありません」と言う。課題解決のプロセスやアプローチ、さらには先端技術を活用する意義をクライアントに伝え、その企業に合った形で取り入れてもらっているのだという。

情報化計画の策定やツール導入の支援から、職員向けのDX講座によるDX 機運の醸成ま で支援した事例。業務プロセスの見直しなど、DXに向けた取り組みにも貢献。

情報化計画の策定やツール導入の支援から、職員向けのDX講座によるDX 機運の醸成ま で支援した事例。業務プロセスの見直しなど、DXに向けた取り組みにも貢献。拡大画像表示

5つの専門部門が連携して 取り組みの具体化をサポート

一気通貫のコンサルティングは、NECが提供する新たな価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」にも反映されており、このコンセプトに共感する企業から注目されている。

棈木氏によると「これまでNECがSIerとして関わってきた企業の方々から『私たちの業務やシステムを熟知しているNECだからこそ、実現可能なビジョンの構想を支援してほしい』と言っていただけることも多い。ありがたい話です」とのこと。

BluStellarにおいては支援体制も充実しており、5つの専門部門が連携して課題解決とビジョンの具体化をサポートする。戦略・デザインコンサルティング統括部が企画構想を担当し、テクノロジーコンサルティング統括部が技術面での支援を行う。さらに、基幹系システムに対応するエンタープライズコンサルティング統括部、アプリケーション領域を担うビジネスアプリケーションサービス統括部、そしてデータ分析をするアナリティクスコンサルティング統括部が、それぞれの専門性を生かして多角的にサポートする。

棈木氏は最後に「これからも常に新しいコンサルティングのあり方を探っていきたいと考えています」と語った。

社会環境は常に変化しており、企業の変革にも終わりはない。NEC はこれからも率先して変革し続けていくだろう。そこでの経験を生かしながら、企業が本当に求めるコンサルティングとは何かを追求し続ける日々も続いていく。

<PR>