dentsu Japan COO 綿引 義昌氏

dentsu Japan COO 綿引 義昌氏

広告業界を取り巻く環境変化は、業界大手の国内電通グループ(dentsu Japan)にも事業変革を迫っている。デジタルの進展に伴い、新たな競合が相次いで参入。クライアントの課題も高度化・複雑化している。「事業変革を加速させるのはガバナンスである」と説くdentsu Japan COOの綿引義昌氏に、持続的成長に向けたガバナンスの在り方とそれに基づく取り組み、今後の競争戦略などについて聞いた。

(聞き手:Japan Innovation Review編集長 瀬木友和)

ガバナンスとは、最適なフォーメーションづくりである

――dentsu JapanのCOOを務める綿引さんが、ガバナンスを統括するのはなぜですか?

綿引義昌氏(以下敬称略) dentsu Japanには約150社の直接・間接出資子会社があり、関連会社を含めると約200社にのぼります。そのネットワークの中で、個社は個社最適の下で事業をストレッチしていて、それが成長の原動力になっています。

しかし、個社最適に走り過ぎると、利益の奪い合いをしたり、無駄な商流ができてしまう可能性もあるので、dentsu Japanという括りで全体を見て、最適な体制を考えていく必要があります。

個社は個社でしっかり成長してもらい、全体としても成長していかなといけない。そのバランスを取りながら最適なフォーメーションを考えていくのがdentsu Japanのエグゼクティブ・マネジメント(役員)の仕事であり、それを実践するのがCOOである私の役割です。

そして、ガバナンスというと、管理・統治・けん制という意味で捉えられることもありますが、私はガバナンスとは『企業グループの最適なフォーメーションをつくること』であると考えています。

――「最適なフォーメーション」には、幅広い意味が含まれそうです。

綿引 グループ体制や会社の仕組みもそうですし、事業そのものも含まれると思います。

電通(当時)は2016年に最高益を達成した後、労働環境改革に着手しましたが、その影響もあり営業利益は徐々に低下してしまいました。さらにコロナ禍による社会の変化にも迅速に対応していく必要があったため、2つの方向で構造改革に取り組んできました。

1つは、生産性と効率性の向上です。dentsu Japanにある会社群を再編し、中には売却した会社もあります。また、電通コーポレートワン(DC1)を設立してコーポレート機能を統合し、コーポレート業務の効率化と高度化を図ったり、各種不動産の売却、分散していたオフィスの集約などを実施したりしました。

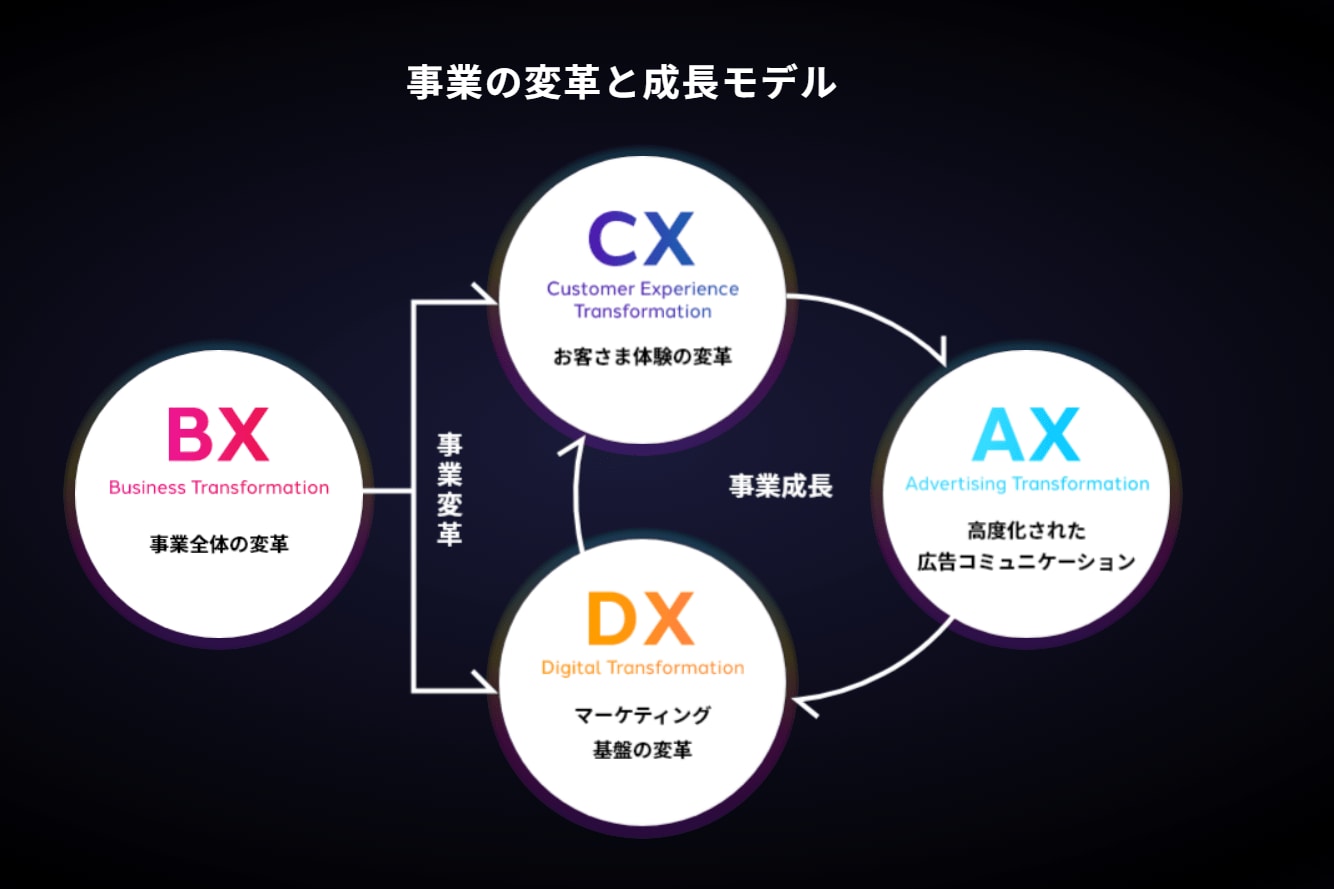

もう1つは、事業の構造改革です。AX(アドバタイジング トランスフォーメーション)、BX(ビジネス トランスフォーメーション)、CX(カスタマー・エクスペリエンス トランスフォーメーション)、DX(デジタル トランスフォーメーション)の4つの事業領域で、顧客企業の成長に寄与するIGP(Integrated Growth Partner)を目指すという戦略を掲げ、広告領域以外にも事業領域を拡大してきました。BX、CX、DXの売上比率は現在30%まで高まっています。

dentsu Japanの事業の変革と成長モデル (https://www.dentsu.co.jp/capabilitiesより)

dentsu Japanの事業の変革と成長モデル (https://www.dentsu.co.jp/capabilitiesより)拡大画像表示

“攻めのガバナンス”と“守りのガバナンス”

――「事業変革を加速させるガバナンス」の確立に向けて、注力する領域、具体的な施策とは何でしょう。

綿引 “攻めのガバナンスについては今、進めなければならないこととして3つ考えております。

1つ目は、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)化です。いろいろな事業を大切にしている裏返しでもあるのですが、dentsu JapanではなかなかBPO化が進んでおらず、生産性が下がってきている部署や事業などに対しても多くのリソースを割いています。dentsu Japanの中にはBPO専門の会社もあるので、これらも活用しながらBPO化を加速させ、事業を進化させていく必要があります。

2つ目は、内製化です。顧客に最適なサービスをお届けするために、一番いいプロダクトやソリューションを使っていくという我々の文化もあり、内部よりも外部にいいものがあれば、それを使うという傾向があります。逆に言うと、外部にいろいろ流出しているコストもあるので、今一度グループ内で何ができるのかを確認し合い、協力していけるような体制は必要だと思っています。

そして3つ目は、前述のグループ子会社の再編・統合です。会社の数が多ければ、やはり管理コストがそれだけかかりますから、もう一段生産性を高めるために、これらを実施していきます。

――“守りのガバナンス”については、社会・顧客から正しく認められる存在を目指す「インテグリティ」の取り組みが挙げられますね。

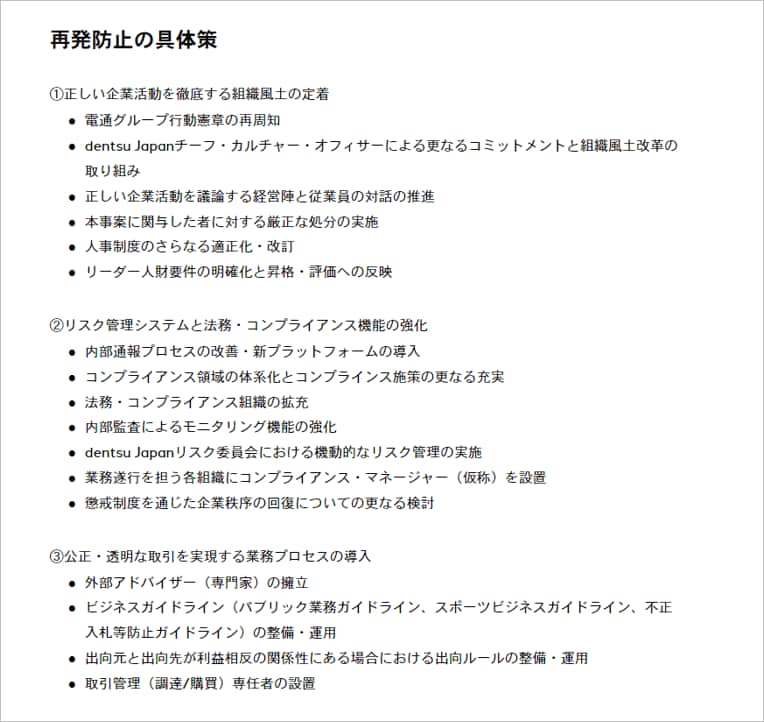

綿引 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事案をきっかけとして、外部の専門家を交えた調査検証委員会を設置し、答申をいただく形で、再発防止の具体策として、3つの柱の下で17の施策を策定し、推進しているところです。

具体的な施策をいくつか紹介すると、1つは、各種ガイドラインの整備・運用です。スポーツビジネス、パブリック業務、不正入札防止等のガイドラインを整備し、業務にあたっての指針づくりを行いました。あわせて出向ルールも見直しました。

もう1つは、コンプライアンス・マネージャー/責任者の設置です。dentsu Japanの各社にコンプライアンス責任者を、㈱電通の各組織にはコンプライアンス・マネージャーを置いて、ガバナンスの問題やガイドラインの周知・徹底、不正防止の取り組みのアンカーを務めてもらい、月1回、定例会議を実施しながら、いろいろな情報をインプットして、各局・各社への浸透を図っています。

――進捗はいかがですか。

綿引 17のうち9つの施策については完了しています。残り8つについては継続中です。

昨年から、従業員調査を定期的に実施して、「インテグリティの浸透」や「改革への理解」を調査しています。「インテグリティ」とは、意識行動改革で掲げているキーワードで、「誠実さ」のような意味の言葉です。認知度や理解度は毎回上がっているのですが、正直なところ、改革の実行と事業成長のバランスについて、社員が悩みを深めている部分もあります。

その払拭に向けては、ビジネスを推進する上でのチェックポイントやヒントブックなどの作成を進めております。

総じて言うと、進捗は5合目ぐらいです。ただ、こういった改革はあまりずるずるやるものではないので、年内には一定のめどをつけて、次のステージに進みたいと考えています。

3つの柱・17の施策から成る再発防止の具体策 (https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/governance/preventive_measures.htmlより)

3つの柱・17の施策から成る再発防止の具体策 (https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/governance/preventive_measures.htmlより)拡大画像表示

既存の強みを生かしながら事業領域を拡大

――労働環境改革に取り組み、ここ数年で大きく働き方を変え、同時に企業文化を変化させてきました。一連の改革を通じて、dentsu Japanはどのように変わったと感じていますか。

綿引 働き方改革は必要な改革だったと思いますし、取り組みの結果、働きやすくなったと多くの従業員が実感していると思います。例えば、産休や育休にしても他社に比べてかなり充実したものになっていますし、男性の育休取得率も100%に近い状態です。

一方で、すべてがうまくいっている、というわけではないのも事実です。電通グループの素晴らしい文化である「ラストワンマイルまで考えて最高のものを提供する」という精神がやや希薄になっていないか、効率が良い仕事を優先してしまっていないか、中長期的な視点に立ちビジネスを成長させるという部分がややもすると疎かになってしまっていないか、など懸念しております。

やるべき改革だったことに間違いありませんが、8年経った今、もう一度、社員の声を聞き、自分たちの強みを見直す必要があるのでは、と考えています。

――広告業界を取り巻く環境変化も、変革の大きなトリガーになっているかと思いますが、dentsu Japanは今後、どのように事業変革、企業変革をしていくべきでしょうか。

綿引 広告業界における変化は目覚ましいものがあります。コンサルティング会社やテクノロジーベンダーなども加わり、競争は激化しました。

何よりクライアント様が、広告効果よりも、事業のmROI(マーケティングの費用対効果)を最大化する方向に大きく舵を切る中で、そこにどう対応していくかが重要な鍵となっています。

クライアント様のマーケティング課題だけでなく、企業課題にも応えていかないといけませんし、ソリューション提案するだけでなく、エグゼキューション(実行)や自走化まで支援する必要があり、そのためには前述の通り、事業領域を幅広く考えていかないといけません。

我々の一番の強みであるクリエイティビティや、やり切る力などを生かしながら領域を広げていくことが一番のチャレンジであり、事業変革、企業変革におけるポイントだと考えています。

――変革の先にあるdentsu Japanは、企業や社会にどのような価値を提供することが可能ですか。

綿引 クライアント様には経営目標やKPIがあります。その達成に向けて事業を推進していく中で、独自の知見とノウハウを持って、クライアントの皆さんが気付いていないような領域・視点を提示することが、我々の重要な使命であり、付加価値の源泉だと考えています。

「やはりここは、電通にしか頼めないよね」というオンリーワンな領域を、いかに維持しながら拡大していくかが大事だと思っています。

――綿引さんが自らのミッションの果たすことで成し遂げたいこと、あるいは事業変革に向けてチャレンジしたいことがありましたら、最後にお聞かせください。

綿引 私にとっては、dentsu Japanが業界の中でナンバーワン、かつオンリーワンであり続けることが最大の目標で、そのためにどういうフォーメーションをしいて、どういう計画を立て、何を達成していくかという施策を考え続けることがチャレンジです。

クライアント様の達成したいゴールに向けて、最適なものを提供していくのは当然ですし、その上で、クライアント様が考えつかないようなことを、我々でしか提供できないことを提案していくのが、dentsu Japanの存在価値だと考えています。

インタビューを終えて

Japan Innovation Review編集長 瀬木 友和

とにかく「率直な人」というのが、私が綿引氏に抱いた印象だ。

とりわけ大企業の経営者がメディアのインタビューを受ける場合、そこには大なり小なり「外向け」の発言が付き物。それは「建前」と言い換えてもいいだろう。株主をはじめ、取引先、従業員など、多くのステークホルダーが目にするものだから、当たり前といえば当たり前である。

しかし、1時間のインタビューの中で、私が綿引氏から外向きのニュアンスや取り繕ったような印象を受けることは少しもなかった。オーナー企業の経営者やスタートアップの若い創業経営者などでは稀にそのようなケースもあるが、電通グループのような伝統的大企業の経営者インタビューでは本当に珍しいケースだ。

例えば、インタビュー記事の本文でも触れたように、「改革の実行と事業成長のバランスについて、社員が悩みを深めている部分もある」と本音を語ったり、働き方改革のくだりでは、「効率を重視するあまり、中長期的な視点でビジネスを成長させるという視点がおろそかになっているかもしれない」と懸念を示したりといった具合で、とにかく率直なのだ。

だからこそ、事業構造改革を進めるdentsu Japanにおいて、綿引氏がCOOの立場で競争力向上とガバナンス強化を管掌するのは「適任」だと思った。

改革には「痛み」が伴う。そして、改革の当事者である従業員も「人」なのだから、当然、「心」がある。もちろん、大義名分は重要だが、人なのだから、時には愚痴や弱音も吐きたくなるし、変化に追い付けず心が疲れることもあるだろう。

そんな時、建前ばかり経営者に人は付いていくだろうか。

そう、「率直さ」というのは、改革を推進するリーダーにとって大事な資質なのだ。

そんな綿引氏にインタビューの最後に「個人的な目標」を聞いてみたところ、「個人的にチャレンジしたいこともないですし、こんな事業をやってみたいというものもないですよ」という味気ない答えが返ってきた。

「おぉ、最後まで率直!」と心の中でつっこんでいたら、「ただ・・」という接続詞を挟んで、「やっぱり僕の中では、電通グループがクライアントにとってナンバーワンであり、オンリーワンであることが一番大事なんです。そのために、僕のできることをやるだけですね」とさらり。

外向けの発言でも、建前でも、大義名分でもない、偽らざる本音がそこにあった。

<PR>

dentsu Japanのコーポレートサイトはこちら

dentsu Japanへのお問い合わせ:japan-cc@dentsu-group.com