心に響く近現代アート作品の数々

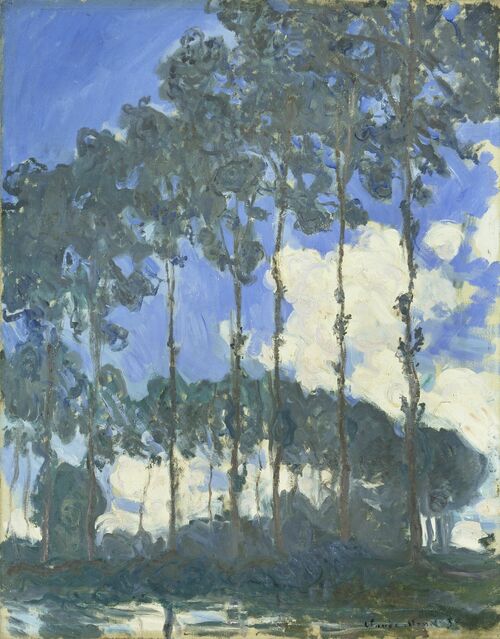

クロード・モネ《エプト川のポプラ並木》1891年 Photo: Tate

クロード・モネ《エプト川のポプラ並木》1891年 Photo: Tate

約120点の出品作は、いずれもクオリティが高い。鑑賞者がどんなジャンルのファンであっても満足できる水準だと感じる。印象派ファンなら、クロード・モネ《エプト川のポプラ並木》やアルフレッド・シスレー《ビィの古き船着き場へ至る小道》。イギリスの風景画が好みなら、ジョン・コンスタブル《ハムステッド・ヒースのブランチ・ヒル・ポンド、土手に腰掛ける少年》やジョン・エヴァレット・ミレイ《露に濡れたハリエニシダ》。

ジョン・コンスタブル《ハムステッド・ヒースのブランチ・ヒル・ポンド、土手に腰掛ける少年》 1825年頃

ジョン・コンスタブル《ハムステッド・ヒースのブランチ・ヒル・ポンド、土手に腰掛ける少年》 1825年頃

近年、回顧展の開催によって日本で人気が拡大したヴィルヘルム・ハマスホイも2作品。《室内、床に映る陽光》は誰もいない室内の風景画。ハマスホイはこの部屋を一日の異なる時間帯に訪れ、何度も繰り返し描いたという。その結果、微妙な光のニュアンスにあふれた傑作が誕生した。

ヴィルヘルム・ハマスホイ《室内、床に映る陽光》 1906年

ヴィルヘルム・ハマスホイ《室内、床に映る陽光》 1906年

筆者が気に入った作品をいくつか。まずはゲルハルト・リヒター《アブストラクト・ペインティング(726)》。分厚く塗った絵具の層からスキージー(アクリル製の細長い板)で画面を削り取り、こすって汚し、さらに引っかいて仕上げたもの。ぼやけた画面に具象的な要素は存在しないが、車窓に流れる街の風景のようなぼんやりとしたイメージを想起させる。カンヴァスには光があふれ、力強く、そして鋭い。リヒターの《アブストラクト・ペインティング》シリーズの中でも、傑作のひとつといえるのではないか。

ゲルハルト・リヒター《アブストラクト・ぺインティング(726)》1990年 Photo: Tate, © Gerhard Richter 2023 (10012023)

ゲルハルト・リヒター《アブストラクト・ぺインティング(726)》1990年 Photo: Tate, © Gerhard Richter 2023 (10012023)

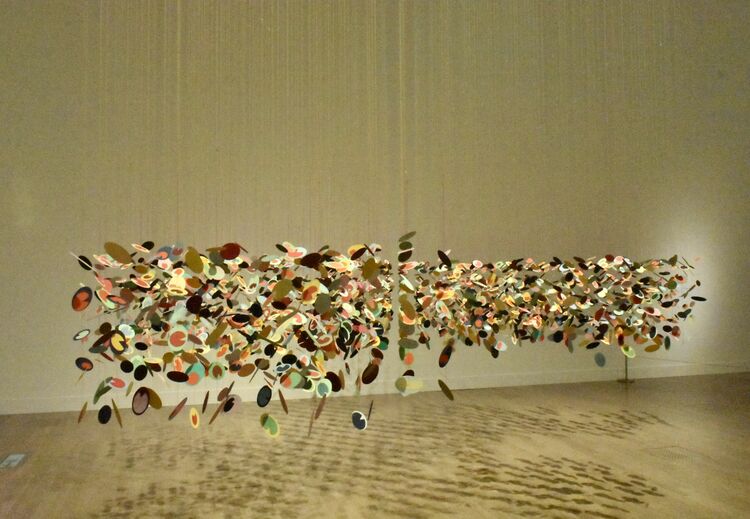

アメリカの女性作家ペー・ホワイトが制作した《ぶら下がったかけら》は、天井から482本の糸でスクリーン印刷されたカラフルな紙片を吊り下げたモビール・インスタレーション。彼女は「葉が揺れ動いたり、鳥たちが興奮したりする秩序のない光景をストップモーションで捉えたような作品を目指した」と語っている。スケールの大きな作品であるが、ふわふわとした軽い浮遊感を感じる心地いいアート。テート美術館アシスタントキュレーターのマシュー・ワッツ氏によると、「この作品は畳めば靴箱ひとつに収められる」のだという。

展示風景より、ペー・ホワイト《ぶら下がったかけら》2004年 ©︎Pae White

展示風景より、ペー・ホワイト《ぶら下がったかけら》2004年 ©︎Pae White

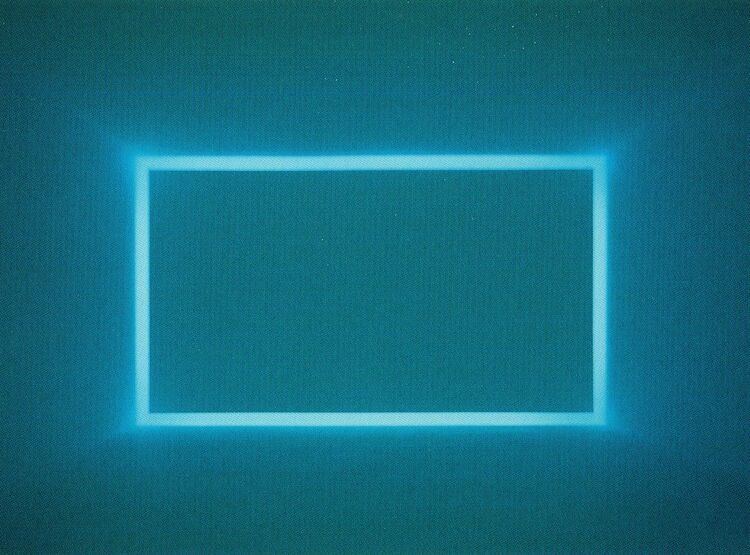

《レイマー、ブルー》は、1960年代から光と色の表現に挑んできたジェームズ・タレルが展開した「シャロウ・スペース・コンストラクションズ」シリーズの最初期かつ最重要作品。壁の後ろに設置されたLEDライトから青い光が放射され、その光が鑑賞者を包み込む。次第に自分の立ち位置がよくわからなくなり、光に支配されているような気分になっていく。

ジェームズ・タレル《レイマー、ブルー》1969年 © 2023 James Turrell. Photograph by Florian Holzherr.

ジェームズ・タレル《レイマー、ブルー》1969年 © 2023 James Turrell. Photograph by Florian Holzherr.

展覧会の最後を飾るのは、オラファー・エリアソンの大型インスタレーション《星くずの素粒子》だ。天井に設置されたモーターから吊り下げられた球状多面体。その球体は鉄骨とガラスで作られており、ミラーボールのように回転しながら、光を周囲にまき散らし続ける。一瞬ごとに変わる光の見え方。それは、美しくもあり、はかなくもある。

オラファー・エリアソンはこの作品を通して、どんなメッセージを伝えたいのか。エリアソンは気候変動に強い関心をもつアーティストでもある。この球体は、温暖化が続くなど様々な問題を抱える現在の地球を表しているのかもしれない。