デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社執行役員/パートナー 村中 靖氏(右)

執行役員/パートナー 櫻井 希氏(左)

SDGs、サステナビリティ、ESG(環境・社会・ガバナンス)――。経済や社会を成功に導くため、今、デジタルリーダーシップへの注目、期待が高まっている。複雑化するデジタル化時代を生き抜く上で、リーダーに求められる条件とは何か。また、持続可能な企業成長のためにどのように後継人材を育成していけばいいのか。デロイト トーマツ コンサルティングの村中 靖氏、櫻井 希氏に話を聞いた。(聞き手:Japan Innovation Review 編集長 瀬木 友和)

急速に高まる「デジタルリーダーシップ」の重要性

――テクノロジーの進展や市場・社会環境の変化を背景に、企業に対し今まで以上に高度な経営やガバナンスが求められています。その中で、経営層にはどのような能力が求められているのでしょうか。

村中 靖氏(以下敬称略) ご存じの通り、2021年の改正会社法の施行やコーポレートガバナンス・コードの改訂、2022年の東京証券取引所における市場区分の再編等、日本におけるガバナンス改革の流れは勢いを増しています。こうした社会的要請を受けて、企業にはこれまで以上に持続可能な経営が求められています。

村中 靖(デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員/パートナー)

村中 靖(デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員/パートナー) 外資会計系コンサルティング会社等を経て現職。人的資本経営、国内・クロスボーダーのM&A・組織再編アドバイザリー、役員のサクセッションプラン策定や報酬制度設計、指名・報酬委員会の設計・運用等に強みを有する。主な著書に、「役員報酬・指名戦略」(共著:日本経済新聞出版社)など。

では、経営層に求められている能力とは何か。一言にまとめるならば「市場の環境変化に対応し、自社の経営戦略の実現に向け適切に意思決定をする力」といえるでしょう。しかし、企業により経営者に求められる役割は全く変わります。第一に、経営層といっても取締役か執行役員かで担う役割が異なります。さらに、参加する会議体の役割によっても経営層に求められる能力は違います。例えば、日本の典型的なマネジメントモデルに則った取締役会であれば、個別の業務執行に関わる意思決定が求められますし、先進企業の一部が採用しているようなモニタリングモデルの取締役会であれば、業務執行の監督に重点が置かれます。

また、これまでとの違いという意味では「デジタルリーダーシップ」の重要性が高まっています。DXに多くの企業が取り組む現在、デジタル化を推進するためにデジタルリーダーシップは不可欠です。

――まさに今、ガバナンスの在り方が変わり、デジタルリーダーシップが求められているのですね。

村中 その通りです。しかし、現状では企業が十分に対応できているとは言えません。従来、経営幹部は各事業や部門での実績に基づいて選ばれるのが一般的で、デジタルに関する経験やスキルが考慮されないことが少なくありません。そのため、デジタルリーダーシップが必要な局面にも拘らず経営層が適切な判断ができず、ガバナンスが効いていない状況が起きるケースが見られます。これを回避するためには経営層の人材要件の見直しが重要となります。

「経営層の人材要件」見直しの要諦

――では、ガバナンスを中心とする観点から見た、経営層の人材要件の見直しのポイントは何でしょうか。

村中 まず、経営層に求める役割の明確化が大前提です。自社の経営戦略やガバナンスの方向性に基づき役割を明確化し、そこに求められる人材要件を詳細に定める必要があります。人材要件は、経験・スキル、能力(コンピテンシー)、資質等に分けることができますが、デジタルリーダーの場合、これらのうち経験・スキルの点がこれまでの経営層のそれと当然異なりますし、担当領域によってもその要否、求められる程度が異なってきます。

例えば、執行役員としてデジタルテクノロジー事業を推進する場合、他社との差別化戦略や事業構想を練り、かつ執行できるだけの経験や知識、能力が必要になるはずです。具体的には、構想策定、業務要件やシステム要件の定義、さらに遂行に至るまで、業務に関する一連の流れを熟知していなければなりません。

一方、取締役として全社を監督しながら、デジタルテクノロジー領域も監督・モニタリングする立場であれば、そこまで深く業務を理解している必要はありません。その代わり、納期に間に合わない場合のコスト負担等のリスク要因の存在、および、バックアップ体制の整備などの回避策を理解し、執行サイドに指示を出す能力が求められます。

――任せる役割と人材要件を一致させる必要があるわけですね。

村中 その通りです。さらに言えば、昨今、企業の間で監督と執行を分離する動きが広がり、その一環として取締役会の役割を従来のマネジメントモデルからモニタリングモデルに移行する企業が増えています。仮に、取締役会の役割をモニタリング中心にするのであれば、業務執行のための経験・スキル、能力や事業への理解よりも、経営やリスク回避・マネジメント能力の方がより重要になってきます。そのような点も考慮して人材要件を見直し、さらにサクセッションプランを策定していくことが、ガバナンスの観点から求められています。

デジタル時代に活躍する経営層に備わる資質とは?

――実にさまざまな角度から要件の策定が求められるのですね。では、具体的に「これからのリーダーに求められる力」とは何だと思われますか。

櫻井 希氏(以下敬称略) 当社では過去25年以上に渡り、グローバル共通で「Fortune 500」に入るような大企業のエクゼクティブやマネジャー層の能力を分析し、ビジネスを成功に導くリーダーの要件について調査しています。そこから分かってきたのは、新しい能力が求められているのではなく、能力を発揮する方法や生かし方がこれまでと大きく変わってきているということです。

櫻井 希(デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員/パートナー)

櫻井 希(デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員/パートナー)トップエクゼクティブや次世代経営者のグローバルベンチマーク評価・育成に関するコンサルティングが専門。国内外の企業における経営課題解決に向けた、グローバルタレント・リーダー育成戦略構想・施策立案・導入支援を中心に従事。また、グローバルレベルのIT変革やBPRにおける組織・風土変革の案件実績も多岐業界にわたる。

例えば、デジタルテクノロジーが事業の前提となる今、重要なスキルが2つあります。まず「デジタルを活用したビジネス機会を定義する力」、そして「新しい付加価値を定義する力」です。前者は技術そのものに詳しいというのではなく、自社の事業とデジタルを結びつけてビジネスを発展させられる力のことを指しています。

一方、後者はより中長期的な目線に立ち、デジタルが自社にどのような付加価値を生むのか、より投資的な観点から捉えることができるスキルです。

経営人材にとっては、デジタル技術そのものへの理解よりも、例えば、契約書処理・管理へのAI導入など、その技術を使うことで期待できるメリットを見通す力が必要だというわけです。さらに、失敗したから終わりではなく、失敗を次にどう生かすかという発想がリーダーには求められています。

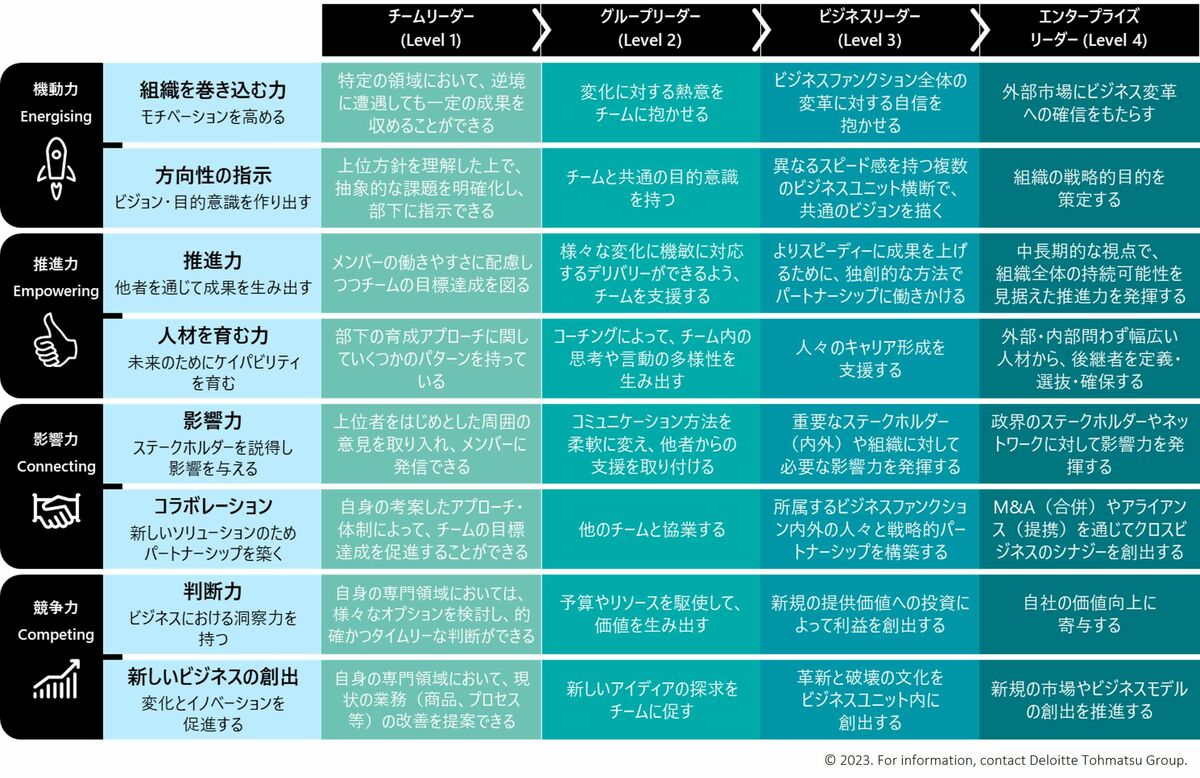

また、グローバルやデジタルといった領域で、経営人材として活躍するには「影響力」「組織を巻き込む力」「推進力」「コラボレーション」「人材を育む力」の5つをより高めることが大事だということも、当社のグローバル調査から明らかになっています。

これからの経営層に求められる能力は世界共通

これからの経営層に求められる能力は世界共通拡大画像表示

――今、5つ挙げられた中で特に重要な能力は何でしょうか。

櫻井 「影響力」と「組織を巻き込む力」の2つです。なぜならば、ビジネス環境が従来とは変わり、もはや効率化だけでは価値を創出することが難しくなっているからです。

デジタル化が進んだ中で企業が付加価値を提供するには、画一的なプロセスではなく、組織や所属の垣根を越えた協力が欠かせないものになっています。リーダーは分散した知見や情報を周囲の力を借りて集め、いかにスピードを持って意思決定するか、また、それを他者を通じて実行できるか。その結果、失敗からも成功からも学んで、いかに早く次の挑戦に向かっていけるかが大事になってきています。そのために「影響力」や「組織を巻き込む力」が非常に重要なファクターだといえます。

実は、日本は他国の経営層と比べて「組織を巻き込む力」が弱い傾向があります。あくまでも仮説ですが、日本企業は同じ組織に長く属し、良くも悪くも「みんな仲間だ」という前提があり、意図的に組織を巻き込まなくてもある程度協力を得られるからかもしれません。協調性を重んじるのは非常に素晴らしいことですが、そういった前提がない組織や国のリーダーと比較すると、戦略設計のスピードが落ちている可能性があります。

特に前例のないことに踏み出す際は、リスクがより大きく見えるため反対意見も増えるわけですが、いかにそれを短時間で説得できるかが成功のカギを握ります。だからこそ、周りを巻き込んで共に進む力が求められますし、そのためには社内外のあらゆる人脈やネットワークを活かした「影響力」の発揮も欠かせません。先行する企業の経営層は既にそのことに気付き、そのような力を持つ人材を意図的に選び育成しようとされています。

タレントデューデリジェンスを活用したデジタルリーダーシップ育成

――これからは“あうんの呼吸”で済ませるのではなく、戦略的に仲間を巻き込む力が求められるのですね。では、実際にどのようにして「デジタルリーダーシップ」の資質を備えた経営層を育てていけばよいのでしょうか。

櫻井 まず重要なのは、リーダーの人材要件をできるだけ精緻化することです。さらに人材要件と照らして、候補者の能力を正確に測ることも重要です。人材要件との整合性を確かめる方法には、アセスメント、人事考課、360度多面評価などさまざまな手法がありますが、当社では「タレントデューデリジェンス」が最も有効な手法だと考えています。

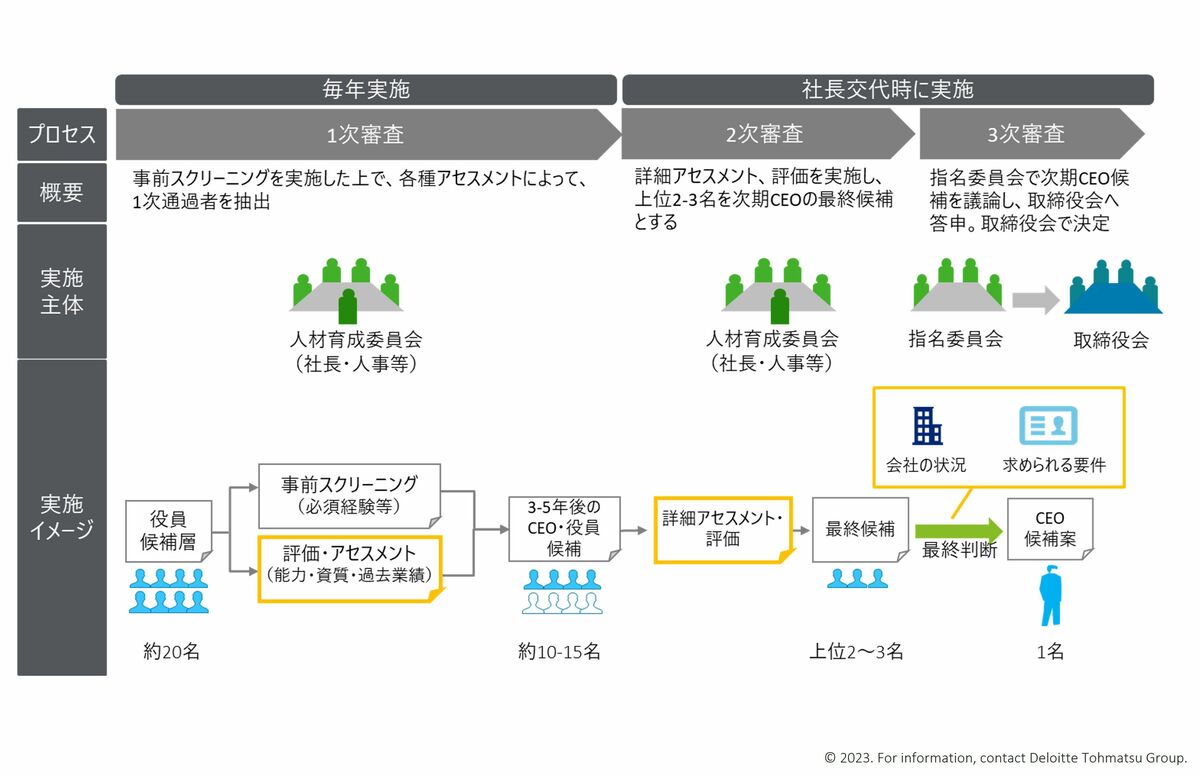

タレントデューデリジェンスというのは、候補者の順位付けをしたり登用者を決定したりする仕組みのことで、人材要件の充足性をトータルに判断する手法のことです。それらは、指名委員会の委託を受けたチームで行います。

候補者の順位付け、登用者決定のイメージ(CEOの場合)

候補者の順位付け、登用者決定のイメージ(CEOの場合)拡大画像表示

なぜ、タレントデューデリジェンスなのか。それは、人事評価1つの指標では人材要件との整合性を正確に測ることが難しいからです。例えば、高い人事評価を得ている営業一筋で経験を積んだリーダーが、必ずしも優れた経営者になるとは限りません。

経営者に求められる能力は多様な角度から測る必要があります。とりわけ幼少期から培ってきた価値観や性格、ストレス耐性といったものが、経営者の意思決定には大きく作用することが知られています。経験やスキル、能力や資質をできるだけ正確に可視化し、どれだけ人材要件を充足するか評価した上で、登用者を決める必要があるのです。

さらにそれらは中長期的な観点で、タレントパイプラインを作成し、3年後や5年後に必要になると考えられるリーダーシップのポジションに対し、求められる力を持った人材を育成しマネジメントする、その一連がタレントデューデリジェンスといえます。

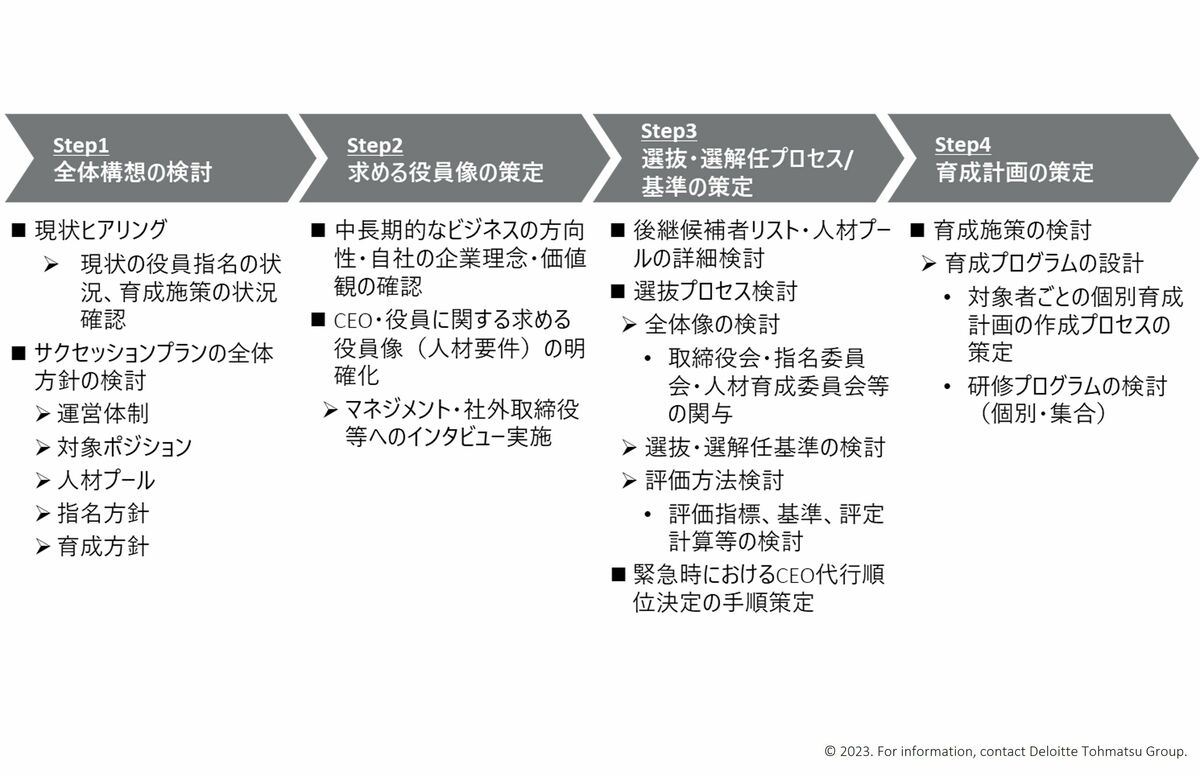

次世代を見据えたサクセッションプランの策定を

村中 上場企業の大半はサクセッションプランの策定に取り組んでいます。しかし、自社の経営戦略だけでなく、取締役会、経営会議等の役割まで踏まえて、人材要件を策定し、サクセッションプランを立てられている企業は多くありません。透明性や客観性を担保した運用をできている企業はさらに限られており、これからの取り組みが求められています。

また、人材要件は経営戦略を踏まえて決まるものなので、経営戦略が変われば、当然、それにあわせて適宜、軌道修正を図る必要があります。

特に重要なのは、2018年のコーポレートガバナンス・コードの改訂でも示されたCEOのサクセッションプランです。これを有効な取り組みとするには、トップの本気の関与が必要です。その意味でも経営層に求められるリーダーシップコンピテンシー、中でも「巻き込む力」が重要になっています。

CEOサクセッションプランの策定ステップ

CEOサクセッションプランの策定ステップ拡大画像表示

また、誰を後継者とするのかは当然重要ですが、後継者をどう育成するかも企業にとって重要なテーマです。サクセッションプランの策定で満足するのでなく、候補者の資質や能力をしっかり見極め、テーラーメイド形式で次世代の育成を行っていく必要があります。

もちろん、場合によっては外部からの役員登用も選択肢の1つです。特にVUCAの時代と呼ばれる現代、イノベーションの創出、多様性の確保といった意味でも外部からの登用はあってしかるべきです。これは先読みが難しい業界により妥当することになります。最近は、役員を登用した際のオンボーディングを定める動きも出てきています。

一方、プロパー社員の存在感が大きい国内企業の場合、外部からの登用に抵抗感や不安を持つこともあります。その場合は、経営層より1段下のレイヤーで採用し、実績を積ませて役員に引き上げることも考えられます。

櫻井 日本企業はDXを一歩前に進められれば、グローバルでも十分競争力を発揮できるポテンシャルを持っています。そのために必要なことは失敗を許容することです。リスクを恐れるのではなく挑戦する。そんなデジタルリーダーシップをぜひ発揮していただきたいと思います。

<PR>

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

・コーポレートサイト :https://www2.deloitte.com/jp/dtc.html

・Human Capital トップページ:https://www2.deloitte.com/jp/human-capital.html

・お問い合わせフォーム:https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/application/add/5493