石版印刷の技術を身につける

植物の知識が増えるにつれ、冨太郎は「日本には植物誌がないから、自分の手で編纂したい」という大志を抱くようになった。

このころはまだ、ずっと東京で暮らすつもりはなかったので、冨太郎は佐川で出版しようと思った。

ならば、印刷技術も身につけねばならない。

そう考えた冨太郎は、明治19年(1886)、三度目の上京をすると、神田錦町(現在の東京都千代田区)の印刷工場で一年間、修業をし、石版印刷の技術を習得している。石版印刷機も購入し、郷里に送った。

もっとも、郷里での出版計画は、「東京のほうが便利」という理由で、中止している。

この印刷工場の主人である太田は、のちに冨太郎と、冨太郎の妻となる小澤壽衛の仲を取り持つことになる。

植物学雑誌の創刊

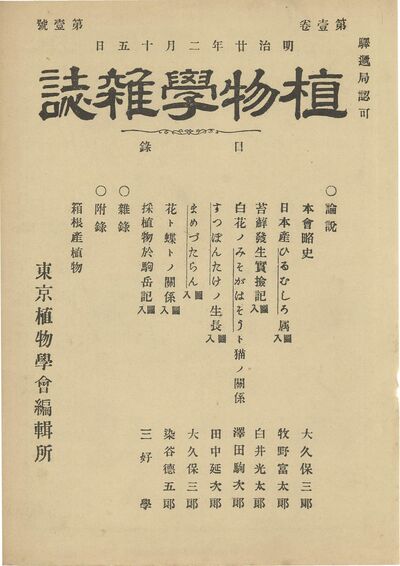

植物学雑誌創刊号の表紙

植物学雑誌創刊号の表紙

冨太郎が三度目の上京をした明治19年、東京大学理学部は、帝国大学理科大学となっていた。

このころ、冨太郎の下宿によく遊びに来ていたのが、染谷徳五郎と市川延次郎(後に田中と改姓)だ。二人とも、帝京大学理科大学の植物学教室の選科の学生である。

このうち、のちに菌類学者となる市川延次郎は、前原瑞樹演じる藤丸次郎のモデルではないかといわれている。

冨太郎は自叙伝で、市川延次郎の家は千住大橋にある酒店であったと記しており、ドラマの藤丸も、実家が千住の南にある酒問屋だと語っている。

あるとき、この富太郎、市川、染谷の三人の間で、「植物の雑誌を刊行しよう」という話になった。

原稿も体裁も完成したのちに、冨太郎らが矢田部教授に出版の諒解を求めた。

すると矢田部は、自身が会長を務める東京植物学会の機関誌としたいと申し出たため、富太郎らの雑誌を土台とし、矢田部の手が加わった『植物学雑誌』が、東京植物学会の機関誌として、翌明治20年(1887)2月15日に創刊された。

祖母・浪子の死と、妻・壽衛との出会い

『植物学雑誌』の創刊号が出た明治20年の5月6日、祖母の浪子が亡くなった。

享年77。戒名は智海妙信女という。

祖母が亡くなっても、富太郎は岸屋の主人に収まることはなかった。

翌明治21年(1888)、富太郎は四度目の上京を果たす。そして、いよいよ運命の女性・小沢壽衛と出会うことになるのだ。