甲州から美味しいワインを造れ

甲州の強みは、日本の環境に適し、またブドウ酒にむいたヴィティス・ヴィニフェラであることだけではありません。日本ワイン誕生の初期から、ワイン用ブドウとして使われ続けた時間も、甲州の強みです。山と川、そして扇状地からなる山梨の多様な地勢的条件、いつどこでどんな甲州が育つのか、ワイン的に言えばテロワールとの関係が、よく理解されているのです。

ただ、それは現在だからこそ、言えることでもあります。

甲州の弱点は、味が平板なこと。何らかの手を講じないと、香り、味わいの深み、複雑さがない、さらっとした特徴のないワインになってしまうのです。これでは、海外のワインに太刀打ちできません。とりわけ、1970年代、日本での甘口ワインの人気がいよいよなくなったころ、甲州は、生食用ブドウとしても人気が陰るという二重のピンチを迎えます。

ところが、甲州の場合、ここで、じゃあ、ソーヴィニヨン・ブランに植え替えようか、とはなりませんでした。だったら甲州から、世界と勝負できるワインを造ってやろうじゃないか、という挑戦が始まったのです。

まず、編み出されたのが、シュール・リー(sur lie)という手法。Surはフランス語で上、英語でon、Lieは澱、つまり酵母の沈殿物を意味しています。

ワインの酵母はイースト菌で、これがブドウ果汁中の糖分をアルコールと炭酸ガスに変化させることでワインはできるのですが、この酵母というのは、ブドウ果汁のなかの酸やアルコールの影響で、やがて活動を停止し沈殿します。この沈殿物には、やはりイースト菌で発酵させるパンのような香りや、旨味成分であるアミノ酸が含まれています。

発酵が終わって酵母の沈殿物が発酵槽の下に溜まったワインを、ただ、ほったらかしておくと、酵母とワインの接触によってイオウ化合物が発生し、還元臭というものがついてしまい、ワインは臭くなってしまうのですが、上手に撹拌してあげることで、酵母のもつ香りや味、そして、酵母とワインの化学反応によって生み出される風味を、ワインに与えることができます。これをシュール・リーと言います。

もともとはフランス、ロワール地方のテクニックとされているのですが、スパークリングワインや赤ワインを含む世界中のワイン造りの現場で、大別すればシュール・リーといえる技術はとてもよく使われています。これを甲州で使ったのが、メルシャンが1984年に発売した「甲州東雲シュール・リー1983」という白ワインでした。結果は大成功。

1984年発売「甲州東雲シュール・ リー 1983」

1984年発売「甲州東雲シュール・ リー 1983」

さらに、連載の第4回( 「ここにはメルローがある」日本ワインの危機を救った五一わいん )でも話題にした、当時の勝沼ワイナリー工場長の浅井昭吾(筆名・麻井宇介)氏は、1985年、このシュール・リーの製法を独占せず、勝沼の近隣ワイナリーに公開したことで、甲州のシュール・リーは、ひとつの定番の手法として広がることになります。

浅井昭吾氏

浅井昭吾氏

現在でも、あえてシュール・リー製法であることを表明するワインが多いのも日本ワインの特徴で、それはおそらく、この歴史への敬意の表明でもあるのでしょう。

柑橘系アロマの発見

2000年代に入ると、甲州ブドウのもつ潜在能力がいよいよ引き出されます。

これもメルシャンのストーリーなのですが、当時メルシャンの研究員だった小林弘憲氏(現シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー長)達は、発酵試験中に、ひとつだけ柑橘系の香りがある甲州ワインを発見したそうです。

この偶然ともいえる出来事を見逃さず、フランスでワインの香りの研究に取り組むボルドー第二大学デュブルデュー研究室の富永敬俊博士に分析を依頼。翌年には、小林氏が富永博士のもとを訪れ、香り成分の解明と、その香りを最大限に引き出す醸造法の研究に取り組みました。

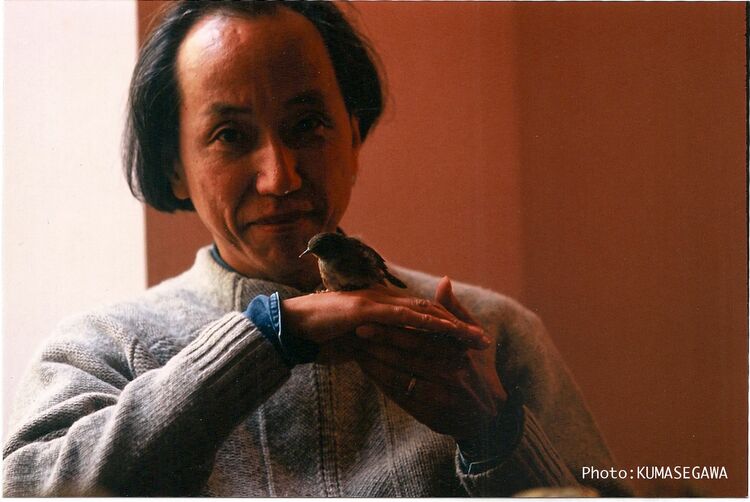

富永敬俊博士 写真=KUASEGAWA

富永敬俊博士 写真=KUASEGAWA

結果、「3-メルカプト・ヘキサノール」という、ソーヴィニヨン・ブランにも含まれる柑橘系の香りの成分を確認し、これを最大限発揮させるための、収穫タイミングと醸造方法が分かってきます。

この成果から生まれたのが、2005年3月に発売された、「シャトー・メルシャン 甲州きいろ香2004」。「きいろ」は、柑橘系のイメージはもちろんなのですが、富永博士の研究に寄り添った愛鳥の名前でもあり、ラベルに描かれている、青い小鳥がそのきいろだそうです。

このワインも大成功を収め、現在も「シャトー・メルシャン 玉諸甲州きいろ香」という名前で販売され、甲州ワインの定番商品となっています。

「シャトー・メルシャン 玉諸甲州きいろ香」2400円(税別)

「シャトー・メルシャン 玉諸甲州きいろ香」2400円(税別)

ちなみに、勝沼ワイナリー仕込み統括 丹澤さんによると、ポリフェノールが多すぎる甲州ブドウはきいろ香には向かない、とのこと。一般的に、山の斜面、寒暖差のある土地、などがポリフェノールリッチなブドウを育むとされ、ワインの世界ではありがたがられるのですが、きいろ香に必要なのは、その逆の条件。甲府盆地の温かく、寒暖差の少ないエリアのブドウが向いているそうです。ワイン名にある玉諸というのは、そういうエリアなのです。

きいろ香によって発見された事実もまた、造り手たちの間で広まるのですが、この2000年代初頭は、収穫の時期はもちろんのこと、時間、畑によって違う地勢的要因で、甲州ブドウにいかなる変化が訪れるのか、どんな味や香りが引き出せるのか、が、メルシャンだけでなく、山梨の造り手の間で研究され、成果をあげていった時期でもあります。中央葡萄酒、勝沼醸造という、現在、甲州ワインをリードする造り手は、この時期に、甲州ワインの質をぐっと高め、その実力を、国内に、それどころか世界に知らしめはじめました。

甲州ブドウの潜在能力を引き出したのは、甲州ブドウを愛し、信じる造り手たちであり、彼らは今も、甲州ブドウを探求し続けています。