JBpress|2023.10.23

がんは遺伝子が変異することで生じる疾患だが、その変異を標的とした治療薬の開発が進んでいる。肺がんでは現時点で9つの遺伝子変異に対する薬剤が保険適用となっており、これらの変異を特定し、分類分けすることが有効な治療につながる。こうした複数の遺伝子変異を同時に検索するために「次世代シーケンサー」という装置を用いた検査が、がんの診断や治療において欠かせないものになりつつある。

分子標的薬の治療を受けたい

ベトナムに住むAさん(仮名)はある日、スポーツジムでトレーニングをしていて右肩に痛みを感じた。筋肉痛というわけでもなく、数日たっても痛みが引かないどころかひどくなるため、病院で検査を受けることにした。検査の結果、右の胸に水がたまっており、右頚部リンパ節から採取した組織の病理解析により肺腺がんと診断された。病期(ステージ)はIV期であり、治療は抗がん剤治療しかないと告げられた。Aさんは、治療方針を決めるための遺伝子検査をベトナムの病院で薦められ、受けることにした。「遺伝子検査を受けて、がん細胞の中でどの遺伝子が変異しているのかが分かれば、分子標的薬の治療を受けられると考えたからです」(Aさん)

がんとは、何らかの遺伝子が変異して無秩序に細胞が増え続ける悪性疾患だ。がんの発生や悪性化の直接的な原因となる遺伝子変異のことをドライバー変異という。肺腺がんにおいて治療薬の開発により治療対象となるドライバー変異はEGFR遺伝子、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子など9つ存在している。今後も、このような遺伝子変異は増えていくことが予想される。

分子標的薬とは、ドライバー変異ごとに対して有効とされる薬のことだ。一般的な抗がん剤は正常な細胞にも作用するため、脱毛や味覚障害などさまざまな副作用が起きる。その一方、分子標的薬は、がん細胞で変異している遺伝子からつくられるタンパク質を標的にがん細胞を攻撃するため、抗がん剤より副作用が比較的軽いとされている。

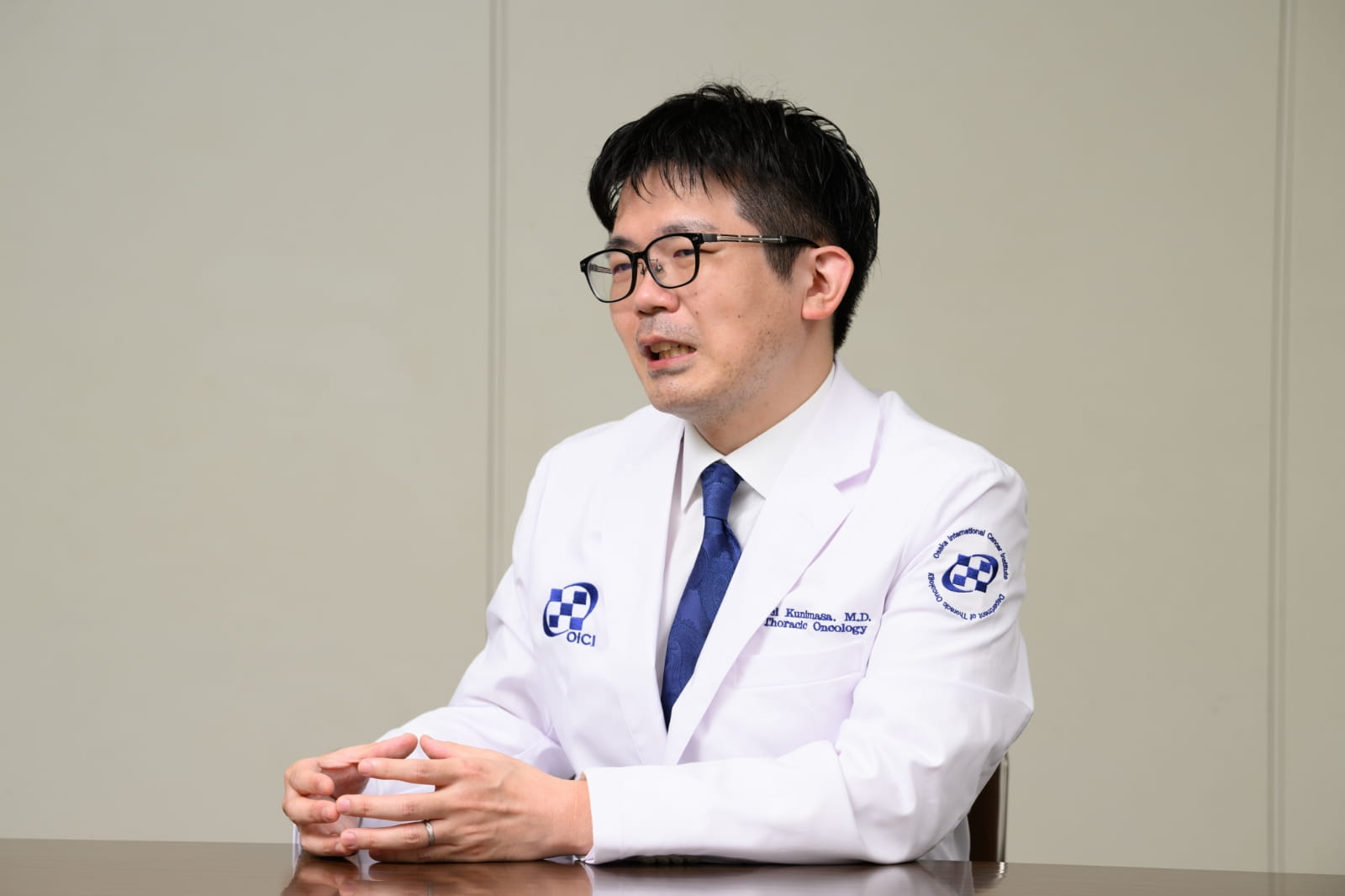

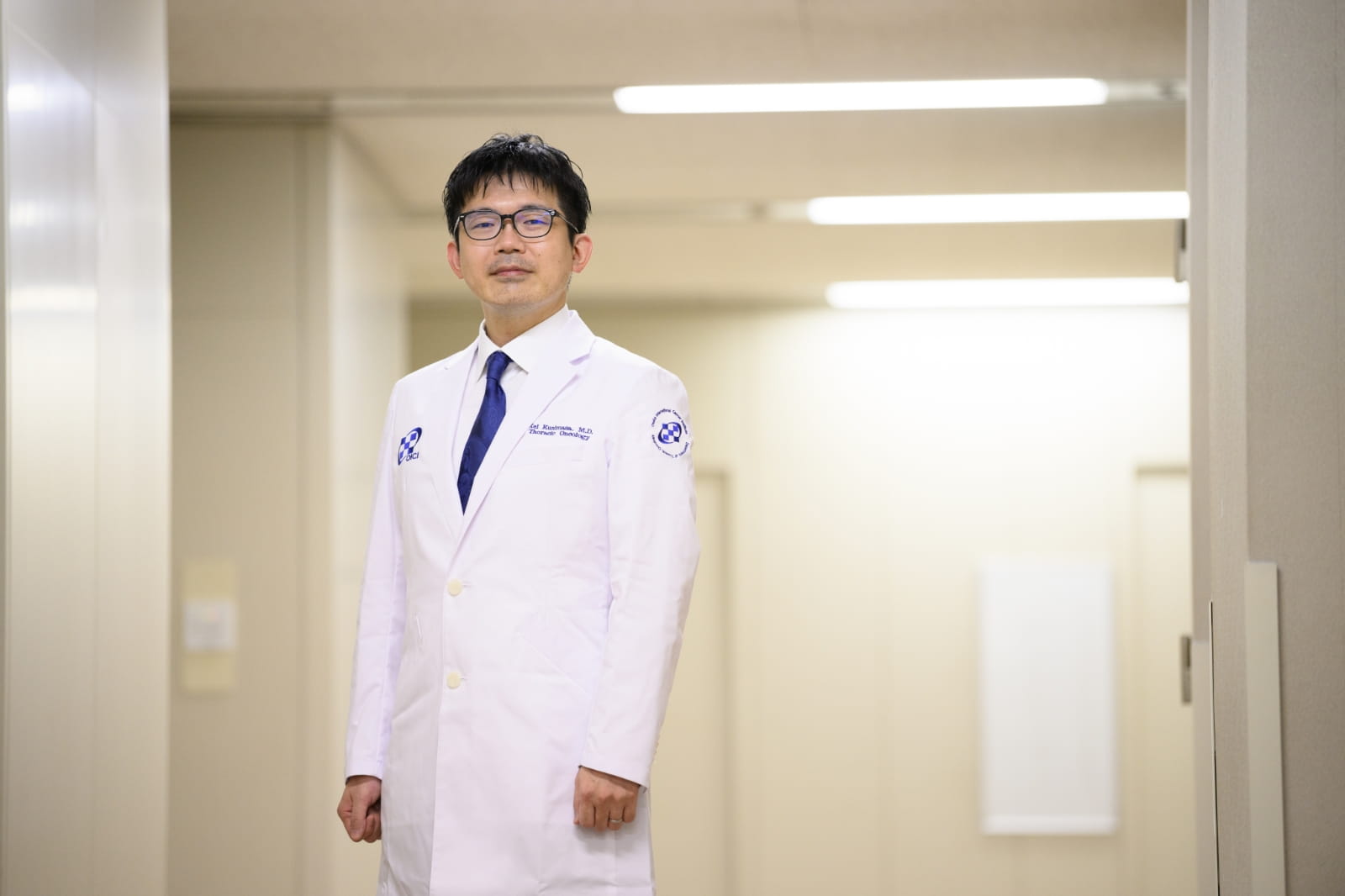

遺伝子検査により治療につながる遺伝子変異が検出することに期待したAさんだったが、解析結果はnot detected、つまりドライバー変異は検出されなかった。Aさんは、「分子標的薬の治療の可能性が絶たれ、落ち込んで泣きました」と振り返る。しかし、諦めることができなかったAさんは、仕事で何度も訪れている日本での再評価に望みを託すことにした。そこで出会ったのが、大阪国際がんセンター呼吸器内科の國政啓氏だった。

変異の正体がわかり、治療でほぼ寛解へ

國政氏は「残念ながら、このまま何も手を打たなければ余命は1年ももたないでしょう」とAさんに話した。Aさんにとって、日本での治療は負担が大きく、望ましいものにならないのではないかと考えた。また、やるべき遺伝子検査は既にベトナムで行われており、日本で何ができるのかを國政氏は考えた。

國政氏は、日本の肺がんの患者さんを対象に遺伝子変異を前向きに調べる全国的なプロジェクト1)にAさんを登録することを同プロジェクトの研究事務局である、国立がん研究センター東病院の松本慎吾氏に相談した。同プロジェクトは日本の患者さんを対象として進められていたが、現在はその基盤をアジア各国に拡大しており、今回、再評価のために来日したAさんの背景を踏まえて、松本氏から特別に承諾を頂いた。同プロジェクトでは、当時は核酸の質を重視し、新鮮凍結検体での検体提出が義務付けられていた。そのためベトナムで提出されたリンパ節生検のホルマリン固定の検体ではなく、Aさんの胸水を新たに採取し提出した。そして検体提出から3日後、ROS1遺伝子が別の遺伝子と融合していることが判明した。また同じ検体で詳細な解析を行うと、SDC4遺伝子とROS1遺伝子が融合するSDC4-ROS1融合遺伝子がAさんの肺腺がんのドライバー変異であることが分かった。

「治療対象となる遺伝子変異が見つかったと知らされたときはうれしかったです。奇跡が起きたと思いました」と、Aさんは振り返る。そして、ROS1融合遺伝子陽性に対する分子標的薬であるクリゾチニブの治療を、自費診療にて受けることを決意。治療を始めて約1週間後には、胸水が90%以上消えるという大きな効果があった。國政氏も、「CT画像を見て思わず『Oh my God』と言ってしまいました」と驚いたという。

Aさんは國政氏の診療を受けるために来日しており、現在、3年ほどクリゾチニブによる治療を続けている。今では、ほぼ寛解の状態だ。Aさんは、「可能性のあることをすべてやるまでは、諦めてはいけないと思います。遺伝子検査という新しいテクノロジーのおかげで、私のQOL(生活・生命・人生の質)は高くなりました。本当に感謝しています」と話す。

マルチプレックス検査の利点と課題

Aさんのがん細胞に対する遺伝子検査では、1回の検査で複数の遺伝子を調べる「マルチプレックス検査」が行われた。マルチプレックス検査に対して、1回の検査ごとに1種類ずつ遺伝子を調べるのが「シングルプレックス検査」である。

進行中の肺腺がんのステージIVでは、まず遺伝子検査を行ってから治療戦略を立てることがほぼ必須になっており、肺癌学会から出されているガイドラインでも強く推奨されている。國政氏は、「遺伝子解析は原則、マルチプレックス検査を行うことになります。 肺腺がんのうち、たとえばRET融合遺伝子は現在のシングルプレックス検査の項目に入っていないからです」と説明する。AさんのROS1融合遺伝子は、アジアでは肺腺がんのうち1〜2%しかないとされている。こうした希少な変異を確実に検出するためにも、マルチプレックス検査が行われている。

「ただ、マルチプレックス検査は成功させるためにはいくつかのハードルがあります」と、國政氏は述べる。「遺伝子解析が必須になる前は、がんという診断がつけばいいという考え方でした。ところが、遺伝子検査では、ある程度の量のがん組織が必要になります。遺伝子検査のための生検(病変の一部を採取して検査すること)のことを、私は『ゲノム生検』と呼んでいます。ただがんの診断がつけばいいだけではなく、遺伝子解析を成功させるためにいかに良質な検体を多くとれるかが患者さんの予後を左右するのです」(國政氏)

2種類の分析方法と臨床ニーズ

マルチプレックス検査には、リアルタイム-ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)または次世代シーケンサー(NGS)を用いる2つの方法がある。

RT-PCR法は、NGSと比較すると検査の行程が少なく、検体提出から結果返却までの期間が数日と短く、検査の成功率が高いという特長がある。しかし、検出される遺伝子変異の数(バリアント)が少ないというデメリットがある。たとえば、Aさんの場合はROS1融合遺伝子のうちSDC4遺伝子との融合だったが、ROS1遺伝子は他にもCD74、EZR、SLC34A2などの遺伝子と融合することが分かっている。こうした、変異の種類を示すのがバリアントだ。

NGSは、検体提出から結果返却まで約2週間かかってしまうが、その一方、カバーするバリアント数がRT-PCR法より圧倒的に多い。実際にAさんの検体は最初のRT-PCR法ではROS1融合遺伝子が存在していることは分かったが、さらにNGSによってSDC4-ROS1融合遺伝子陽性という詳細なバリアントの評価につなげることができた。

NGSがさらに使われるための2つの提案

今後のマルチプレックスの遺伝子検査について、國政氏は「原則はNGSを用いた遺伝子解析をやっていくべきです。検索される遺伝子変異のバリアントも多く、また今後解析すべき遺伝子が増えていく中で、RT-PCR法では対応できないと考えます。しかし、NGSでは解析結果の判明までの時間が長く、またコストも高いため、NGS法が原則となるよう、臨床ニーズに合わせたかたちで提供できるよう開発してほしいと思います。ターンアラウンドタイム(検査を提出してから結果が判明するまでの時間)を今の約2-3週間から1週間程度へ短縮されることが実地臨床のニーズに沿ったものだと思います。私たち臨床医としては、治療対象となる遺伝子変異の有無をできるだけ早く知りたいのです。そしてそれが患者さんの大きな利益につながります」と述べる。

また、もう一つの方向性として、リキッドバイオプシーの可能性を國政氏は挙げる。リキッドバイオプシーとは、血液などの体液に含まれるがん細胞の遺伝子をNGSで調べる方法である。採血で済むため、患者さんへの負担が少ないのが特長だ。しかし、現状ではその感度が十分ではないため、偽陰性のリスクがあると國政氏は指摘する。「リキッドバイオプシーの感度が上がり、治療につながる遺伝子変異の検出が患者さんへの負担も少なくできるようになってほしいと思います」(國政氏)

ところで、Aさんがベトナムで受けた遺伝子検査ではドライバー変異が検出されなかった。その理由について國政氏は「ベトナムで解析に使用したリンパ節生検の検体を用いて、その検体から抽出したDNA、RNAの状態を調べてみたところ、激しく断片化していたことが分かりました。その理由として、 組織検体を保存していたホルマリンに、規程の推奨時間よりも長く暴露されていたことによる過固定の影響が考えられました。DNA, RNAの質がNGSでの解析に耐えられるものではなかったため、不正確な解析となったと思われます。グローバルでの検査体制の構築が望まれます」と述べる。

Aさんは、自らがんのことについて調べ、諦めなかったことで本当に自身が受けるべき治療に結びつけることができた。國政氏も、自分で情報を集めることが自分にとって最適な治療につながることがあると考える。「がんは、ある意味では慢性疾患なので、自分で調べる時間があります。そして、担当医としっかり話し合って、患者さんと担当医の両者が納得することが必要です。肺がんの治療は年々複雑化しており、様々な治療法が開発され選択肢が増えること自体は喜ばしいことですが、様々な方針を考えないといけない状況になっています。その中で必ずこれが薦められるという方針が立てにくい局面も存在するため、患者さんと医師が話し合って、一緒に答えを出す『shared decision making(意思決定の共有)』がキーワードになると思います。受け身の治療ではなく、Aさんのように自分で道を切り拓く姿勢が彼女のいう“奇跡”を起こすこともあると教えられました。彼女の情熱に敬意を払います」(國政氏)

参考文献

- 1)LC-SCRUM-Asiahttp://www.scrum-japan.ncc.go.jp/lc_scrum/

関連記事