JBpress|2022.12.23

「輸血」に変革が起きようとしている。日本のスタートアップ企業が、人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いた従来にない方法で血液の成分のひとつ「血小板」をつくり、現状よりはるかに計画的で安定的な血小板輸血を実現させようとしているのだ。「120余年ぶり」ともいえる輸血医療のイノベーションを、独自の研究成果と信頼の装置システムで叶えようとしている。

止血役「血小板」の確保は切迫した課題

人の体には大人でおよそ4〜5リットルの血液があり、命を保つのに欠かせない働きをしている。1リットルでも血液が失われると命が危うくなる1)。

病や傷を負って出血が大量な場合や、出血の危険がある場合などに、患者の体に血液やその成分を入れることを輸血という。人類はかねてから輸血を試みてきた。17世紀には動物からヒトへ、19世紀にはヒトからヒトへと輸血が行われたが、ほぼ成功を見なかった2)。だが、ついに1900年、イノベーションが起きる。オーストリアの病理学者カール・ラントシュタイナーが血液型を発見し、安全な輸血への一歩目が踏みだされたのである。

血液には赤血球や白血球などさまざまな成分が含まれているが、「出血を止める」という大切な役割を果たす成分が血小板だ。出血したところに血小板がたくさん集まり、お互い結びついて塊となり、止血の初動部隊として傷口をふさぐ(1次止血)。輸血医療では、この血小板を含む血液全体を患者の体に入れることの他、出血予防や、出血を止めることを目的に血小板製剤だけを入れることもある。

出血している患者の他、抗がん剤治療などを受けて血小板数が減少している患者にも血小板の輸血は欠かせない。大切な血液成分でありながら、実はその確保が難しい。2022年時点では、自己輸血を除いて献血頼りで、しかも使用期限は採血後4日ほど。品質が変わってしまうため冷凍冷蔵保存ができず、室温で保存する間に病原体が増えやすいためだ。2020年度の国内の研究によると、少子高齢化の影響などで2025年には最大およそ65万人の献血者数が足りなくなるとされる3)。さらにコロナ禍が追い打ちをかけ、不足数はさらに増えることも心配されている。切迫した課題だ。

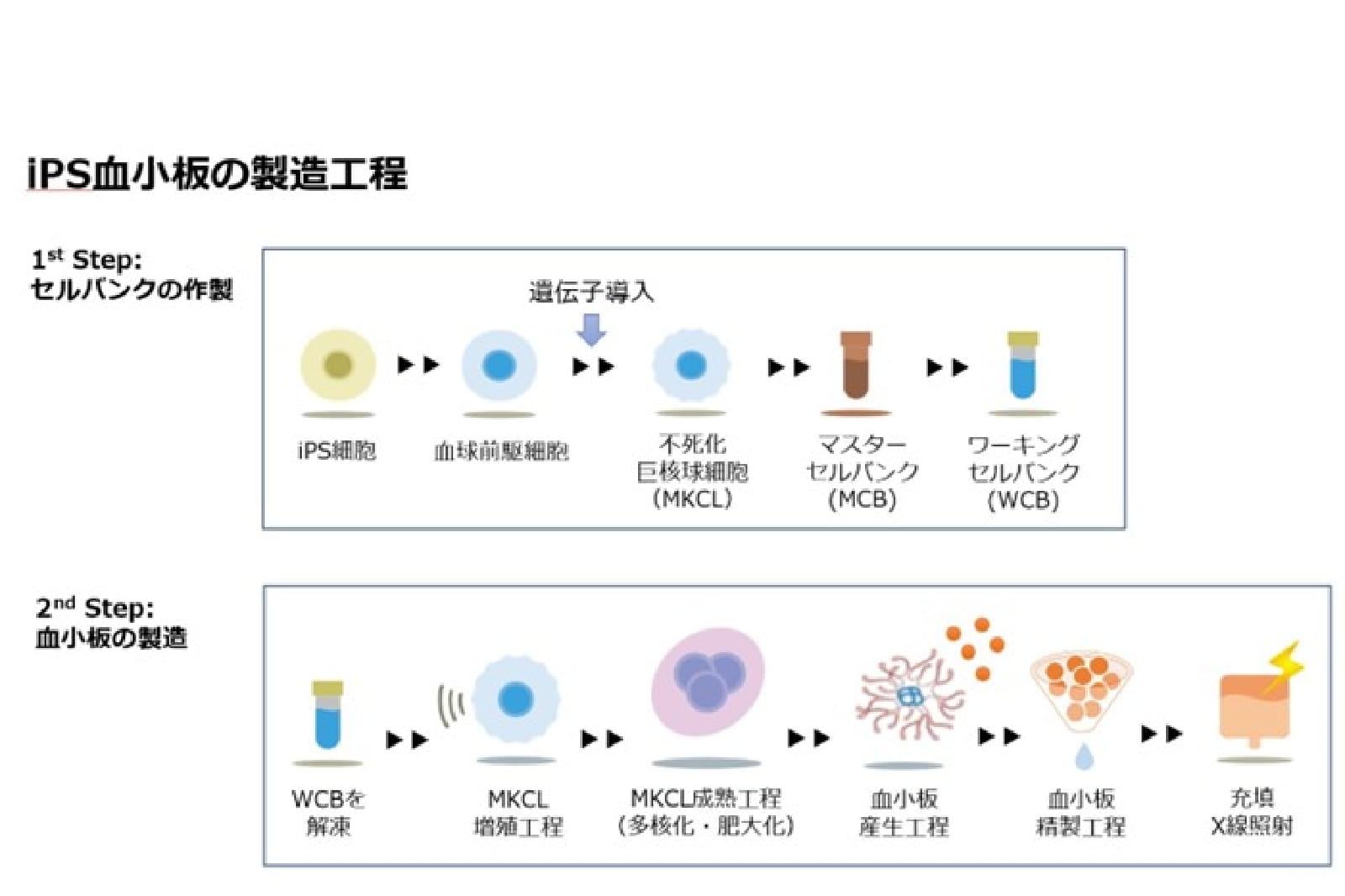

「iPS細胞 → 巨核球 → 血小板」という独自のプロセス

「iPS細胞の技術をもとに、ミラクルといえる細胞ができました。これを血小板輸血の課題に活用すべきと考えた研究者たちが、当社を創業したのです」

こう話すのは、医療系スタートアップ「メガカリオン」(京都市下京区)取締役で最高科学責任者の浅見麻乃氏だ。

同社は、東京大学(当時)の研究者が、iPS細胞をもとに「巨核球(きょかくきゅう)」と呼ばれる、血小板のつくり手となる細胞を樹立する技術をうち立てたことに端を発する。iPS細胞から誘導された大量の巨核球たちに血小板をつくらせるという、献血とは異なる方法で血小板を確保しようというのが同社の戦略だ。

実はこれまでも同社とは異なる方法で、巨核球に血小板をつくらせることが国内外で試みられてきた。巨核球という名の血小板の原材料を人工的に手に入れられることは、安定的な血小板の確保にプラスとなる。だが、「さらに効率的に血小板を生み出せるオリジナリティの高い技術があるのです」と浅見氏は言う。同じ巨核球でも「ミラクル」と表現できるような巨核球から、血小板を効率的につくっているのだ。しかし、どのようにして行われているのだろうか。

「私たちは、造血系の細胞になる途中の細胞に対し、巨核球を誘導するための遺伝子とともに“スイッチ”をオン・オフできる仕組みを加え、巨核球の凍結ストック(セルバンク)を作製しています。セルバンクから目覚めた巨核球はスイッチオンで増えつづけ、スイッチオフで増えるのをやめて成熟し、血小板をつくるようになります。このしくみで、巨核球たちに一斉に血小板をつくらせることができるわけです」

iPS細胞から血小板を作製する途中の段階である巨核球を凍結保存でき、そこから一斉に血小板がつくられる意義は大きい。従来の方法とは異なる、この巨核球セルバンクとスイッチの仕組みにより、巨核球たちの血小板づくりのタイミングを揃えられ、輸血に十分な数の血小板を工業的に製造することが可能となった。効率的かつ計画的に血小板をつくれるようになったのである。

さらに特筆すべきことに、同社の血小板は極めてクリーンな原材料と環境で作られるため、安全かつ使用期限の延長にも有利である。「感染性の病原体が含まれないことを、セルバンクの段階で徹底的に確認し、完全閉鎖系の製造プロセスで血小板を製造しています。共同開発した血小板保存液を合わせることで、最長で10日間ほどまで血小板の保存期間も延長できそうです」(浅見氏)

実験室内でのこうした研究開発とは別に、人を対象に安全性や有効性を確かめるための治験も進めている。2022年6月、京都大学などと連携して行っているヒトiPS細胞由来の血小板の治験について、「第一症例目の被験者への投与を問題なく完了した」と発表した。実用化への大きな一歩といえる。浅見氏は「ここまで進めてこられて感慨深いものがあります」と話し、着実な歩みを感じている。

実用化・普及への道を支えるのは優れた装置システム

iPS細胞をもとにした血小板製剤が社会で使われるようになるには、安全性や有効性を保つことはもちろん、コストに見合うよう生産効率も高めていかなければならない。実用化と普及への道を支えるのが、血小板づくりに使う装置システムだ。

浅見氏は、装置システムに求めることとして主に三つ、「操作がシンプルであること」「精製工程で使用する装置に関しては回収率が高いこと」、そして「実験室レベルから製造レベルまで対応していること」を挙げる。

まず、操作がシンプルであること。「私たちはGMP(Good Manufacturing Practice)と呼ばれる製造管理の要件を満たして血小板製剤をつくる必要があります。そのチェックポイント自体が少ないこと、つまり失敗し得るポイント自体が少ないことが重要です」と浅見氏。操作のシンプルさという点ではまた、「高いグレードのクリーンルームでの作業は制約が大きいため、システムそのものがクリーンな閉鎖系になっていたり、グレードの低いクリーンルームで扱えたりすることも重要です」と言う。

次に、回収率が高いこと。「精製工程では、血小板の収率をできるだけ高くしながら、不要な成分が混ざってしまうことをなるべく抑えるという、トレードオフの課題を解決できるような装置が理想です。回収率を高められればコストダウンにつながります」

そして、実験室レベルから製造レベルまで対応していること。「実験室で行った方法をそのまま製造スケールでも当てはめられるのは大きなことです」

同社は、新たな方法による血小板輸血を真に普及させていくため、これらの観点から装置システムを選定・採用してきた。中でも、製造工程の最後の方にあたる「血小板精製工程」で血小板をかぎりなくピュアなものにするための「細胞洗浄分離システム」については検討を重ねた。その結果、閉鎖系であり「高く評価できる点があり、コストダウンにも貢献する」と感じられるような装置システムに出会えたと話す。

「作業者は準備のルーチン作業をしないでも、基本的にスイッチを押すだけで装置を動かせます。収率の点でも、不要成分の除去効率と血小板の回収率をともに高く両立できているといえます。それに、スモールスケールから今後のラージスケールまで一つの装置システムで移行できる点も大きい」と話し、相当な満足感を示す。

「第2のイノベーション」そしてその先へ……

メガカリオンのiPS血小板が実用化されれば、献血頼みの血小板確保という切迫状況は大きく改善されることになろう。1900年の血液型発見以来の、輸血医療「第2のイノベーション」と表現するにふさわしいインパクトがある。

だが、浅見氏たちが目指しているのはそれに留まらない。「今後は『ユニバーサル血小板』をつくっていきたいと私たちは考えているのです」

浅見氏が言う「ユニバーサル血小板」とは、ほとんど全ての患者に拒絶されず輸血できる血小板のこと。赤血球の型であるABO式の血液型は血小板にはあてはまらないが、血小板を含むほぼすべての細胞には、ヒト白血球抗原(HLA)と呼ばれる自己と非自己の識別に関与する重要な分子がある。HLAが完全に一致する確率は兄弟姉妹間では1/4だが、非血縁者間では極めて低い。血小板輸血を受け続けているような患者では、自己と異なるHLAに対する抗体がつくられてしまい血小板輸血の効果が失われる場合があり、そうした患者は自己のHLAと適合した血小板の輸血を受ける必要がある。これに対してメガカリオンは、患者がどんなHLA型であるかを問わず使うことのできるHLAユニバーサル型の血小板をiPS細胞から実現させ、社会に広めようとしているのだ。

前段として、まずはメガカリオンの創業者の一人である、京都大学iPS細胞研究所の江藤教授らのグループが、患者自身のiPS細胞から患者の自家血小板製剤を作製し、臨床研究においてその安全性を確認した。メガカリオンが進行中の治験はその次の段階で、「オフ・ザ・シェルフ」つまり患者自身のiPS細胞を作る必要がなく、他家iPS細胞由来のため棚から取り出してすぐに使える血小板製剤の安全性と有効性を確認しようとしている。そして最終的には1種類の「ユニバーサル血小板」であらゆる血小板輸血ができるようにしていく。浅見氏はこうステップを描いている。

「今後もいくつかのブレークスルーを加える必要があります。まずは実用化の第一歩を踏み出せるようにしたい。私たちの手による血小板製剤を世に出せるようチャレンジしていきます」

血小板輸血で困ることのない状況は、輸血医療の新時代を想起させる。独自の血小板製造法と信頼の装置システムの両方を持つスタートアップ企業が、自らの手でその新時代をたぐり寄せようとしている。

参考文献

- 1)日本赤十字社HPより

https://www.jrc.or.jp/study/safety/bleed/ - 2)一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会HPより

http://yuketsu.jstmct.or.jp/general/history_of_blood_transfusion/ - 3)厚生労働省「新たなアプローチ方法による献血推進方策と血液製剤の需要予測に資する研究」より

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/149474