コラージュから立体作品へ

「三島喜美代―未来への記憶」展示風景。左から、《変貌Ⅲ》1966年 新聞、雑誌、ポスター、油彩、カンヴァス 美術資料センター株式会社、《Work-64-I》1964年 新聞、雑誌、油彩、板 京都国立近代美術館

「三島喜美代―未来への記憶」展示風景。左から、《変貌Ⅲ》1966年 新聞、雑誌、ポスター、油彩、カンヴァス 美術資料センター株式会社、《Work-64-I》1964年 新聞、雑誌、油彩、板 京都国立近代美術館

1950年代に油彩画に取り組んでいた三島は、60年代に入ってコラージュの技法を用い始める。素材は雑誌、新聞、チラシ、布団、着古された衣類。《作品63-5B》(1963年)では義母が長年使っていた藍色の生地を、《Work-64-I》(1964年)では洋雑誌『LIFE』から切り取った誌面を使った。「ゴミ」ともいえる素材に新たな生命を与えたのである。

こうしたコラージュ作品は「独立展」「シェル美術賞展」「毎日美術コンクール」で賞を獲得。三島喜美代の名は広く知られるようになっていくが、本人は満足することなく、次のステップへと進んでいく。

「新聞をコラージュした平面作品を制作していた時、床に転がっていたクチャクチャの新聞が凄く気になって。平面よりも立体の方が何かインパクトあるんじゃないかと。土はそれまで全然やったことがなかったんですけど、いっぺんやってみようと」

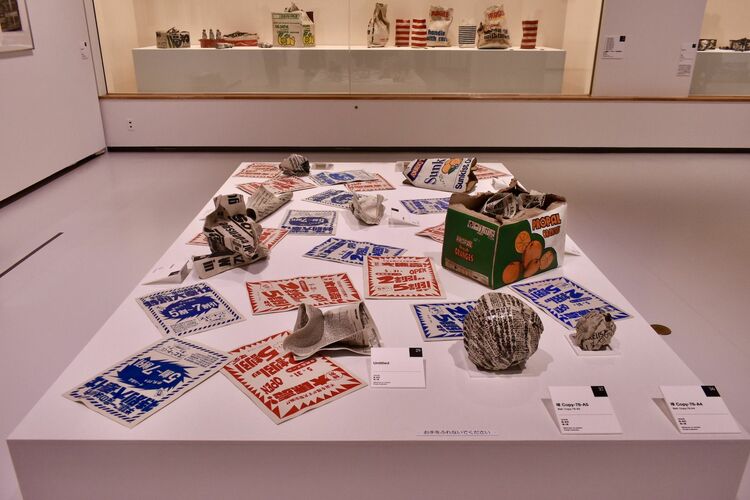

「三島喜美代―未来への記憶」展示風景

「三島喜美代―未来への記憶」展示風景

三島はクチャクチャになった新聞紙や開きっぱなしの雑誌、ぐしゃっとつぶれた空き缶の形を土で成形し、表面に新聞、雑誌の誌面や缶の図柄を転写。こうして作られる陶の立体作品は、三島喜美代のライフワークになった。1973年の第2回日本陶芸展には、陶でできた段ボール箱を出品。見た目はそっくりそのまま。作品を会場に搬入する際に、「そこのゴミ早く捨てろー」との声が聞こえてきて、三島は「あー、これは面白い」と喜びを感じたという。