力のある作品が次々に

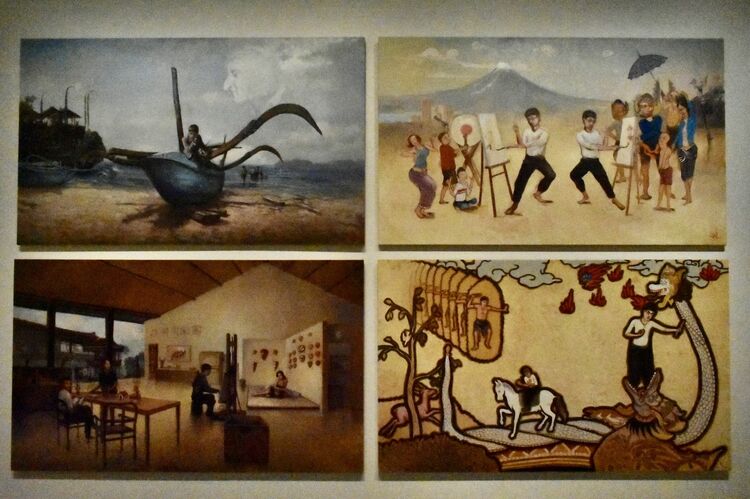

会場を巡ると、脳が刺激される作品が次々に現れる。小沢剛《帰ってきたペインターF》は、日本人でありながらフランス人として生きる道を選んだ画家・藤田嗣治を架空の画家“ペインターF”に見立てた作品。もしもペインターFがパリではなく南洋のバリに拠点を得たら…という仮定でストーリーが進む連作で、これが楽しくもあり、哀しくもある。

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景小沢剛《帰ってきたペインターF》2015年 鉛筆、紙 森美術館

第二次世界大戦中は思想が制限され、自由に生き方など選べなかっただろう。そんな時代ではなく「多様性」が大きく叫ばれる現代に生まれてよかったと思うか、それとも現代社会は以前にも増して「窮屈」になっていると思うか。国立西洋美術館は開館当時と変わらず「西洋美術だけを展示していてよいのか」という問いにも感じる。

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景右:鷹野隆大《Kikuo (1999.09.17.Lbw.#16) 「ヨコたわるラフ」シリーズより》1999年 ゼラチン、シルバー、プリント Courtesy of Yumiko Chiba Associates ©Takano Ryudai

写真家・鷹野隆大はIKEAの家具を並べたモダニズム的空間に、自身の写真作品のほか、クールベやクラーナハ(父)の絵画、エミール=アントワーヌ・ブールデルの彫刻を飾るというインスタレーションを展開。IKEAは装飾性を極限まで排除することで、万人向けの“シンプルだけど豊かな空間”を提案してきた。そうした現代の典型ともいえる部屋に、「男はこうあるべきだ」的な筋骨隆々のヘラクレスの彫刻を置いたらどうなるか。権威の象徴と現代人の感覚の対立が見もの。

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景 飯山由貴《この島の歴史と物語と私・私たち自身一松方幸次郎コレクション》2024年 プリント経師紙、松方コレクションの絵画、ステンレスにプリント、紙、絵具

飯山由貴は《この島の歴史と物語と私・私たち自身一松方幸次郎コレクション》と題されたインスタレーションを発表した。国立西洋美術館の礎となった松方コレクション。その絵の周りの壁一面には、フランク・ブラングィンやウジェーヌ=ルイ・ジローらによる第一次世界大戦の戦争記録画が、松方コレクションに加えられることになった経緯が記されている。松方幸次郎はこのような作品を通して国民に何を伝えたかったのか。日本をどのような方向へ導いていきたかったのか。想像が膨らむ力作だ。

展覧会の開催は正解だったのか?

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景 左から、

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展示風景 左から、左から、辰野登恵子《WORK 89-P-13 》1989年 油彩、カンヴァス 千葉市美術館、クロード・モネ《睡蓮》1916年 油彩、カンヴァス 国立西洋美術館 松方コレクション

ここに紹介した作品はほんの一例。ほかにも力のある作品が目白押しで、よく作り上げた展覧会だと感心する。だが、不満も感じた。

「やり過ぎ感がある。会場がごちゃごちゃしていて迷路のよう。力のある作品が多いのだから、もっとすっきり見せてくれたほうが各作家の世界観に没入できるのに」

国立西洋美術館で初めて開催された現代アートの展覧会。西洋美術に特化した“名門”が現代アートの展覧会を行うことに、開催前から批判や疑問の声があった。みんな西美が大好きだから、声を挙げたくなるのだ。

第1回の現代アート展は「成功」といえるのか。その答えは、国立西洋美術館が初回を超える第2回目展を開催できるか否かだろう。