ゲストスピーカー

ゲストスピーカー経済産業省

商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐

奥村 滉太郎氏(写真中央)

株式会社 常陽銀行

コンサルティング営業部 次長

中田 智久氏(写真右)

ファシリテーター

株式会社スタディスト

取締役 副社長 コンサルティング部長

庄司 啓太郎氏(写真左)

さまざまな経営課題を解決する手段の一つとしてデジタル推進に取り組む企業が増えている。本セッションでは、経済産業省の奥村氏と常陽銀行の中田氏を招き、「大企業・中小企業」「政府・地方」「金融機関・行政」といったさまざまな切り口から、デジタル推進や人材育成のためのポイントを話していただいた。

日本の事業者のデジタル活用を支援する経済産業省と、地元企業の経営改善にスタディストが提供する「Teachme Biz(ティーチミー・ビズ)」などデジタルツールを導入提案する常陽銀行の取り組みを紹介する。

※本コンテンツは、2022年12月8日(木)に開催された株式会社スタディスト主催「“Human Productivity Conference 2022”~ヒトの生産性について考える1日 2nd~」のキーセッション「経産省×地銀で語る、地域デジタル実践の姿とこれから」の内容を採録したものです。

DXは地域企業や中小企業にとって大きなチャンス

セッションではまず、日本各地でデジタル推進する多数の企業の声を聞いてきた経済産業省の奥村滉太郎氏が、日本企業のDXの現状を報告するとともに、経産省のDX支援施策を紹介した。

奥村氏によれば、日本においてはデジタル技術を活用した経営改革(DX)の重要性は年々高まっているものの、企業のDXへの取り組みは進んでいないという。例えばデジタル競争力ランキング2022では日本は63カ国中29位と低迷し、中でも「人材/デジタル・技術スキル」が全体を引き下げる要因になっている。このような課題に対し、経産省では「企業経営の力」としてのデジタル技術活用を推進している。

DXできなければ年間12兆円の経済損失が発生する可能性を指摘した経産省の「DXレポート2018」によって日本にDXという言葉は広まった。一方で「レガシー(老朽)システムから脱却することがDXである」という誤解も生まれた。

そこで新たに公開された「DXレポート2020」※では、レガシーシステムを入れ替えることのみならず、企業文化を変革していくことこそが大切であることを伝えている。

「今後企業が生き残り、価値を生み続けるためにはデジタルを活用しながら社内に人材を育成・確保していくことが必要不可欠です」(奥村氏)

このような経産省の取り組みに対し、DXは一部の大手企業の話と感じる人もいるかもしれない。だが、実は地域企業や中小企業においても、デジタル化の取り組みによってビジネスに大きな影響があると奥村氏は語る。

例えば、街の商店や書店、レコード店など生活に身近な商売においても、デジタル技術を活用して新しいビジネスモデルを展開する新規参入者が増えている。特にECの活用率は、実は大企業より中小企業の方が高い。デジタルを活用して売り方を変えることは、中小企業にとってビジネスチャンスが大きく広がることにつながる。

DXに成功した企業に共通する5つのポイント

実際にDXを進めるにあたって、どのような点に留意すべきか。

「どのようなツールを入れるべきかということに注目されがちですが、大切なのは、自分たちの会社が5年後、10年後にどんな会社でありたいか、どのように存在意義を発揮したいのかというビジョンを描くことです。これはまさに経営者の仕事です。その上で、そのビジョンと現状に差分があれば、その解消のために、初めてデジタル技術やツールをどう使うのが適切なのかを考えるのです」(奥村氏)

データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくことがまさにDXだと奥村氏は説く。ただし、これらのプロセスを自社だけで行うのは容易ではない。経営リソースに限りのある地方の企業や中小企業の場合はなおさらだろう。

「必要に応じて経営支援機関やITコーディネーターなど、外部の力を借りるべきだと考えます」(奥村氏)

熊本県の運送業では、ITベンダーの横文字が理解できなかったところからITコーディネーターと協力してDXを進めたという。また、ITコーディネーター資格を行員が取得し、地域企業のDX支援を推進している地方銀行もある。

「まずは身近な金融機関やITコーディネーターに相談しながら、業務改善の悩みやマニュアルの課題が出てきたならTeachme Bizに頼るなど、適切なツールや外部の力に頼りながら、デジタル化を推進し、変革していくことが重要です」(奥村氏)

「Teachme Biz」とは?

ビジュアルベースのマニュアルを簡単に作成・共有でき、

組織に根付く運用までできるソリューションです。

特徴1. 作成「誰でも簡単につくれる」

特徴2. 共有「人に伝えやすい、伝わりやすい」

特徴3. 運用「分析して、もっとよくする」

詳しくはこちら

「DXに成功した企業に共通するポイント」として地方企業の実例を元に経産省が作成したDXの手引から、奥村氏は以下5つを挙げている。

1. 気づき・きっかけと経営者のリーダーシップ

2. まずは身近なところから(成功事例をつくる、小さな取り組みから開始する)

3. 外部の視点、デジタル人材の確保

4. DXのプロセスを通じたビジネスモデル・組織文化の変革

5. 中長期的な取り組みの推進

さらに経産省では、DX調査やレポートだけでなく、デジタル化を助ける仕組みづくりにも取り組んでいる。DX認定や優良企業選定などの施策と併せ、特に注目すべきは、DXを支えるデジタル人材の育成だ。日本では、DX変革を担う人材不足のみならず、人材育成への取り組みができている企業が少ないのが現状だ。

政府では5年間で230万人のデジタル人材育成の目標を掲げ、デジタル人材を育成するプラットフォーム構築や、企業内人材のリスキリングを推進している。厚生労働省の教育訓練支援制度と連携し、訓練給付金や人材開発支援助成金などの支給制度なども整備し、デジタル人材の育成強化施策を用意している。

地域DXの実現に向けた地銀の取り組み

続いて、株式会社常陽銀行 コンサルティング営業部 次長の中田智久氏が同行での取り組みを紹介した。

常陽銀行コンサルティング営業部は2020年6月に発足した。総勢約100名とかなり大きい組織で、リサーチ&コンサルティング、ファイナンス、アドバイザリー、公務室の4つのグループで構成されている。お客さまの課題解決のための専門性を備えた本部直轄の営業部隊である。中田氏が所属するリサーチ&コンサルティンググループのITデジタル推進チームは地域企業が発展するためにデジタル化を支援している。

地域DXに向けた地方銀行の役割について中田氏は、「地方銀行はきめ細かい対応が強みです。経営者と対話する機会も多く、その中でさまざまな課題の相談を受けることも少なくありません」と話す。企業経営者との関係基盤があることが常陽銀行の強みだ。

常陽銀行のコンサルティング営業部の存在意義はそこにある。

「経営者との対話を通じて、企業単独では解決困難な課題や悩みを共有します。その上で、現場の業務の見える化や課題の整理を行い、それに対してDXに向けた施策を考えるサポートをしています」(中田氏)

特定の商品・サービスありきではなく、フラットな立場で施策を検討するのも大きな特長だ。地元企業の課題解決という、上流からのサポートを重要と捉え、手間と時間をかけて取り組んでいる。

「課題を聞かずに取引先にITツールを紹介したほうが、銀行の営業活動としては効率的です。しかし、それでは本当のDXにつながりません。常陽銀行が目指すのは、従来までのビジネスマッチングではなく、本当の意味のコンサルティングです」と中田氏はその意義を語る。

取引先に対するITデジタル化支援から見えてきた課題

「DXの必要性は理解して取り組んだが、課題が解決できていない」という話もあるという。

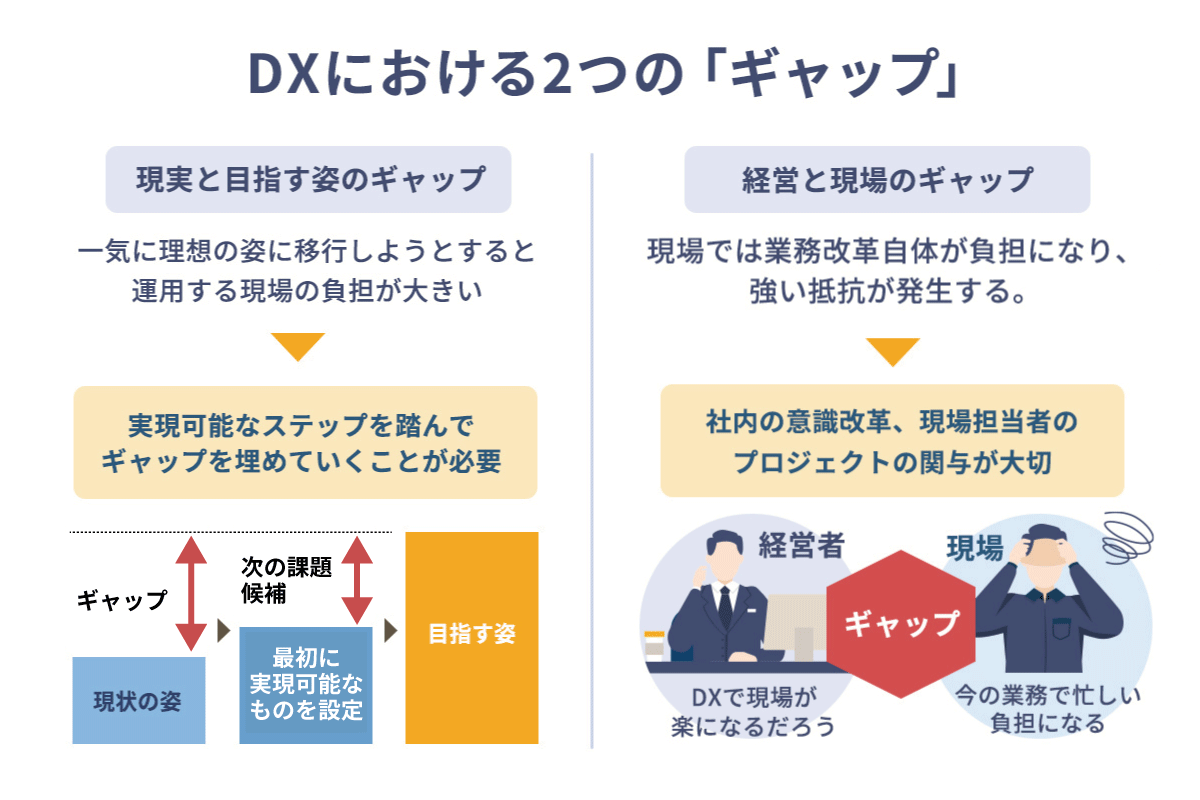

「その要因には『現実』と『目指す姿』、『経営』と『現場』の2つのギャップがあります」と中田氏は述べる。

デジタル化で「目指す姿」に一足飛びに変わることは難しく、現場への負担が大きい。まずは現状を把握した上で、実現可能なステップを踏んでいくことが必要だ。

また、DXへの取り組みでは現場の協力が必要不可欠になる。経営者主導でデジタル化を進めても、現場には業務改革自体が新たな仕事と捉えられてしまう。これが「経営と現場のギャップ」である。

「ある企業ではシステム先行のプロジェクトが途中で止まってしまい、その立て直しを支援しています」(中田氏)

経営者の意向でシステムを導入したが、現場で使いこなせず定着しなかったという。そこで、システムありきではなく、まずは業務を整理し、今のシステムでどこまでできるかを検討し直すことで、DXを進めている。

常陽銀行では、紙中心の業務プロセスの見直しや、社内での情報の共有化により働き方改革を実現した事例もあるという。

「ある企業では営業担当者が紙ベースの顧客情報で営業活動をしていたため、リスク管理面の問題があるうえ、社内で情報が共有されない等非効率な活動をしていました。当該企業に対して、業務プロセスや情報管理方法を見直すことにより、最低限のIT投資で情報漏洩等のリスクを回避し、担当者の負担も大幅に軽減する提案をしています」(中田氏)

中田氏は、これまでのデジタル化支援の取り組みから5つの課題が見えてきたと話す。

1.経営者のトップダウンが、意外に落とし穴

現場の意識改革が必須である。

2.高品質のソリューションが必ずしも最適なわけではない

現場にあったレベルでないと使われにくい。

3.共通課題は共通ではない

同じ課題に見えても実際は異なることが多い。

同じシステムを入れればすべて解決するわけではない。

4.業績のよい企業がDXに積極的なわけではない

DX導入のきっかけには「課題」がある。

5.自社の取り組みだけでは解決できない

取引先など、相手の状況の確認が必要である。

これらを踏まえ、DXを進めるためには、外部の力を巻き込み、さまざまなギャップを埋めていくことが大切だと話す。

「常陽銀行では、グループ会社、外部提携先との連携をいっそう強化して、地域のDXを促進する取り組みを続けていきます」と中田氏は抱負を語った。

それぞれの立場からDX支援を続けていく

本セッションでは、多くの企業の業務改善コンサルティングに携わってきたスタディスト副社長の庄司氏も加わり、奥村氏、中田氏とのパネルセッションも行われた。

「DX人材の育成が大切だと言われるが、何でもできる人を採用・育成するのは現実的ではない。特に重要な要件とは?」との庄司氏からの問いに対して、奥村氏は「強いて1つを選ぶなら、企業の変革のビジョンを描ける人が足りないという声を聞く機会が多いです。そこが一番大事だと思います」と答えた。

今回のセッションでは、共通のキーワードとして「経営と現場とのギャップ」がある。このギャップを埋めるために、具体的にどこから始めるべきか。

「まずはスモールスタートで、小さな成功体験を積んだり、ツールの便利さを全社で実感するといったことから成功している企業が多いです」(奥村氏)、「ビジョンや計画は重要だが、そこに時間をかけ過ぎては本末転倒です。全体として齟齬がないようにしながらも、足元で進められることは着手し、変革意識を高めることが有効です」(中田氏)と、両氏ともに「できることから手堅く進めること」の重要性を語った。

経済産業省、常陽銀行は、国、地域の金融機関という立場は異なるものの、「経営と現場とのギャップ」という共通する課題に取り組み、企業に対しさまざまな支援を行っている。その取り組み方も「まずはスモールスタートで、小さな成功体験を積むことから始めては」という点で一致している。これらの支援制度や外部パートナー・デジタルツールの活用で、DXへの第一歩を踏み出してはいかがだろうか。