本日の新着

生きたままの心臓を神殿に捧げる…地球最後の古代文明・アステカ帝国の血塗られた儀式はなぜ行われたのか

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(21)「メキシコシティ歴史地区とソチミルコ」(メキシコ)

髙城 千昭

【名馬伝説】フィオライアの高配当で思い出すメイショウマンボの名勝負、牝馬変則三冠に輝く誉れ高き名馬の系譜

「あの日」の名馬伝説(29)

堀井 六郎

障がいある息子の「子どもが欲しい」、性への関心と自立の意思を母親はどう受け止めるべきか:映画『私のすべて』

髙山 亜紀

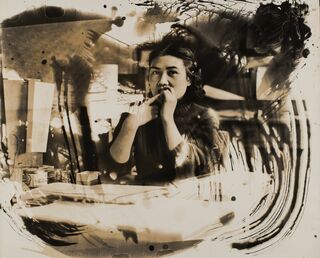

世界が認めた知られざる奇才・大西茂は激動の1950年代にカメラで何を写そうとしたのか?超越的なビジュアルの真相

東京ステーションギャラリーで「大西茂 写真と絵画」が開幕

川岸 徹