本日の新着

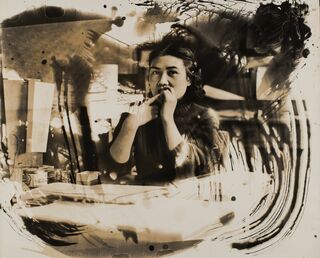

世界が認めた知られざる奇才・大西茂は激動の1950年代にカメラで何を写そうとしたのか?超越的なビジュアルの真相

東京ステーションギャラリーで「大西茂 写真と絵画」が開幕

川岸 徹

大敗喫した中道“溶けた”立憲支持層、野田執行部が描く「野党結集のファンタジー」が失わせた立憲独自の社会像

「民主党政権のやり直し」に失敗した野田執行部、「中道は壊滅だ」と騒ぐヒマがあるなら…

尾中 香尚里

生きたままの心臓を神殿に捧げる…地球最後の古代文明・アステカ帝国の血塗られた儀式はなぜ行われたのか

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(21)「メキシコシティ歴史地区とソチミルコ」(メキシコ)

髙城 千昭

高市自民・圧勝の後始末、選挙で大勝した後は必ず大敗する、日本政治の歴史が教える絶対腐敗への道しるべ

始まると同時に終わった中道改革連合という実験、高市政権に牙をむくマーケット、責任ある積極財政に必要なブレーキ役

山本 一郎