生成AIは人々の働き方を大きく変えた。今や世界のナレッジワーカーの75%がAIを活用している。そして、生産性の向上だけでなく、従業員のモチベーションにもつながるため、多くの企業がより効果的なAI活用を模索している。しかし、その鍵を握る重要な要素の一つが、PCなどのデバイスであることは見落とされがちだ。ここでは、AIを最大限活用するために必要なポイントについて整理していきたい。

AIが従業員のモチベーション向上を実現

ビジネスの現場でのデジタル化が急速に進んでいる。データや情報がリアルタイムに入手でき、常時接続のコミュニケーションなども当たり前になった。仕事のスピードも飛躍的に増加している。

ただし、その弊害も生まれているようだ。米マイクロソフトが公開した「2023 Work Trend Index:Annual Report」によれば、勤務時間の多くがコミュニケーションに費やされることで、68%の人が「中断されない集中時間を十分に確保できていない」と回答しているという。

生産性を阻害する要因として、「非効率な会議」「多すぎる会議」などを挙げる従業員が多い。意外なのは、AIによる雇用機会の喪失が懸念される中、従業員は、AIに仕事を奪われることを恐れるよりも、AIが仕事の負担を軽減してくれることを切望する傾向の方が強いことだ。70%の従業員が「自分の仕事量を減らすために、できるだけ多くの仕事をAIに任せたい」と答えているのだ。

ビジネスリーダーも、「職場のAIの価値について最も重視することは何か」という質問に対し、「従業員数の削減」よりも「従業員の生産性向上」を選ぶ傾向は約2倍高くなっている。

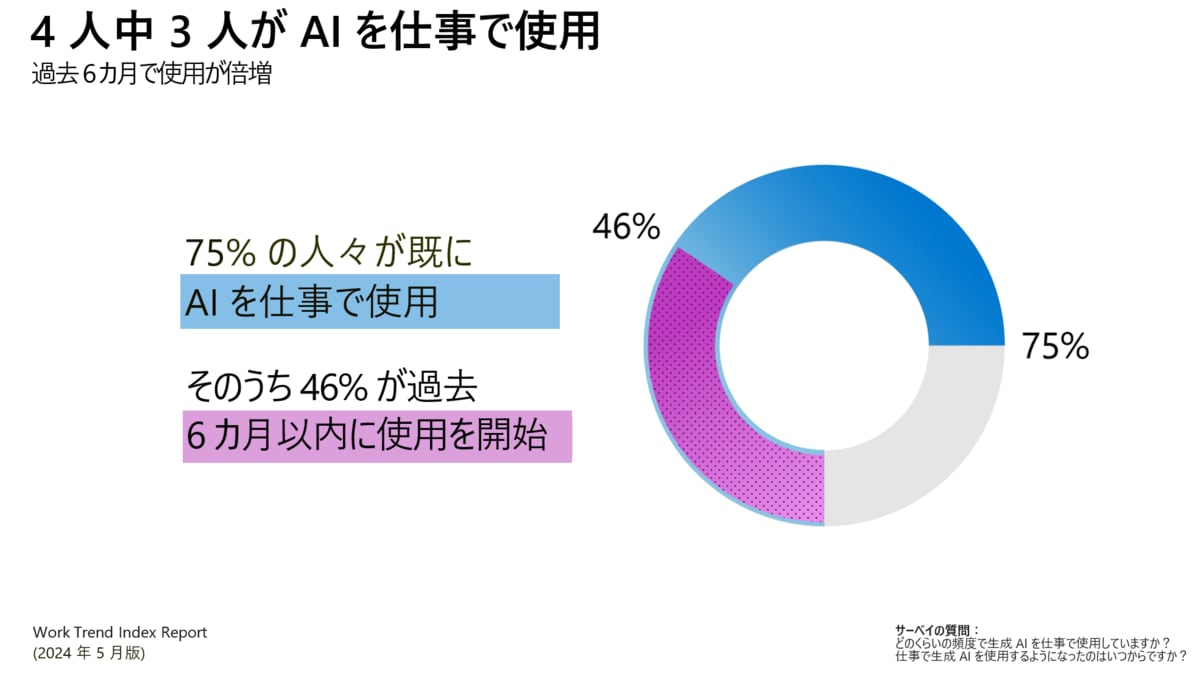

実際に、職場におけるAI活用が急速に進んでいる。同レポートの1年後に公開された「2024 Work Trend Index Annual Report from Microsoft and LinkedIn」によれば、生成AIの利用はこの半年でほぼ倍増し、世界のナレッジワーカーの75%が利用しているという。

75%のナレッジワーカーがすでにAIを仕事で使用しており、そのうち半数近くが6か月以内に使用を開始している。

75%のナレッジワーカーがすでにAIを仕事で使用しており、そのうち半数近くが6か月以内に使用を開始している。2024 Work Trend Index Annual Report from Microsoft and LinkedIn(2024年5月版)

拡大画像表示

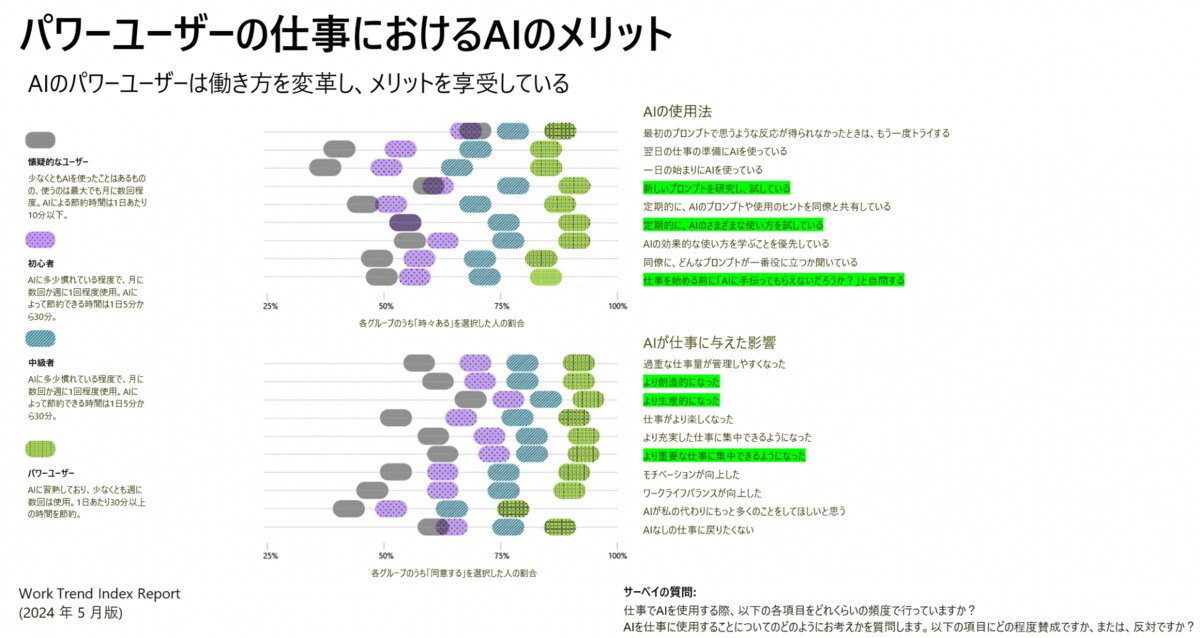

中でもAIを幅広く利用するパワーユーザーは、AIを活用することで、膨大な仕事量を管理しやすくなり (92%)、創造性が高まり (92%)、最も重要な仕事に集中できるようになり (93%)、モチベーションが上がり (91%)、仕事が楽しくなった (91%) と回答している。AIの活用は、企業が優秀な人材を引き付ける上でも重要だと言えよう。

AIを頻繁に利用するパワーユーザーはAI活用により仕事の効率化を行い、仕事への充実感を感じている。

AIを頻繁に利用するパワーユーザーはAI活用により仕事の効率化を行い、仕事への充実感を感じている。2024 Work Trend Index Annual Report from Microsoft and LinkedIn(2024年5月版)

拡大画像表示

AI活用が進まない企業の見えざる障壁

「Work Trend Index Annual Report」では、AIの活用により、生産性の向上や従業員のモチベーションアップが実現する可能性が高いことが示された。

もちろん、すでにAIをビジネスに活用しているという企業も多いだろう。だが、ここで留意すべきは、生産性向上や従業員のエンゲージメント強化の鍵を握るのがPCなどのデバイスであることだ。

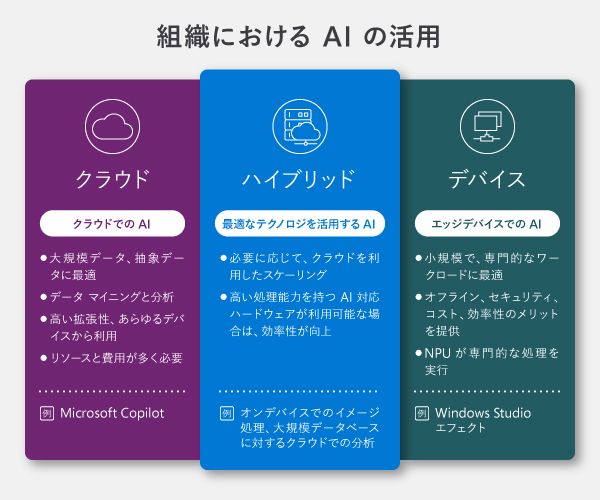

ビジネス上利用されるAIはその処理方法によって「クラウド」、「ハイブリッド」、「デバイス」の3つのパターンがあり、今までは主にクラウド上にてAIが活用されてきた。「クラウド」では、大規模で抽象的なデータセットのデータマイニングや分析、複雑な問題解決など、スケールメリットを生かして行うことができるが、デバイスとクラウド間の送受信を伴うため、リアルタイム性に欠け、通信や処理の遅延が発生するというデメリットもある。

AIは「クラウド」、「ハイブリッド」、「デバイス」で使用されそれぞれ利点も異なる。

AIは「クラウド」、「ハイブリッド」、「デバイス」で使用されそれぞれ利点も異なる。拡大画像表示

「デバイス」はより小規模かつリアルタイムなAI処理に適しており、例えば、オンライン会議中の背景処理など、簡単なAI処理は現在もデバイス上で行われている。AIの活用が一般的になる中で、これからデバイス上で利用されるAIが増えていくことは想像に難くない。PCデバイスの性能がAI活用の大きな障壁になってくるのだ。

従来までのPCデバイスでもAIの処理は可能だったが、生成AIが普及し、処理内容が大きくなるにつれて、AIソフトの処理能力が遅くなったり、電力消費が多くなったりといった課題が出てきている。また、PCデバイスの法定耐用年数が4年ということもあり、AIの活用を前提としていないPCデバイスを使用している企業も多いだろう。

そのような中、AI処理に最適化した「AI PC」も出てきている。「AI PC」には従来から使用されてきた「CPU」や画像処理に強みを持っていた「GPU」に加え、AI処理に強みを持つプロセッサー「NPU」が搭載されている。さらに、「NPU」は他のユニットに比べ消費電力の面でも優れているのが特徴だ。これにより、AIソフトを高速かつ省電力で処理できるのだ。AI活用時代にはそれにふさわしい「AI PC」を利用すべきだろう。AI PCの活用については、意思決定者である経営層にとっても重視すべきテーマである。

AIを活用するために選ぶべきデバイス

AI PCは何を選ぶべきか。その問いに答える新たなPCも誕生している。マイクロソフトが発表したAI搭載の新しい「Surface」では、インテル® Core™ Ultra プロセッサーを採用することでAIの処理性能を大幅に高めている。このプロセッサーは前述したAI処理や省電力に強みを持つNPUとCPU、GPUを組み合わせている。得意分野の異なる3つのユニットをユーザーの用途やアプリケーションに応じて適材適所で動かすことで、パフォーマンスを最大化し、消費電力も最適化できるのだ。また、現在100社以上のパートナーがインテル® Core™ Ultra プロセッサーに最適化されたアプリケーションを開発しており、300以上のアプリケーションがインテル® Core™ Ultra プロセッサーでより高いパフォーマンスを発揮できるようになる見込みである。

こうした性能を備えたPC上でAIを動かすことにより、「クラウド上のサービスで動作に時間がかかる」「互換性がなく使いにくい」といったストレスがなくなる。従業員にも喜ばれエンゲージメントも高まるに違いない。また、消費電力も少なくなり、二酸化炭素(CO2)の排出量も削減できるといったように、サステナビリティの観点でも優れている。

さらに特筆すべきは、新しい「Surface」には、生成AIの「Copilot(コパイロット)」の機能も搭載されていることだ。キーボードに備え付けられた「Copilot キー」により、ワンタッチでAIを利用できるだけでなく、Web会議中も話者への自動フレーミングやアイコンタクト、背景ぼかし、音声フォーカスなど、AIを活用した機能強化が行われている。まさに、AI時代にふさわしいPCと言えるだろう。

ところで、企業がビジネスで活用する場合、セキュリティが心配だという声もあるだろう。新しい「Surface」ならその点も安心だ。マイクロソフトでは「Chip to Cloud」というセキュリティ哲学のもと、SurfaceとMicrosoft 365の組み合わせによりハードウェアのチップからクラウドまでをカバーする高度なセキュリティを提供している。「Copilot」などのAIソフトもセキュアな環境で利用できるため、自社のデータがクラウドなどパブリックな環境に流出することはない。

マイクロソフトのAI PC Surface Pro 10とSurface Laptop 6

マイクロソフトのAI PC Surface Pro 10とSurface Laptop 6

プロの支援で選定・調達から導入、運用・保守までをスムーズに

企業がビジネスを行う上で、PCは不可欠だが、その選定にあたっては、これまではどうしてもコストで比較されがちだった。さまざまな業務におけるAI活用が必須になっている中、今後は、どのようなPCであれば本当の意味での生産性向上や従業員のエンゲージメント強化につながるかという観点が必要になってくるだろう。

企業の経営層やIT部門にとっても、事業部門にPCを渡しておしまいではなく、そのPCを使ってどのような価値を生み出すのかという観点で検討すべきだ。ただし、リソースに限りがあるIT部門にとっては、複数のメーカーやベンダーの製品情報をキャッチアップし、エンドユーザーからの問い合わせに対応するのは容易ではない。

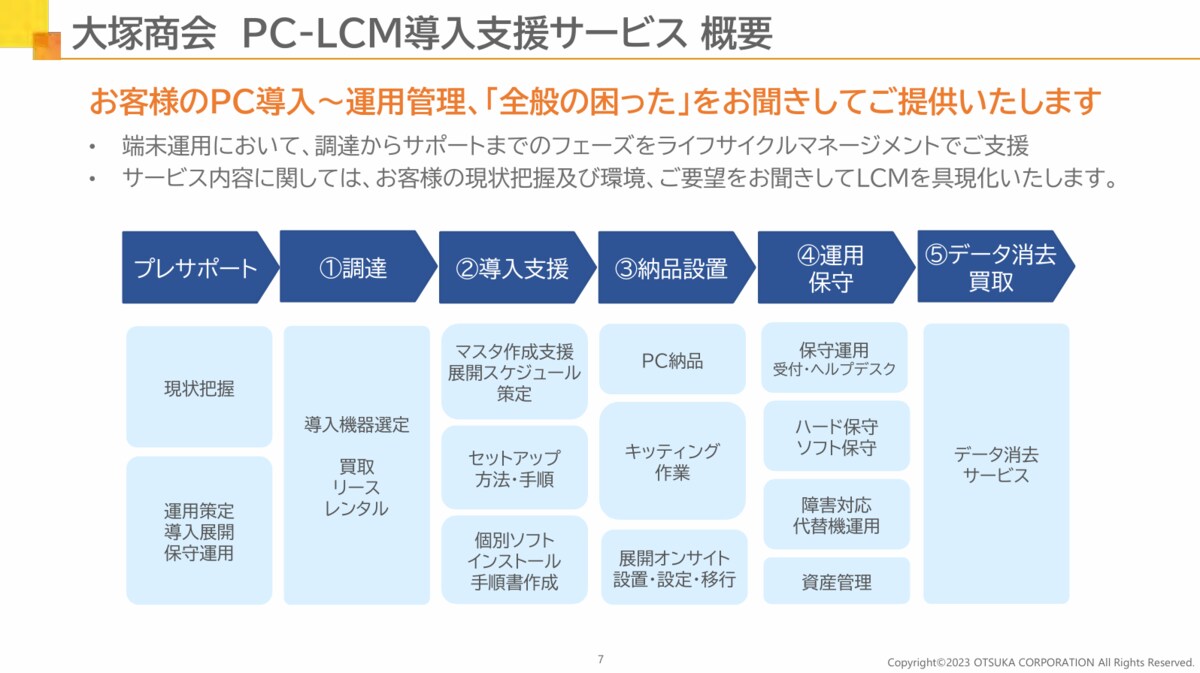

そこで頼りになるのが外部のサービスの活用である。例えばその一つ、大塚商会のPC-LCMサービスは、その名のとおりPCのLCM(ライフ・サイクル・マネジメント)をサポートするサービスだ。PCの調達から導入支援、運用・保守、さらにはデータ消去・買い取りまでを一貫して支援してくれる。

企業ごとの環境・要望に沿って、PCの選定から保守、データ消去までPCのライフサイクルをすべてサポート。

企業ごとの環境・要望に沿って、PCの選定から保守、データ消去までPCのライフサイクルをすべてサポート。拡大画像表示

同社はMicrosoft 製品の導入でも世界トップクラスの実績があり、Windows 11 導入支援サービスもワンストップで任せることができる。AI PCの導入を検討している企業は一度相談してみるといいだろう。

経営・管理職層の PC 選びで押さえておきたい 4つのポイント

会社名:株式会社大塚商会

住所:東京都千代田区飯田橋2-18-4

URL:https://www.otsuka-shokai.co.jp/

<PR>