11月2日(木)から11月5日(日)まで開催される2023年の「アートウィーク東京」。3回目の開催となる今年は、新企画「AWT FOCUS」を東京、虎の門の「大倉集古館」にて開催する。滋賀県立美術館ディレクター(館長)保坂健二朗氏がアーティスティックディレクターに迎えた「買える展覧会」とは? 保坂氏の案内つきプレス内覧会に参加して先行体験してきた。

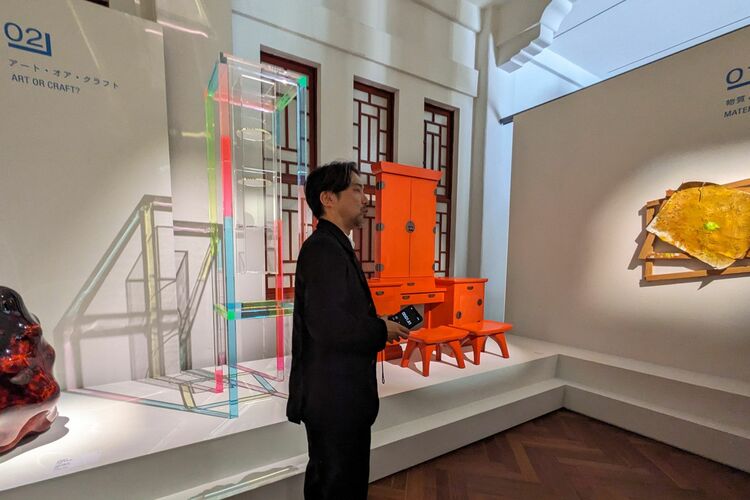

AWT FOCUSを解説する保坂健二朗氏

AWT FOCUSを解説する保坂健二朗氏

買える展覧会の正体

11月2日(木)から11月5日(日)まで、という短い期間ではあるけれど「The Okura Tokyo」の敷地にある歴史ある私立美術館「大倉集古館」は、明治以降の日本のアートでいっぱいの展覧会場に様変わりしている。これが、今年のアートウィーク東京の目玉企画のひとつ「AWT FOCUS」だ。

大倉集古館

大倉集古館

修飾語が「買える展覧会」となっているので、まずは、それが何を意味しているかを説明したい。

アートウィーク東京は、東京を代表するギャラリーが多数参加しているところが特徴。美術館として営業している施設ならまだしも、画廊などとも呼ばれるギャラリーに、平素から通ってアートを鑑賞しているという人は、日本ではまだそんなに多くないはず。しかし、アートウィーク東京に参加しているギャラリーは、特にアートウィーク東京開催期間中は美術館的に訪れていいギャラリーだ。そこで、公営・私営の美術館とともに、そういうギャラリーを巡ってもらい、アートの今をぎゅっと凝縮した形で体験してもらいたい、というのがアートウィーク東京の開催趣旨のひとつ。

そして「AWT FOCUS」はFOCUSという名前のとおり、参加ギャラリーが持つ選りすぐりの作品を集中的に展示することで、近代日本のアートの歴史をぎゅっと凝縮した形で体験できる展覧会。展示作品がギャラリーの持っている作品だから、欲しければ買える、というのが、買える展覧会の正体だ。

明治以降の日本のアートを12のチャプターで表現

当然、単に注目の作品をごちゃっと「大倉集古館」に集めました、などということはなく、初回となる今回は、国立近代美術館にて20年間活躍し、現在は滋賀県立美術館ディレクター(館長)をつとめる保坂健二朗さんが、戦後日本の美術史、アートの文脈を理解できる展覧会として全体をディレクションしている。

副題は「平衡世界 日本のアート、戦後から今日まで」。「物質と非物質、絵画とデザインなどの緊張関係をもったバランスを追い求めることが、日本の20世紀以降の美術を考える上でのキータームになるのではないか?」という考えのもとに作品が集められている。

展示されているのは64作家による、105作品だ。

大倉集古館の1階からスタートして、展覧会は2階、地下1階と3フロアに及ぶ。このページはそのあらましをざざっと保坂氏が話してくれた話から紹介することが趣旨だ。

最初は「物質と非物質」と名付けられたチャプター。最初の章なので、もっともこの展覧会のおもいがこもっているとのこと。美術作品というのは、物質に人が手を加えることで、形を変えたもの。しかし、モノの物質性、その束縛から解放されたいというのは、多くのアーティストに共通するおもい。そこで、物質によって、非物質、たとえば光や愛のような概念を表現しようとした作品をこの章では展示している。中核は倉俣史朗による『Cabinet de Curiosité』(1989)。その隣に、黒田辰秋の『朱沃地三面鏡』(1980)という、あまりにも存在感があるがゆえに、逆に鏡台として見えてこない、モノとしての形が際立つ作品を置くことで、対象性を表現している。

その隣が「アート・オア・クラフト」と題した第2章で、近代日本の美術と工芸の相補的関係、工芸でないものが美術、美術ではないものが工芸と自己規定しあう関係性を前提としたうえで、美術がむしろ工芸的な、工芸がむしろ美術的な要素を取り込んだ作品を展示している。その先駆的作品として山口長男の『丸と四角』が中央にある。

中央が山口長男『丸と四角』(1956)

中央が山口長男『丸と四角』(1956)

3章は「書の場」と題して、日本の美術館があまりコレクションしていない現代書画を集めている。抽象的な書の先駆者、比田井南谷の1956年の作品『作品36』、近年再評価されている大西茂の作品群がとりわけ見どころ。

左は井上有一『愛』(1973)、右が比田井南谷『作品 36』(1956)

左は井上有一『愛』(1973)、右が比田井南谷『作品 36』(1956)

日本美術は面よりも線の要素が強いということで、4章は「線の抽象化」というテーマで、線を追求した作品群が集まる。

写真奥が堀浩哉『滅びと再生の庭ー29』(2016)、手前が前川強『無題』(1979)

写真奥が堀浩哉『滅びと再生の庭ー29』(2016)、手前が前川強『無題』(1979)

一方、5章は「色の解放」と題されている。こちらは、世界的には20世紀以降、多くの画家によって探求されたものの、日本はあまり同時代的には大きな活動がなかったのでは? という色の形からの解放が近年になって、問われてきているのではないか?という考えのもと、比較的あたらしい作品が集められている。

左はO JUNの巨大な作品『ナイトスイミング』(2019)、右は石川順恵『Impermanence 葛』(2020)

左はO JUNの巨大な作品『ナイトスイミング』(2019)、右は石川順恵『Impermanence 葛』(2020)

続く6章もある意味で色がテーマで、今度はモノトーンの作品によって「空間」を問う。

このあと、展示は2階へと続き、最初が「自然と人工」と題されている。

注目は鳥海青児の『段々畠』。自然の曲線的ランドスケープのなかに、直線がまざる段々畑を描くことで、絵画も具象的でありながら抽象的な性格を強く帯びる。また、畑というものが、そもそも自然と人工の中間的なものである、という考えで、ここに展示されている。

左が斎藤義重『作品』(1958)、右が鳥海青児『段々畠』(1951-52)

左が斎藤義重『作品』(1958)、右が鳥海青児『段々畠』(1951-52)

続く第8章が「金属と木」と題されていて、日本の立体物の歴史は木彫が基本であり、近代以降、そこに金属が加わってきたことで、木か金属か、素材によって表現されるものも変わってきた、ということを前提としながら、むしろ、その二項対立的状況を調停した作品が展示されている。

奥が勅使河原蒼風の作品。手前が戸谷成雄『森』(2022)

奥が勅使河原蒼風の作品。手前が戸谷成雄『森』(2022)

象徴的なのが、勅使河原蒼風の作品。さらに、チェーンソーで作品をつくる戸谷成雄が2022年にブロンズで作った『森』も同じ考えのもとで展示されている。

9章は「デザインと絵画」と題されていて、ここは商業的デザインとアートの共犯関係を見せる、グラフィックアート的な空間だ。

左上はO JUN『水金地火木』(2019)、左下も同じくO JUNで『食器・金星』(2010)、右が岡本信治郎『愚人の家』(1967)

左上はO JUN『水金地火木』(2019)、左下も同じくO JUNで『食器・金星』(2010)、右が岡本信治郎『愚人の家』(1967)

10章は「次元の加減」という。屏風や掛け軸などは、次元を変化させるものという発想で作品を集めている。屏風は展開すればジグザグな三次元作品、たたむと分厚い二次元、掛け軸は展開すれば二次元、巻けば三次元。こうやって考えると、日本には独特の次元の行き来をする作品が歴史的にある、というのだ。象徴的なのは会田誠の弁当箱に絵の具を盛り付けた作品群。

手前が会田誠の『ランチボックス・ペインティング』シリーズ(2016)。その奥は中西夏之の1981年の作品

手前が会田誠の『ランチボックス・ペインティング』シリーズ(2016)。その奥は中西夏之の1981年の作品

11章は、戦後日本の重要な女性作家を集めたチャプターなのだけれど、ここでは1960年代、70年代の日本の抽象画が中心で、女性、というだけでなく「もの派」「具体」といった、日本の重要な芸術活動の雰囲気がまとめて味わえるのが魅力におもわれる。

共に山崎つる子の作品でタイトルは単に『Work』。左が1969年、右が1965年

共に山崎つる子の作品でタイトルは単に『Work』。左が1969年、右が1965年

そして、最後が地下一階の12章。「ポストヒューマンの時代に」と、題して、デジタル時代にあらためて、人間とはなにかを問う、というテーマで作品を集めている。身体を表現した松下真理子の『私が戻ろうとする私の身体』、 食欲、性欲といった欲をもった人間を表現した川内理香子の作品、といった、人間を問う作品だけでなく、鵜飼結一郎の、妖怪と現代のキャラクターが百鬼夜行の室町の絵巻物フォーマットで描かれている作品もあって、人間と、人間ではないもの、という視点もある。

川内理香子『The Tyger』(2023)が左、右は『Two People』(2022)

川内理香子『The Tyger』(2023)が左、右は『Two People』(2022)

以上が「AWT FOCUS」の駆け足なあらまし。展覧会は、たった4日だけしか開催されないのが残念なほど、作り込まれていて、配布されているカタログをもらってくるだけでも価値があるとおもうので、行けるなら、行った方がいい。

平衡世界 日本のアート、戦後から今日まで

アーティスティックディレクター:保坂健二朗

11月2日(木)~11月5日(日)

10:00~18:00(最終入場17:30)

東京都港区虎ノ門2-10-3 大倉集古館

入場方法の詳細などは以下の公式ページにて

https://www.artweektokyo.com/focus/