濃厚な夜の気配の中で、それぞれの王国を探し当てる物語

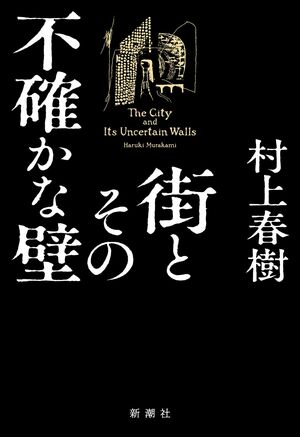

『街とその不確かな壁』

『街とその不確かな壁』著者:村上春樹

出版社:新潮社

発売日:2023年4月13日

価格:2,970円(税込)

©新潮社

村上春樹の6年ぶりの長編『街とその不確かな壁』は、不思議にしっくりくる物語だった。たぶん夜の気配が濃厚だからだろう。金色の獣、針のない広場の時計台、角笛、影(ドッペルゲンガー)、夢読み、薬草茶、なたね油のランプ、林檎の木で燃やす薪ストーブ。世界の手触りが、なんだかとても懐かしい。

17歳のときに恋した女の子が「ぼく」に言う。「いまここにいるわたしは、本当のわたしじゃない。その身代わりに過ぎないの」「本当のわたしが生きて暮らしているのは高い壁に囲まれた」街、「図書館に勤めているの」「仕事の時間は夕方の五時頃から夜の十時頃まで」。

そんな生涯に一度の恋の記憶に導かれ、「ぼく」は彼女が語ったとおりの街に迷い込み、図書館に勤める“彼女”と再会する。「ぼく」は40歳になっているが、彼女は16歳のまま。もちろん「ぼく」のことなど彼女は知らない。

そんな第一部を経て、第二部の「ぼく」は、土壇場で戻らないことを決めたはずの現実世界に舞い戻っている。第一部で切り離された影ともちゃんと合体している(しゃべらないけど)。

書籍流通の会社を辞め、図書館に勤務したいと、古巣の後輩の紹介で福島の小さな街の図書館長に転職する。前図書館長と炉辺談話のように親しく語らい、生年月日を聞いてそれが何曜日だったかをすぐさま答えるギフテッド(ある種の天才児)の少年の存在を気にかけるようになるが……。

居場所がない人々、あるいは今ここに馴染めない人々が、夢と現実のマトリューシカ構造の中で、それぞれ呼吸しやすい王国を探し当てる物語とでもいったらいいのだろうか。

前図書館長が「ぼく」にこう話す。“混じりけのない純粋な愛を味わった者は、心の一部が焼け切れてしまうのです。そのような愛は無上の至福であると同時に、ある意味やっかいな呪いでもあります”。全人生を縛るような恋をした者の夢と現実は、至福と呪いのカクテルでもあるということだろう。

その前図書館長の妻が、ベッドで寝た後にできた窪みに長くて白い新鮮な二本の葱を残して今ここから消えるエピソードが、鮮烈な映像として脳に焼き付く。彼女は葱に何を託したのか。自分がいなくなった後、独り寝で風邪でも引いたら喉に湿布しろとでも? 望む国に行った彼女の、これも愛の形だったのかもしれないと、白いオチをつけてみたくなる。