例えば、『種まく人』は、格好の例だ。この絵画、大きく見ると、画面上が黄色、下が青っぽい色になっているのだけれど、この黄色と青、というのが補色と呼ばれる関係にある。補色というのは、互いの色を鮮やかに見せる色の組み合わせで、例えば、自然界でも真っ赤な花と緑の葉、というのが補色の関係にある。『種まく人』では、全体が黄色と青の補色の関係。そして近くでよく見れば、大地も斑点状に黄色系の色と青系の色が繰り返されている。

フィンセント・ファン・ゴッホ

フィンセント・ファン・ゴッホ『種まく人』

制作年 1888年6月17-28日頃

種類 油彩、カンヴァス

寸法 64.2cm×80.3cm

所蔵 クレラー=ミュラー美術館

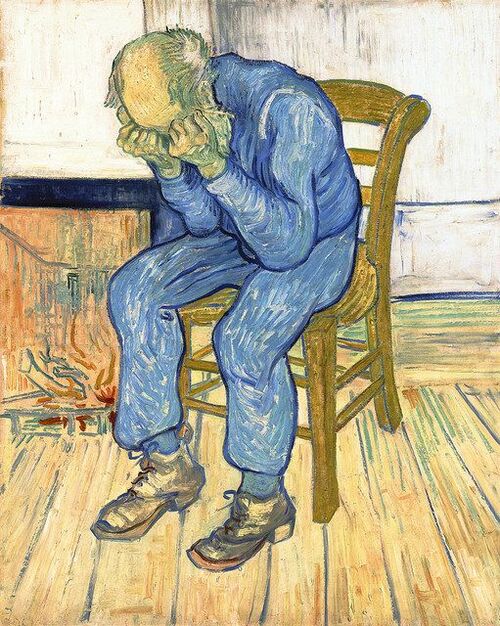

一般的に、青は暗い色、黄色は明るい色と僕らは認識するとおもうのだけれど、黄色が強くなれば、その絵は印象的にも明るいものに、青が強くなると不穏に感じやすい。『種まく人』は、明るいイメージが勝るだろう。一方で、『悲しむ老人(「永遠の門にて」)』などは、むしろ悲しみや不安が強くなる。

フィンセント・ファン・ゴッホ

フィンセント・ファン・ゴッホ『悲しむ老人(「永遠の門にて」)』

制作年 1890年5月

種類 油彩、カンヴァス

寸法 81.8cm×65.5cm

所蔵 クレラー=ミュラー美術館

ゴッホは、赤と緑も多用している。この色の組み合わせには、一種の不安定さがあり、ゴッホは、アンバランスな心理を表現する際に、この色の組み合わせを絵の中に忍ばせている。これは、ぱっと見てわかる作品もあれば、細部に、その組み合わせが隠されている場合もある。

ただ、いずれにしても、この補色を発見すると、なぜ、ゴッホの作品をみて、自分が明るい気持ちになったり、不安な気持ちになったりしたのかが、わかるかもしれない。そうしてそこに、画家の意図を読むことができるのだ。

ゴッホの技術:色を混ぜない

続いてのゴッホの技術が色を混ぜないこと。これは、さらに2つの技へと派生する。

たとえば、『夜のプロヴァンスの田舎道』。この絵画は、短い線の集合体だ。ベタッと塗られたところがない。現在のテレビやコンピューター、あるいはスマホのモニターが、拡大していくと赤と緑と青の点の組み合わせ、というのと似たように、ゴッホは、鮮やかな色を、パレットの上では混ぜずに、そのまま使っていることが多い。さらに、油絵の具を、油であまり伸ばさない。

フィンセント・ファン・ゴッホ

フィンセント・ファン・ゴッホ『夜のプロヴァンスの田舎道』

制作年 1890年5月12-15日頃

種類 油彩、カンヴァス

寸法 90.6cm×72cm

所蔵 クレラー=ミュラー美術館

こうすることで、色がくすまない。ゴッホの絵画は全体が非常に鮮やかに見える。

また、粘性の高い絵の具を画布の上に、ほとんどそのままのせている場合、そもそも油絵の具という物質の質感が残る。結果的に、画面は平滑ではなく、場合によって光の角度によって、ツヤの出方がことなるし、また、平滑ではない、ということは、画家の動きが、そこに残る、ということでもある。ゴッホ以前の画家でも、たとえば、ドラクロワとかジェリコーとかいった画家の作品には、画家の筆のあと、筆致が確認できるものがあるけれど、ゴッホの場合、さらに色が鮮やかなため、この筆致が際立つ。

結果的に、これを見るものは、描いた画家の存在を、否が応でも意識することになる。人がこの絵を描いたのだ、という感覚が、絵画と見る人の間に人間同士の関係をつくり、迫力が増す。

色を混ぜないことからうまれる技の2つ目が、いわゆる渦巻状のタッチ。色を混ぜない、ということは、中間色は、混ぜる前の絵の具を、画布に散らすことで表現することになるのだけれど、この時、ゴッホが画布の上に置く色の点は、むしろ短い線になっている。

これが、まっすぐで明瞭な場合もあれば、やや長い、あるいはとぎれとぎれに続いて、うねるようになる場合もある。このうねる線によって、あたかも風景は動いているように見える。風景が動くということは、そこに風が吹いていたり、時が流れていたり、生命が存在する、ということではないだろうか。つまり、そこに、この絵画のもととなった風景を見ている画家が感じられるのだ。

こうして、色の使い方で、絵画に描かれている題材と同じか、それ以上に、それを描いた人、ゴッホがゴッホの絵画には現れる。そして、ゴッホの絵画に画家を感じるためには、物語や描かれている場所の知識、それを描いたときのゴッホの状態を知る必要はかならずしもない。ゴッホの技術は、もっと、本能的な、あるいは、日常的な我々の感性にうったえかけてくるものだ。

複雑の先にある、単純。これが結局、文化的背景を共有していない我々日本人に、このオランダ人画家が愛される理由ではないかと筆者はおもうし、また、この画家が、日本の浮世絵に大いに影響を受け、訪れたこともない日本を愛していた、というのも、もしかしたら、人間としての根源的なところで、私達の祖先とゴッホも、感情を共有した、のかもしれない。