本コンテンツは、2021年3月16日に開催されたJBpress主催「JBpress DX Week 2021 <春> 併催オンラインセミナー/第8回DXフォーラム~ニューノーマル時代を切り拓くDXの推進~」での講演内容を採録したものです。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

DC・DXビジネス推進本部 Buildサービス推進チーム チーム長 神原 宏行氏

DC・DXビジネス推進本部 TSC部 部長 池永 直紀氏

DXとはビジネス上の

競争優位を確立すること

日本企業におけるDXが遅々として進まないという指摘がある中で、最新の開発手法のノウハウと実践するためのIT人材の不足という課題がクローズアップされている。それを解決する鍵となるのがシステムインテグレーター(SIer)との共創だ。そこではSIer側にも新たな仕組みが求められる。こうした状況を受けて、大手SIerとして日本企業の現状を知り尽くした伊藤忠テクノソリューションズがDX支援に向けた新たなサービスの提供を開始している。

伊藤忠テクノソリューションズはDXフォーラムで「デジタル時代のトランスフォーメーション~継続的な変革に求められる取り組みとは~」と題する講演を行った。一人目の演者を務めたのは、昨年4月に新設されたDC・DXビジネス推進本部 Buildサービス推進チームのリーダーで、企業のDXの支援に当たる神原宏行氏だ。

冒頭、神原氏が指摘したのは、グローバルにおける日本企業の競争力が低下傾向にある点だ。スイスのビジネススクールであるIMDが毎年発表する世界競争力ランキングを紹介し「2020年6月、日本は34位。毎年ランキングが下がっています。デジタル競争力でも27位と決して高くはありません」と話す。

こうした状況をデジタル化によって立て直そうと2018年に経済産業省が「DXレポート」を発表した。「2025年の崖」を提唱し、DXが注目されるきっかけになった。しかし、その2年後の2020年に発表された「DXレポート2」によると、約90%の企業が未着手か一部の組織だけの取り組みに留まっているという。

「DXとはビジネス環境の変化に対応して、データとデジタル技術で製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、業務や組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、企業が競争上の優位を確立していくことです。しかし、どう確立するかは、業種、ステージ、カルチャーによっても異なり、正解というものはありません」と神原氏は語る。

変化への対応力を強化する

「build service」の提供

DXの推進は待ったなしの状況だが、従来のIT化、つまり既存コストの削減や業務の効率化だけでは、競争優位の確立にはそれほど貢献することができない。神原氏は「従来からの延長線上にある連続的価値創造とは別に、非連続的価値創造に取り組むことが重要です」と説く。

非連続的価値創造とは、これまでにない新しい価値の創造、つまり将来のビジネスを作ることだ。「システムインテグレーターには、これまでの安く、確実で、安全なIT化だけではなく、一緒に未来を作るパートナーになることも求められているのです」と神原氏は語る。

そこで同社が新たに立ち上げたのが、DXを伴走しながら支援する「build service」である。DX支援で急成長するアメリカのslalom社との協業で立ち上げた。神原氏によれば「未来を作るパートナーとしてDXを支援する同社のビジネスモデルが素晴らしいと感じ、ヘッドクオーターにエンジニアを派遣してノウハウを学んできました」という。

build serviceでは、プロダクトやサービスのデザインと開発を伴走型で支援する。顧客体験をデザインし、アジャイルで素早く立ち上げ、継続的な改善を実践していく。主役はあくまでもユーザ企業。従来のようにITシステムを開発することではなく、変化に対応して企業のビジネス優位を高めることを目的としている。

「競争優位性を確立するには、市場投入できる価値を作り、継続的に改善することが必要です。build serviceでは伴走しながら、“考える”と“作る”をシームレスにつないでDXを実践していきます」と神原氏。それが市場の変化に対応するためのスキルとマインドセットを獲得するきっかけになるはずだ。

「今、DXには2つの落とし穴があると思います。新しい取り組みが理解されていないために実践しようとするとブレーキがかかることと、計画を描くだけで実践しないことです」と神原氏。これを避けるためには、デザイン思考で考えることと実践することの両輪を同時に回すことが効果的だ。build serviceならそれが可能になる。

また、DXの必要性を感じながらテーマが見えてこない段階でも、build serviceであればDXを推進していくための基礎能力を身につけることができることも大きい。神原氏は「先行きが読めない変革は、小さく始めて段階的にスケールすることが重要です。そのためにデザイン思考やアジャイル開発を知って体感することが必要なのです」と語った。

マルチベンダーに対応した

総合検証環境でDXを支援

続けて登壇したのは、同社が運営する総合検証センター、TSC(テクニカルソリューションセンター)部長の池永直紀氏だ。池永氏は「2023年と言われる5Gの本格的な実用化によって、ICTのアーキテクチャーが大きく変革します。これまでのオンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドにエッジコンピューティングが加わります」と話す。

この変革によってDXは加速すると予想されている。エッジから膨大なデータがリアルタイムに収集され、それが分析されることで、新たなビジネスモデルが生まれてくる。例えば自動車業界は車の製造業から、快適な顧客体験を提供するサービス業に変わっていく。

こうしたビジネスイノベーションの進展は、DXのシステムと従来の基幹システムとの分断へとは向かわない。ビジネス上の競争優位を向上させるDXの規模が拡大していけば、基幹システムやデータベースとのより密接な連携が求められていくようになる。

「そこで求められるのは、最新の技術をどう実装するのかという現実的な課題への対応です。例えば、DXで利用されるコンテナという技術は、無料のオープン・ソース・ソフトウェア群から構成されます。しかし、日々バージョンアップされて機能が強化されていくため、ユーザ企業が自分で管理・運用するのは非常に困難です」(池永氏)。

最新技術を組み込んだ最適な組み合わせを実現し、メリットを引き出すには十分な検証が欠かせない。深刻化するセキュリティ面からの要求もある。しかし、ハードウェアやソフトウェアの選択肢が増え続け、組み合わせが複雑になる一方で、対応できる人材は限られる。

そこで重要になるのがSIerとの共創関係である。池永氏は「当社は他社にはない技術力と技術環境を提供することができます。TSCは国内最大級のマルチベンダー総合検証センターであり、年1000件以上の検証に対応しています」と立ち位置を説明する。

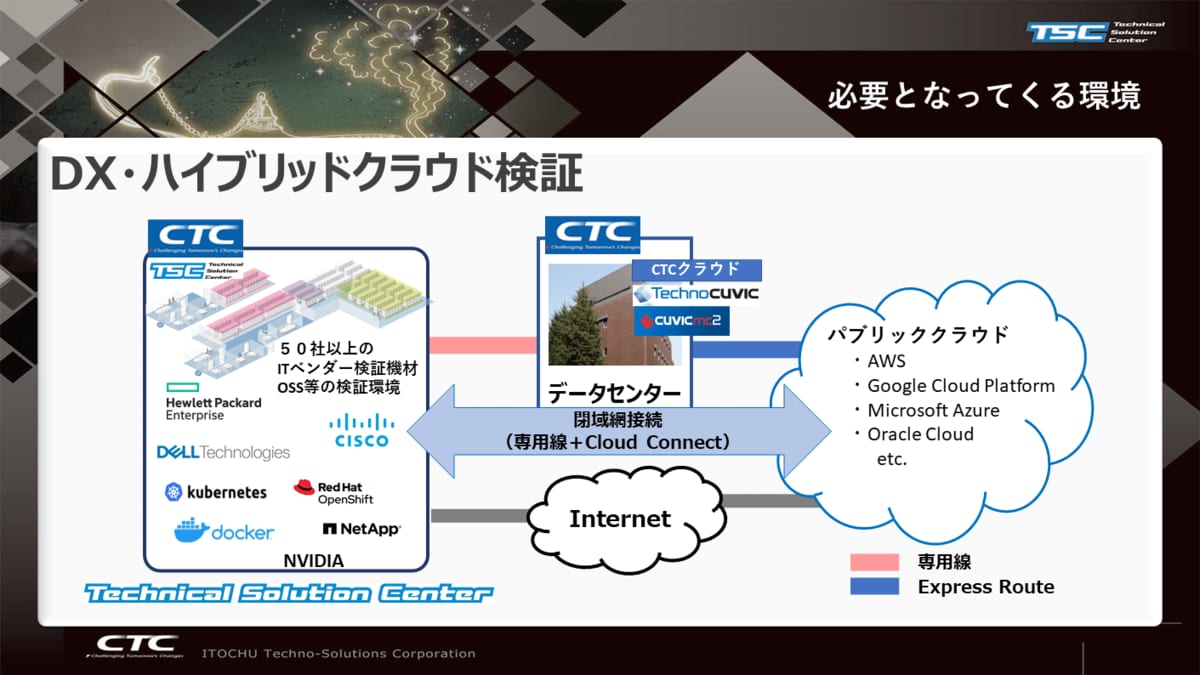

TSCには50社以上のITベンダーの検証機材があるだけでなく、パブリッククラウドとのインターネット接続や閉域網接続、同社のCTCクラウドとの専用線接続などの環境があるため、パブリッククラウド、CTCクラウド、データセンターとのハイブリッドクラウドなど、あらゆるパターンの検証ができる。検証したシステムをそのままデータセンターに実装することも当然可能だ。またCTCのデータセンター、クラウド利用者は、運用しながらTSCでシステム・機能の拡張を検証し、そのまま既存利用環境をエンハンスすることも可能だ。

「さらには各社のコンテナプラットフォームも用意しているので、サポートのあるコンテナの運用の検証もできます」と池永氏は語る。これからDXに取り掛かるならbuild service、ある程度実装の形が見えてきているのであればTSCと、幅広いソリューションをラインナップしている同社は、DX時代のパートナーとして頼りになるSIerだと言えそうだ。

<PR>